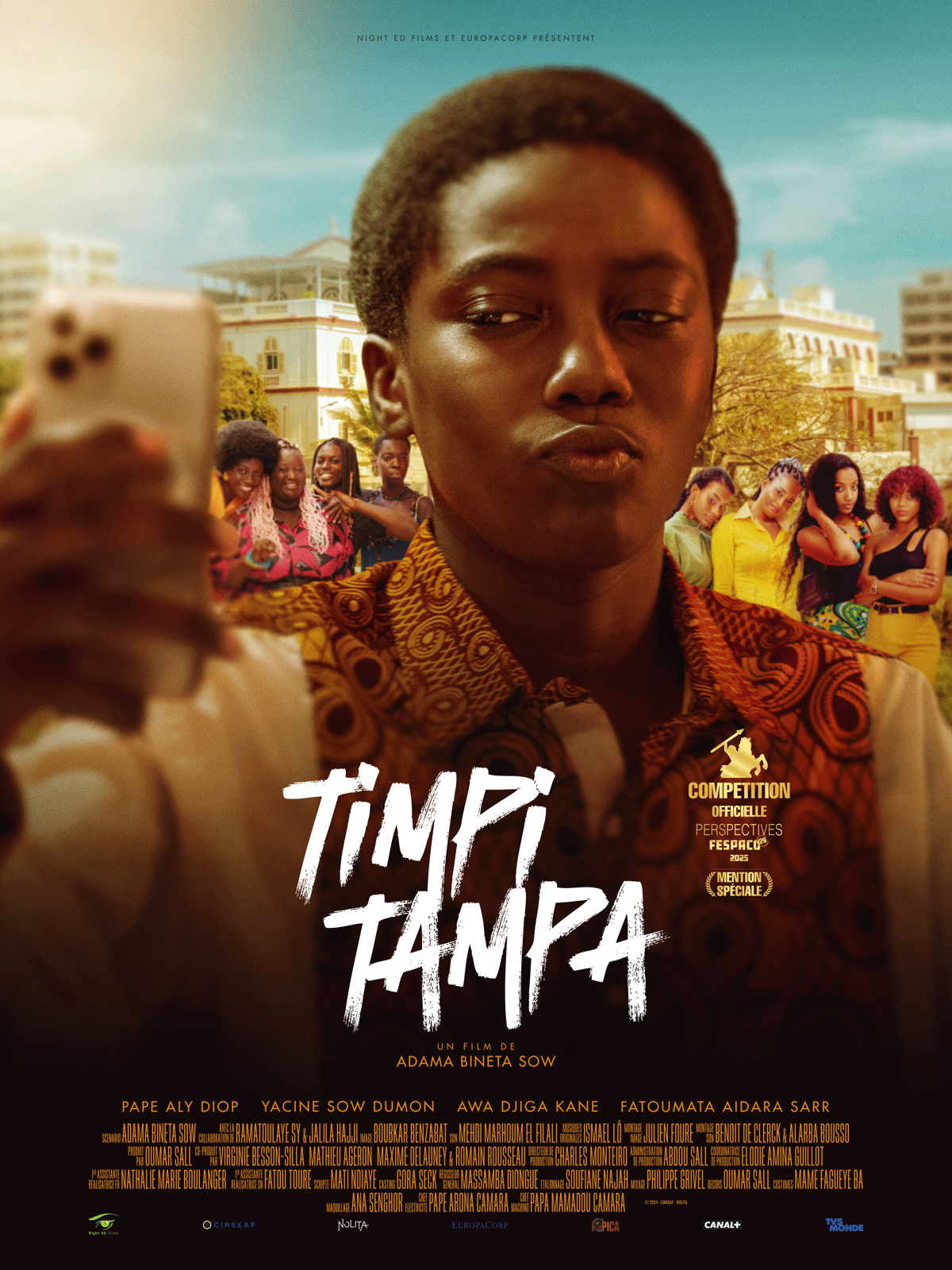

Avec Timpi Tampa, la réalisatrice sénégalaise Adama Bineta Sow signe un premier long-métrage audacieux, sensible et furieusement nécessaire. Porté par une distribution 100 % locale et tourné en wolof, ce conte social sur fond de concours de beauté universitaire démonte les normes coloniales de la beauté noire tout en célébrant la sororité, l’identité et la résilience. Un film coup de poing, doux comme un baume, qui réinvente le cinéma africain au féminin pluriel.

Il y a dans Timpi Tampa quelque chose d’une révolution douce. Une bombe artisanale tressée de wax et de tendresse, une claque qui caresse avant de cogner. Sous ses airs de comédie dramatique colorée, le premier long-métrage d’Adama Bineta Sow pose une question qui ronge l’épiderme de tout un continent : qu’a-t-on fait de notre beauté ?

Bienvenue à Dakar, où Khalilou, un jeune homme de 20 ans, vit seul avec sa mère. Elle est malade. Elle a voulu ressembler aux femmes des panneaux publicitaires. À force de crèmes éclaircissantes, elle s’est empoisonnée. Pour lui rendre justice, Khalilou décide de se travestir en femme, « Leila », et de participer à un concours de beauté universitaire pour dénoncer, de l’intérieur, l’absurdité d’un système qui valorise la peau claire comme une médaille coloniale.

Mais ici, pas de pathos. Adama Bineta Sow préfère la satire tendre à la colère froide. Elle peint une fresque de femmes, vibrantes, entières, puissantes, et met en scène un Sénégal jeune, libre et lucide, qui n’a pas besoin qu’on lui fasse la leçon pour comprendre que la révolution commence par le miroir.

Un film qui se tient droit dans sa langue

Projeté pour la première fois au FESPACO 2025 dans la section Perspectives, Timpi Tampa a reçu une mention spéciale du jury. Et pour cause : tout y est local, ancré, assumé. Le film est tourné à Dakar, en wolof, avec un casting 100 % sénégalais. Il s’inscrit dans une démarche esthétique de réappropriation : celle de raconter l’Afrique depuis elle-même, sans filtre ni exotisme.

Ce n’est pas seulement un choix artistique, c’est un acte politique. En refusant l’universalité au rabais d’un regard occidental, Adama Bineta Sow offre un espace de parole à cette jeunesse qui parle sa langue, ses doutes, ses rêves, ses contradictions.

Une comédie dramatique qui dit tout haut ce que beaucoup taisent tout bas

La réussite de Timpi Tampa tient à cet équilibre rare : faire rire pour mieux déranger. Le film met en scène deux clans opposés dans l’univers du concours de beauté : les « Belles et Éclatantes », adeptes du teint clair et des standards occidentaux, et les « Belles, Naturelles et Rebelles », qui célèbrent leur peau noire, leur afro, leurs formes, leurs cicatrices aussi.

La force du film réside dans la complexité de ses personnages. Il n’y a pas de manichéisme. Fatima (Yacine Sow Dumon), l’une des « éclatantes », est autant victime que complice du système. Maty (Fatoumata Aidara Sarr), quant à elle, se révèle mentor bienveillante et stratège avisée. Aminata (Sanou Samb) lutte contre ses insécurités, son poids, son absence de confiance. Maimouna (Diaratou Mbow), rebelle solaire, devient catalyseur de prises de conscience.

Et Khalilou ? Il est bouleversant. Pape Aly Diop livre une performance d’une sincérité désarmante. Son corps devient un lieu d’enquête : sur l’identité, le genre, la beauté, l’amour filial. Il apprend à être une femme et, ce faisant, devient un homme.

Une esthétique de la subversion par le glamour

Derrière la caméra, tout respire la rigueur et la passion. Trois ans d’écriture, deux mois de préparation, sept semaines de tournage, 94 séquences, 40 décors, 70 techniciens, plus de 860 figurants… Timpi Tampa est une œuvre de feu, portée par une équipe qui croit à la puissance du cinéma africain.

La direction artistique flirte avec le clip, la publicité, le théâtre de rue. Les scènes de défilé sont chorégraphiées comme des révolutions pop. La musique pulse comme un cœur qui bat trop vite. Les couleurs hurlent : regarde-moi. Et dans les regards, on lit autre chose qu’un scénario : une urgence, une blessure, une fierté retrouvée.

Un mot sur Adama Bineta Sow : jeunesse, feu et sororité

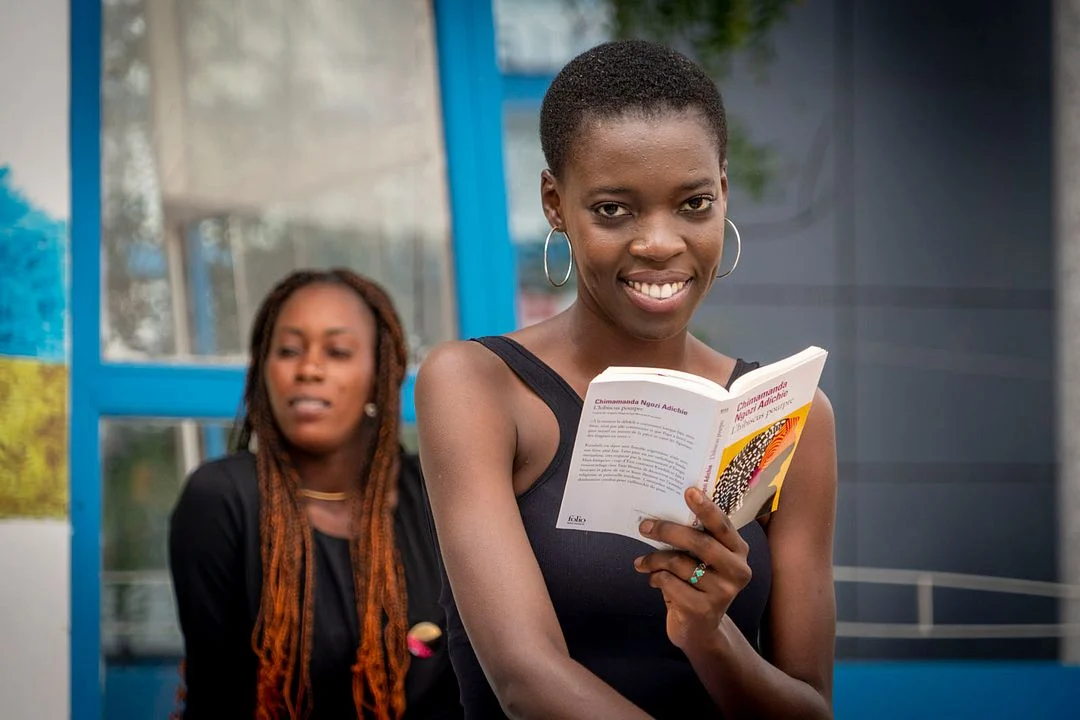

Adama Bineta Sow n’a que 23 ans, mais déjà la stature d’une grande. Lauréate de plusieurs prix pour ses courts-métrages (Aveugle par une aveugle, À nous la Tabaski), elle signe ici un premier long-métrage ambitieux, généreux, maîtrisé. Son regard est celui d’une sœur, pas d’une juge. Elle filme les femmes avec une tendresse radicale, une écoute profonde. Et elle construit une œuvre qui, loin des injonctions, laisse chaque corps exister.

À l’instar de Dee Rees ou Mati Diop, elle s’inscrit dans une lignée de cinéastes afro-féministes qui posent une question fondamentale : qui a le droit de raconter nos histoires ?

Un combat universel, mais enraciné

Ce que dit Timpi Tampa, c’est que le blanchiment de la peau est un symptôme. Derrière la dépigmentation, il y a l’infériorisation. Derrière les crèmes, les réseaux sociaux, les concours, il y a une machine à produire des complexes, à vendre du rêve eurocentré en flacons de 50 ml.

Mais le film ne se contente pas de dénoncer. Il propose un imaginaire alternatif. Une autre façon de se regarder. Une autre façon de dire je suis belle, je suis noire, je suis moi.

Et maintenant ?

Le film sortira le 9 mai 2025, simultanément dans six pays africains et en France, distribué par CANAL+ AFRIQUE, EUROPACORP et NIGHT ED FILM. C’est une première pour un film sénégalais de cette ampleur. Et un signal fort.

Car oui, le cinéma africain est prêt. Prêt à rayonner sans se travestir. Prêt à parler haut, fort, vrai.

Une empreinte qui reste sur la rétine et dans le cœur

Le mot Timpi Tampa signifie littéralement « ni noir, ni clair ». Il renvoie à cette couleur bâtarde que produit le mélange des produits éclaircissants et du soleil. Mais en wolof, on pourrait aussi entendre empreinte. Et c’est exactement ce que laisse le film : une empreinte. Pas une trace furtive, mais un sillon, un sésame.

Timpi Tampa n’est pas seulement un film à voir. C’est un film à vivre, à débattre, à transmettre. Une œuvre-miroir qui rappelle à chacun : ta couleur n’est pas une honte à corriger, c’est un drapeau à lever.