Icône flamboyante de la musique et guerrier de l’indépendance artistique, Prince s’est éteint le 21 avril 2016, mais son œuvre brûle encore. De Minneapolis à Paisley Park, il a redéfini les règles du son, du genre et du pouvoir. Retour sur la trajectoire fulgurante d’un génie insaisissable, entre rébellion, mystique et révolution musicale.

Naissance d’un prodige

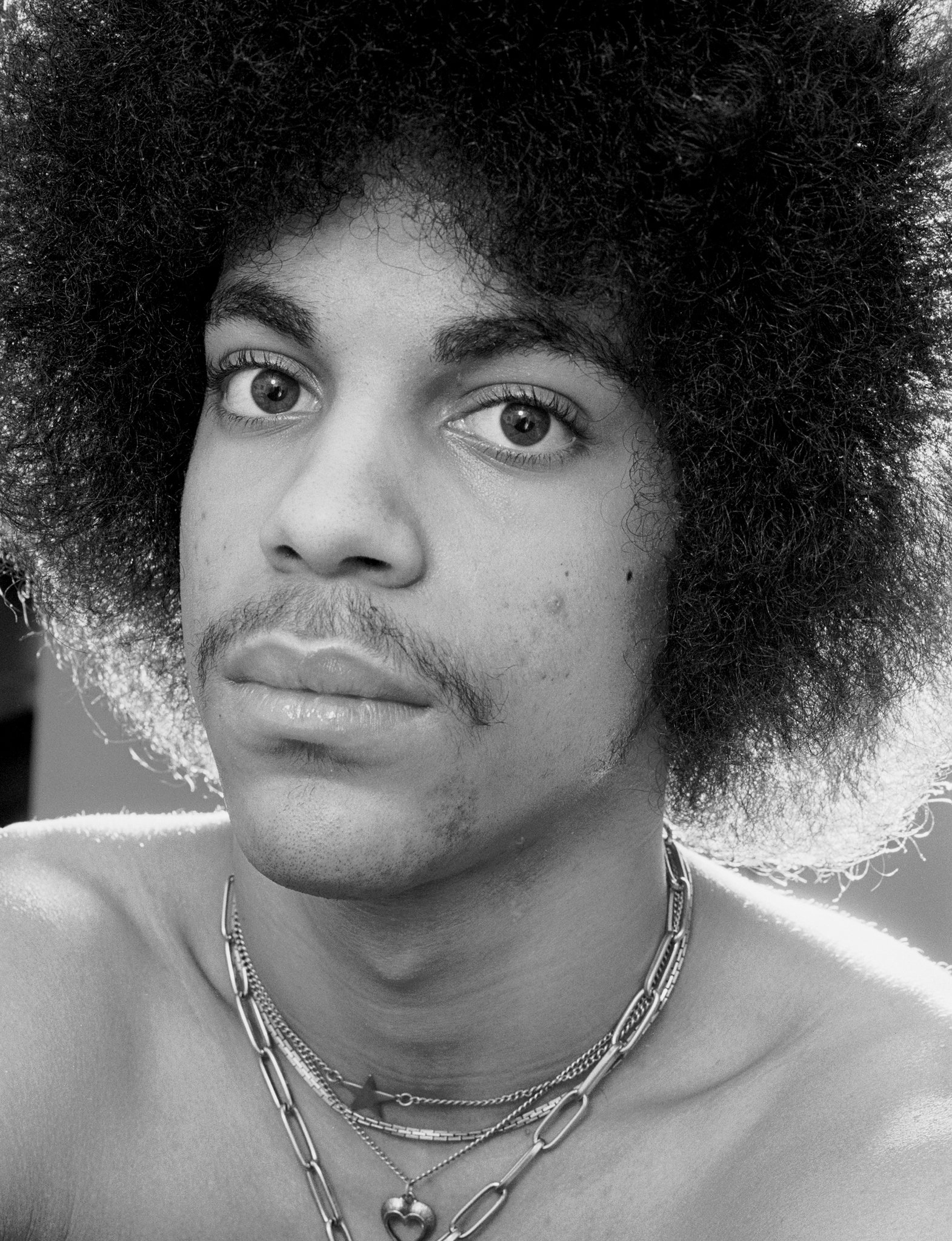

Le 7 juin 1958, dans un quartier modeste de Minneapolis, naît un enfant qui ne sera jamais à l’aise dans les marges qu’on assigne aux autres. Prince Rogers Nelson, fruit d’un croisement entre le swing rugueux du jazz et la ferveur douce du gospel, grandit dans un foyer où la musique n’est pas un luxe mais une respiration.

Son père, John L. Nelson, est un pianiste de jazz exigeant, homme de rigueur et de silences lourds. Il compose sous le nom de Prince Rogers, pseudonyme qu’il transmettra à son fils comme une sorte de prédiction muette. Sa mère, Mattie Della Shaw, est chanteuse dans un groupe de rhythm and blues, douce et magnétique, mais tôt séparée du père. L’enfant grandit entre deux mondes, deux fréquences, deux vibrations ; et il apprend à les faire dialoguer.

La maison familiale est souvent tendue, parfois éclatée. Mais Prince y trouve un sanctuaire : le piano. À l’âge de sept ans, il compose déjà ses propres morceaux. Il ne joue pas, il incante. Il ne répète pas, il traduit. Sa capacité à absorber et à recomposer ce qu’il entend dépasse l’apprentissage ; c’est une possession.

Dès l’enfance, il maîtrise la guitare, la basse, la batterie, les claviers. Il n’apprend pas les instruments : il les habite. Et très tôt, il se sait différent. Pas seulement doué. Autre. Étrangement en avance. Son corps est frêle, sa voix haut perchée, son attitude déjà androgyne. On se moque. Il se renferme. Mais sa solitude devient puissance.

À l’école, il est marginal. Mais dans les studios de Minneapolis, il est un prodige silencieux, un diamant brut que quelques producteurs commencent à remarquer. Il passe d’un groupe adolescent, Grand Central, à des démos plus complexes. Il veut tout faire lui-même. Il exige. Il compose, arrange, produit. À 19 ans, il signe un contrat chez Warner Bros. ; avec une condition inédite pour un jeune inconnu : contrôle total sur sa musique.

Car dès les débuts, Prince refuse l’idée d’être « encadré ». Il ne veut pas seulement faire carrière. Il veut tracer une mythologie. Être le maître absolu de son son, de son corps, de son récit. Il n’a pas encore chanté une note en public qu’il se bat déjà pour son autonomie artistique.

La naissance de Prince, ce n’est pas celle d’un chanteur, ni même d’un musicien. C’est l’apparition d’un monde intérieur, flamboyant, dense, dérangeant. Un monde où les genres ne sont pas des frontières mais des matières à fusionner. Un monde où Minneapolis devient le centre d’un empire sonore. Un monde où un garçon noir, fluet, secret, transforme sa vulnérabilité en force créatrice.

Le prodige est né. Mais ce qu’il prépare, ce n’est pas une carrière : c’est une révolution esthétique.

L’ascension vers la gloire

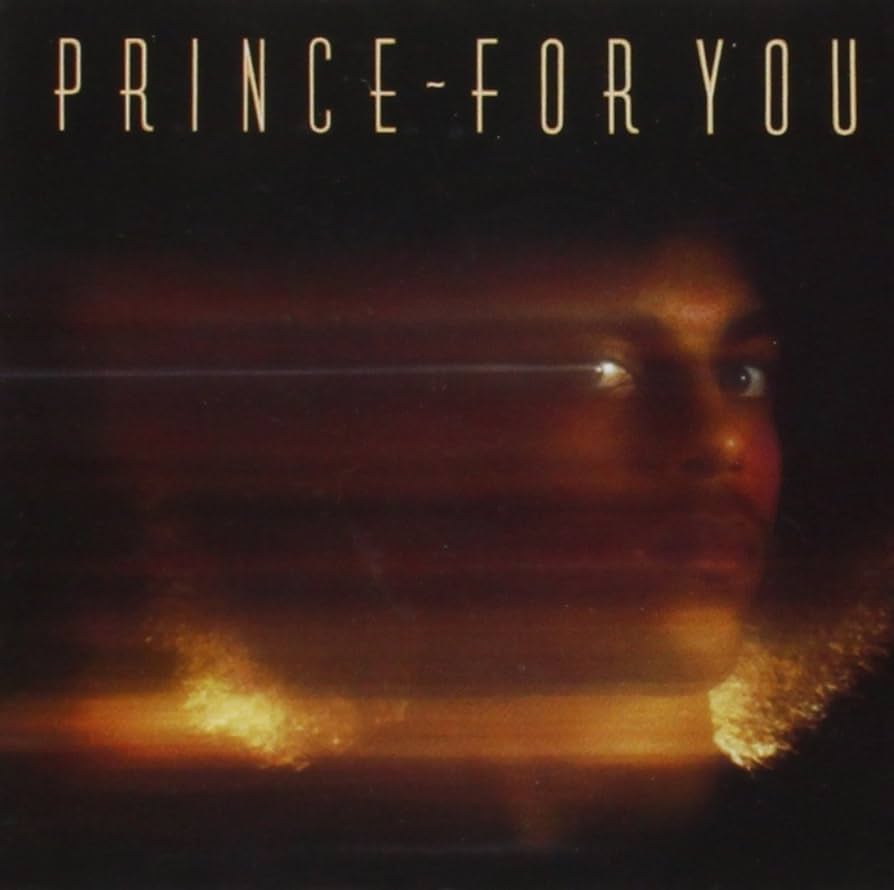

En 1978, à tout juste 20 ans, Prince entre dans l’histoire par effraction. Son premier album, For You, est une déclaration d’indépendance autant qu’un manifeste artistique. À lui seul, il écrit, compose, arrange, produit et joue chacun des 27 instruments entendus sur le disque. Une prouesse technique, mais surtout une affirmation : personne ne parlera à sa place.

Le jeune homme n’est pas encore une star, mais il est déjà une énigme. Sur la pochette, son regard fixe, insolent, semble défier l’industrie. Son style dérange. Sa voix, androgyne, susurre et gronde à la fois. Sa musique glisse entre les genres comme une comète insaisissable. Funk, soul, pop, rock : il ne choisit pas. Il les fusionne. Il les transcende.

Mais c’est en 1982, avec l’album 1999, que le monde commence à vraiment l’écouter. Le disque est un feu d’artifice électronique. Les boîtes à rythmes, les synthétiseurs brillent comme des néons dans la nuit de la guerre froide. Le titre 1999, hymne d’une fin du monde dansante, devient un tube planétaire. Little Red Corvette s’impose comme l’un des premiers morceaux d’un artiste noir à recevoir une diffusion massive sur MTV. Prince fracture les murs raciaux du show-business.

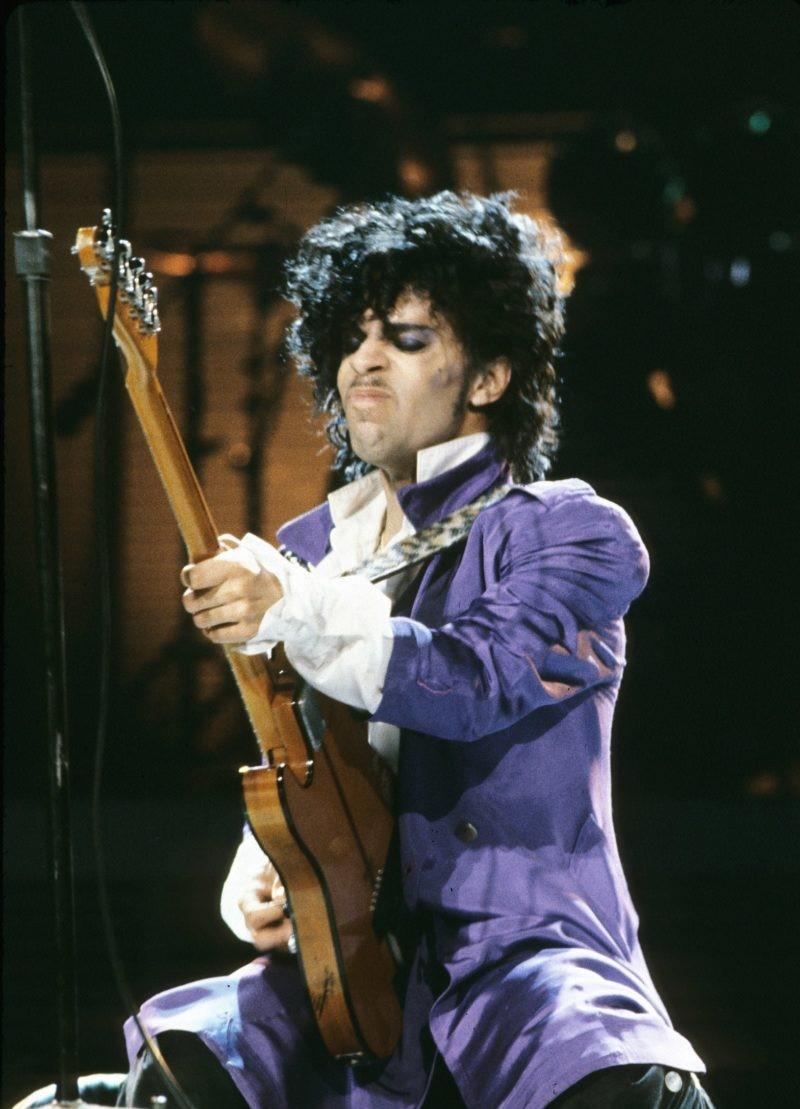

Et puis vient 1984. Purple Rain. L’album. Le film. Le mythe.

Purple Rain n’est pas qu’un succès. C’est un séisme culturel. Dès sa sortie, l’album pulvérise les classements. Il reste 24 semaines en tête du Billboard. Le film, semi-autobiographique, met en scène un artiste tourmenté dans une ville pluvieuse, tiraillé entre la lumière et l’ombre, entre le génie et la chute. Prince y incarne The Kid, double fictionnel de lui-même. Il y joue, chante, saigne. Il n’interprète pas un rôle. Il incarne un cri.

Le public est fasciné. Déconcerté. Envoûté. La scène finale, où il interprète le morceau Purple Rain, est un moment de grâce rare dans l’histoire du cinéma musical. Une sorte de communion entre l’extase spirituelle et l’urgence charnelle. Le gospel rencontre le rock. La douleur devient transfiguration.

Avec Purple Rain, Prince n’est plus un prodige excentrique. Il devient une icône planétaire, un sex-symbol androgyne, un prophète pop qui redéfinit les normes du masculin, du noir, du succès. Il habite la scène comme un terrain sacré. Il séduit sans concession, vêtu de dentelle, de cuir, d’ambiguïté. Il choque l’Amérique puritaine, mais la conquiert malgré elle.

Et pourtant, derrière la gloire, il reste insaisissable. Là où d’autres auraient consolidé leur image, Prince déjoue toutes les attentes. Après Purple Rain, il aurait pu se reposer. Il choisit l’expérimentation. Il devient encore plus radical. Il comprend que la célébrité n’est pas une fin, mais un champ de bataille.

Car pour Prince, la gloire n’est jamais une cage dorée. C’est une scène de guerre intérieure. Il ne veut pas être adoré : il veut être libre.

Purple Rain n’est pas le sommet de sa carrière. C’est le tremplin vers une œuvre encore plus dense, plus complexe, plus libre.

Mais en 1984, une chose est sûre : le monde entier sait enfin ce que Minneapolis avait toujours su. Un génie était né. Et il n’allait jamais se contenter d’un trône ; il allait faire trembler les murs du palais.

L’artiste en quête de liberté

La gloire, Prince l’a atteinte. Mais il ne tarde pas à comprendre que la célébrité sans contrôle n’est qu’une autre forme d’esclavage. Dès les années 1990, alors au sommet de sa carrière, il entre en conflit ouvert avec sa maison de disques, Warner Bros. L’objet du litige : le droit à la propriété de sa musique. Il enregistre, compose, crée à un rythme effréné ; mais l’industrie veut ralentir le tempo, contrôler les sorties, exploiter le filon.

Prince, lui, ne veut pas être un produit. Il veut être un monde. Il refuse que son art soit conditionné par la logique du profit. Alors il opte pour un geste radical, théâtral, hautement symbolique : il abandonne son nom. En 1993, il devient Love Symbol ; une combinaison alchimique entre le sexe masculin et féminin, entre la note et le cri, entre l’identité et le mystère. Un glyphe imprononçable que les journalistes appellent, par défaut, The Artist Formerly Known As Prince.

Plus qu’un coup marketing, c’est une guerre sainte.

Il se peint le mot “slave” sur la joue. Il refuse de prononcer son propre nom tant qu’il sera lié à Warner. Il enchaîne les projets, parfois publiés de façon chaotique, mais toujours habités par cette obsession : reconquérir sa souveraineté. Ce combat, mené en solitaire contre l’une des plus puissantes majors, inspirera des générations d’artistes à revendiquer la maîtrise de leurs masters, à refuser les chaînes dorées de l’industrie.

Dans ce sillage, il fonde Paisley Park Records, son propre label. Mieux encore : il construit Paisley Park, un complexe artistique utopique aux abords de Minneapolis ; studio, salle de concert, laboratoire créatif. Un royaume pour artiste libre. Un lieu hors du temps où la création n’a ni clôture, ni compromis.

Prince ne veut pas seulement faire de la musique. Il veut redéfinir ce que signifie être un artiste noir, libre et maître de son destin. Sa lutte dépasse le contrat. Elle parle d’héritage. De mémoire. D’un peuple qui a trop souvent été spolié de sa voix.

Une discographie prolifique

Dans un monde où les artistes comptent en singles, Prince construit une œuvre-monde, dense, labyrinthique, résolument inclassable. Plus de 40 albums studio, des centaines de chansons inédites, des coffres entiers de maquettes et de lives jamais publiés ; son génie ne connaît ni pause, ni fatigue.

Mais ce n’est pas la quantité qui impressionne. C’est l’ampleur. La diversité. La profondeur.

En 1987, il offre au monde Sign o’ the Times. Un double album considéré par beaucoup comme son chef-d’œuvre absolu. Là, il mêle funk politique, ballades hantées, gospel incandescent, et expérimentations électroniques. Le titre éponyme, Sign o’ the Times, est une radiographie du monde moderne : sida, guerre nucléaire, désespoir urbain. Prince y devient chroniqueur des désastres, prophète des fractures, mais toujours habité par une foi dans la beauté.

Il ne se contente pas d’amuser. Il interroge. Il bouscule. Il panse.

Dans les années 2000, alors que l’industrie musicale chancelle, il sort The Rainbow Children (2001). Un album spirituel, presque mystique. Peu commercial, difficile d’accès, mais d’une intensité rare. Il y explore sa foi, sa vision de l’amour, ses réflexions sur la race et le pouvoir. L’album sonne comme une messe funk, où chaque morceau est une prière codée, un appel à l’éveil.

Prince traverse les styles comme un alchimiste. Il épouse le rock psychédélique, flirte avec le jazz fusion, rend hommage au gospel de son enfance, tout en gardant l’épine dorsale de son art : le funk, cette matière vivante, moite, organique, qu’il réinvente à chaque album.

Même ses projets moins connus (Come, Chaos and Disorder, Love sexy, Art Official Age) portent sa signature : un refus obstiné de se répéter, une volonté d’explorer l’inconfort, d’expérimenter dans l’ombre.

Prince n’était pas là pour livrer ce qu’on attendait de lui. Il était là pour créer ce que personne n’avait osé entendre encore. Il était l’artiste de l’excès, du débordement, du risque. Son œuvre ne se consomme pas : elle se traverse, comme un labyrinthe incandescent, où chaque détour cache une révélation.

Et à chaque note, une certitude demeure : Prince ne voulait pas qu’on l’adore. Il voulait qu’on l’écoute.

Le 21 avril 2016, Prince s’éteint à l’âge de 57 ans, laissant derrière lui un héritage musical immense. Son influence perdure à travers les générations, inspirant des artistes comme Beyoncé, The Weeknd et Janelle Monáe. Son combat pour les droits des artistes et sa vision avant-gardiste de la musique continuent de résonner dans l’industrie actuelle.

Notes et références

- Nécrologie – The Guardian, Prince: Musician found dead at 57 at Paisley Park estate, 21 avril 2016.

- Interview – Rolling Stone Magazine, The High Priest of Pop: Prince Talks Power and Music, 1985.

- Autobiographie inachevée : The Beautiful Ones, Prince et Dan Piepenbring, éditions Random House, 2019.

- Documentaire ARTE : Prince: le génie du funk, réalisé par Oliver Schwabe, 2022.

- New York Times Archives, Prince’s Reign of Style and Sound, dossier spécial publié en avril 2016.

- Discographie officielle : site princeestate.com, consulté en avril 2025.

- Biographie critique : Let’s Go Crazy: Prince and the Making of Purple Rain, Alan Light, Atria Books, 2014.

- Analyse universitaire : Sign o’ the Times and the Sonic Politics of Black America, Cambridge University Press, revue Popular Music, 2012.

- Témoignage – Sheila E., The Beat of My Own Drum, Harper Collins, 2014.

- Déclaration d’archives – Warner Bros. Records, Prince name change and contract dispute, archives 1993–1996.