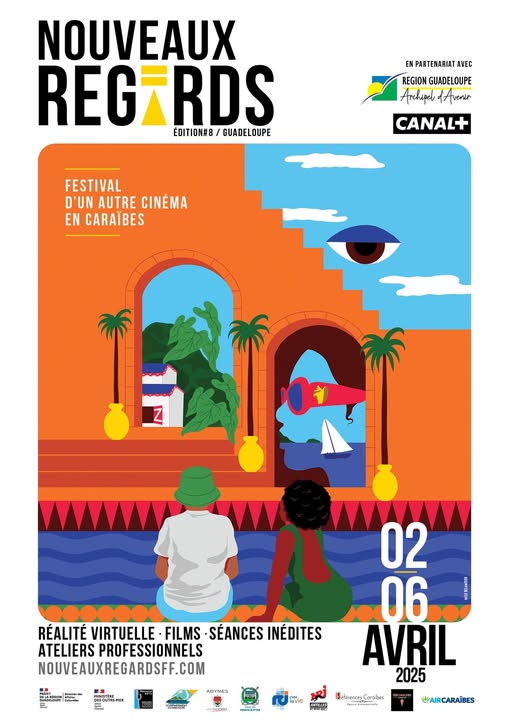

À l’occasion du Festival du film caribéen 2025 en Guadeloupe « Nouveaux Regard« , du 2 au 6 avril, hommage aux figures emblématiques qui ont fait du cinéma caribéen un cri d’histoire, d’art et de résistance.

Cinéma caribéen, entre révolte et résilience

À l’occasion du Festival du film caribéen « Nouveaux Regards », qui illumine la Guadeloupe du 2 au 6 avril 2025, c’est toute une mémoire filmée que l’on célèbre — celle d’un cinéma né dans le tumulte, forgé dans l’urgence, porté par des voix que l’histoire voulait faire taire. Car ici, pas de carte postale figée ni d’exotisme en vitrine : le cinéma caribéen est un cri. Un cri d’héritage, de révolte et de beauté brute. Euzhan Palcy, Raoul Peck, Sarah Maldoror, Christian Lara, Perry Henzell… Ces noms sont les piliers d’un 7ᵉ art insulaire, indocile, résolument politique.

Ce portrait à cinq voix rend hommage à celles et ceux qui ont donné un visage, une langue et une mémoire à des peuples trop souvent filmés par d’autres.

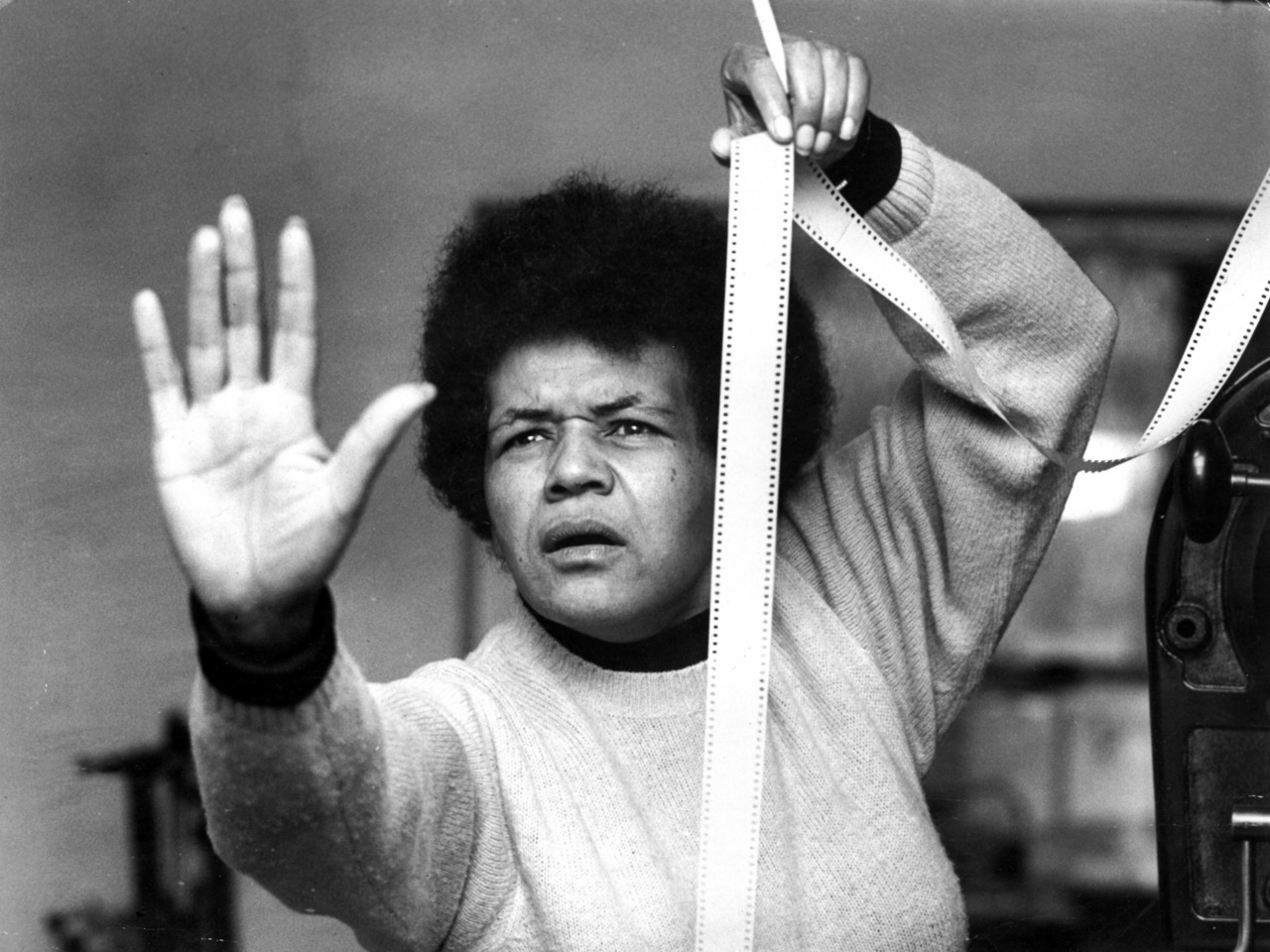

Euzhan Palcy, l’audace d’une pionnière

Le nom d’Euzhan Palcy est incontournable lorsqu’on parle du cinéma caribéen. Née en 1958 en Martinique, elle a marqué l’histoire en devenant la première femme noire à réaliser un film produit par un grand studio hollywoodien avec Une saison blanche et sèche (1989). Mais c’est bien avant cela, avec Rue Cases-Nègres (1983), qu’elle impose son regard, offrant une plongée réaliste dans les Antilles postcoloniales.

Son cinéma est un cinéma de mémoire. À travers Rue Cases-Nègres, adapté du roman de Joseph Zobel, elle capte avec une rare sensibilité l’enfance martiniquaise des années 1930, entre oppression coloniale et espoirs d’émancipation. Son travail force l’admiration non seulement par la beauté de ses images, mais aussi par son engagement politique et social.

Avec Une saison blanche et sèche, elle s’attaque à l’apartheid en Afrique du Sud, signant un thriller politique qui fait de Donald Sutherland et Marlon Brando des porte-voix de la lutte anti-raciste. Ce film, tourné en pleine période de censure et de répression, démontre une détermination sans faille à raconter l’histoire des peuples opprimés.

Aujourd’hui encore, Euzhan Palcy demeure une figure essentielle du cinéma engagé, à la croisée des luttes féministes, panafricaines et postcoloniales.

Raoul Peck, le cinéaste historien

Difficile d’évoquer le cinéma caribéen sans parler de Raoul Peck, réalisateur haïtien à la carrière internationale. Son œuvre oscille entre le documentaire et la fiction, avec un fil conducteur : la quête de vérité et la déconstruction des récits dominants.

Né en Haïti en 1953, Peck est contraint à l’exil durant la dictature de Duvalier. Cet arrachement marque profondément son cinéma, qui ne cessera de questionner l’histoire et le sort des peuples dominés. Son film L’Homme sur les quais (1993) est une évocation sombre et lyrique des traumatismes laissés par la dictature, tandis que son documentaire Lumumba (2000) revient sur l’assassinat du leader congolais, offrant une lecture critique des ingérences occidentales en Afrique.

Mais c’est en 2016 qu’il frappe un grand coup avec I Am Not Your Negro, documentaire magistral qui s’appuie sur les écrits de James Baldwin pour déconstruire l’histoire du racisme aux États-Unis. Peck y fusionne narration, archives et analyse sociale dans un exercice de mémoire critique et bouleversant.

À travers sa filmographie, il s’impose comme un passeur de mémoire, refusant que l’histoire des Noirs et des opprimés soit racontée par d’autres que par eux-mêmes.

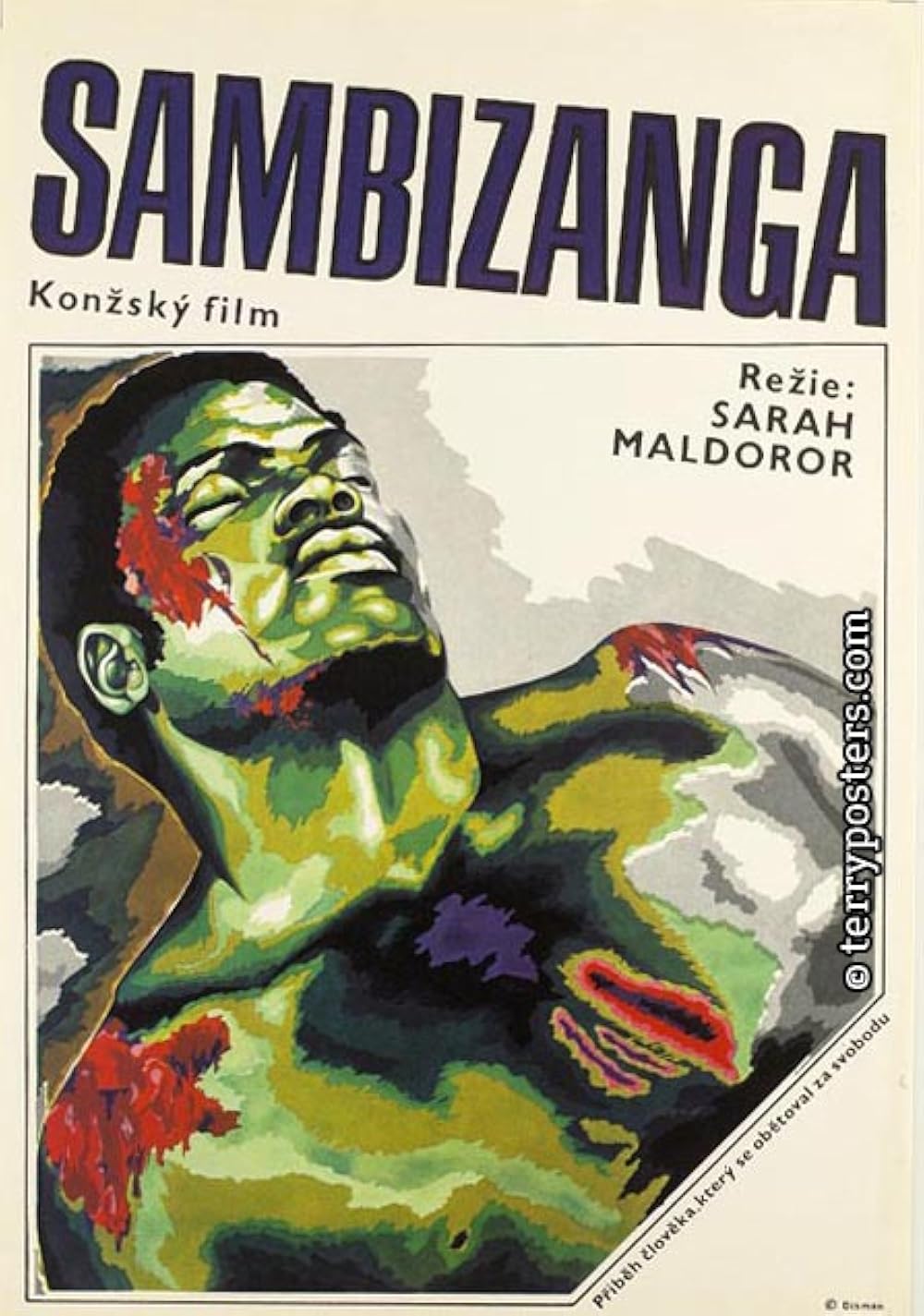

Sarah Maldoror, l’œil révolutionnaire

Si l’on parle souvent de Palcy et Peck, il serait criminel d’ignorer Sarah Maldoror, pionnière du cinéma africain et caribéen, dont le travail a pavé la voie aux générations suivantes.

Née en 1929 en Guadeloupe, Maldoror se forme au cinéma à Moscou avant de plonger dans le feu des luttes de libération en Afrique. Son œuvre majeure, Sambizanga (1972), retrace le combat du MPLA (Mouvement Populaire de Libération de l’Angola) contre la colonisation portugaise. Plus qu’un simple film militant, c’est un acte de guerre cinématographique, une œuvre où chaque image porte en elle l’urgence de la libération.

Sarah Maldoror ne filme pas seulement des histoires, elle filme des actes de révolte. Son regard capte l’âme des luttes anti-impérialistes, qu’elles se déroulent en Afrique, dans la Caraïbe ou dans la diaspora.

Sa trajectoire atypique, entre Guadeloupe, Angola et France, fait d’elle une réalisatrice hors normes, une conteuse de la décolonisation et de la dignité noire.

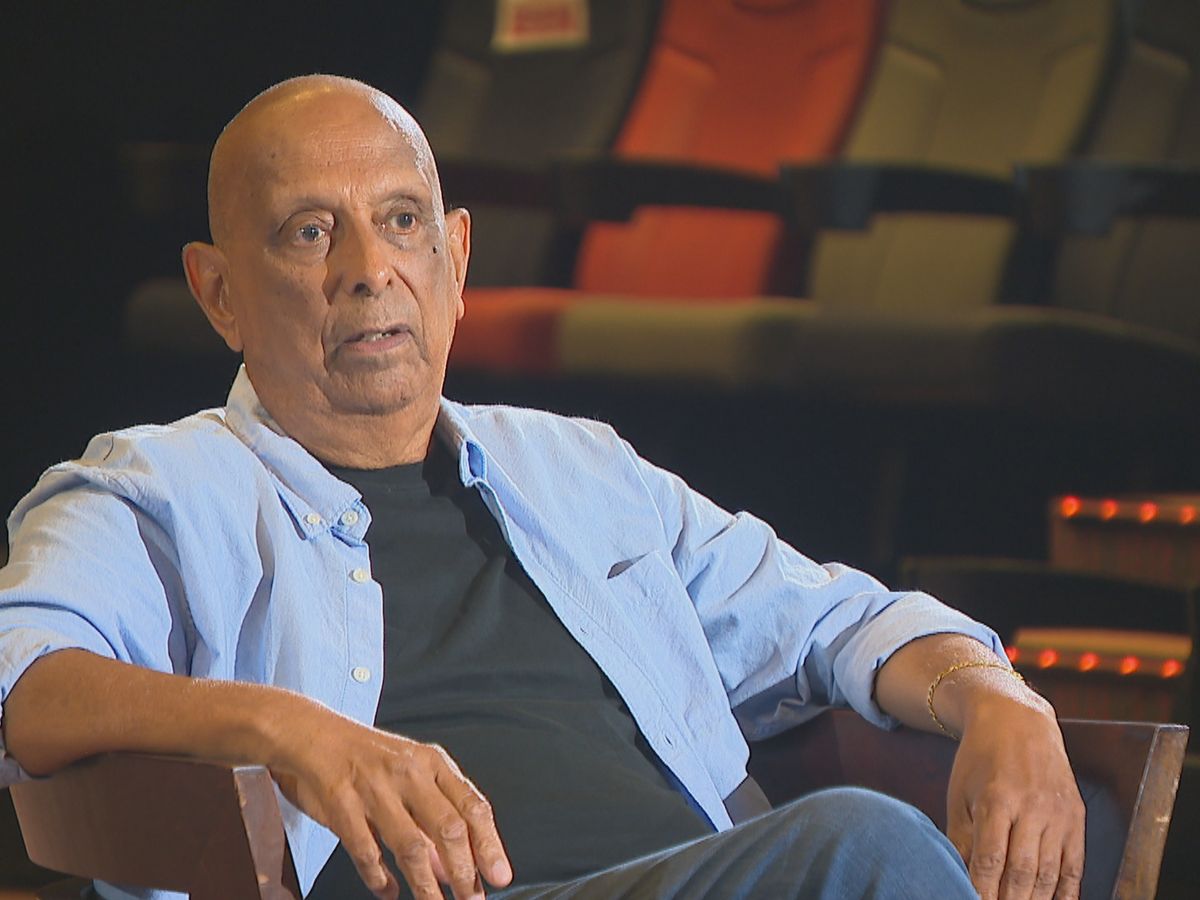

Christian Lara, le gardien de la mémoire antillaise

Si le cinéma caribéen s’est longtemps heurté à l’invisibilisation, c’est en grande partie grâce à des figures comme Christian Lara qu’il a survécu et prospéré. Surnommé « le père du cinéma guadeloupéen », il a consacré sa carrière à raconter les réalités antillaises sous toutes leurs facettes.

Né en 1939, Lara a réalisé plus de 20 films, dont Coco la Fleur, candidat (1979), l’un des premiers films de fiction produits en Guadeloupe. Son style se distingue par une approche hybride, oscillant entre comédie populaire et drame historique, toujours avec la même obsession : rendre justice aux invisibles.

Avec Sucre Amer (1998), il plonge dans l’histoire de la révolte des esclaves en Guadeloupe, mettant en lumière un pan oublié de l’histoire coloniale française. Son travail est une archive filmique précieuse, qui documente autant qu’il interroge les fondements de l’identité antillaise.

Lara est un bâtisseur, un cinéaste qui a posé les bases d’un cinéma caribéen autonome, affranchi du regard extérieur.

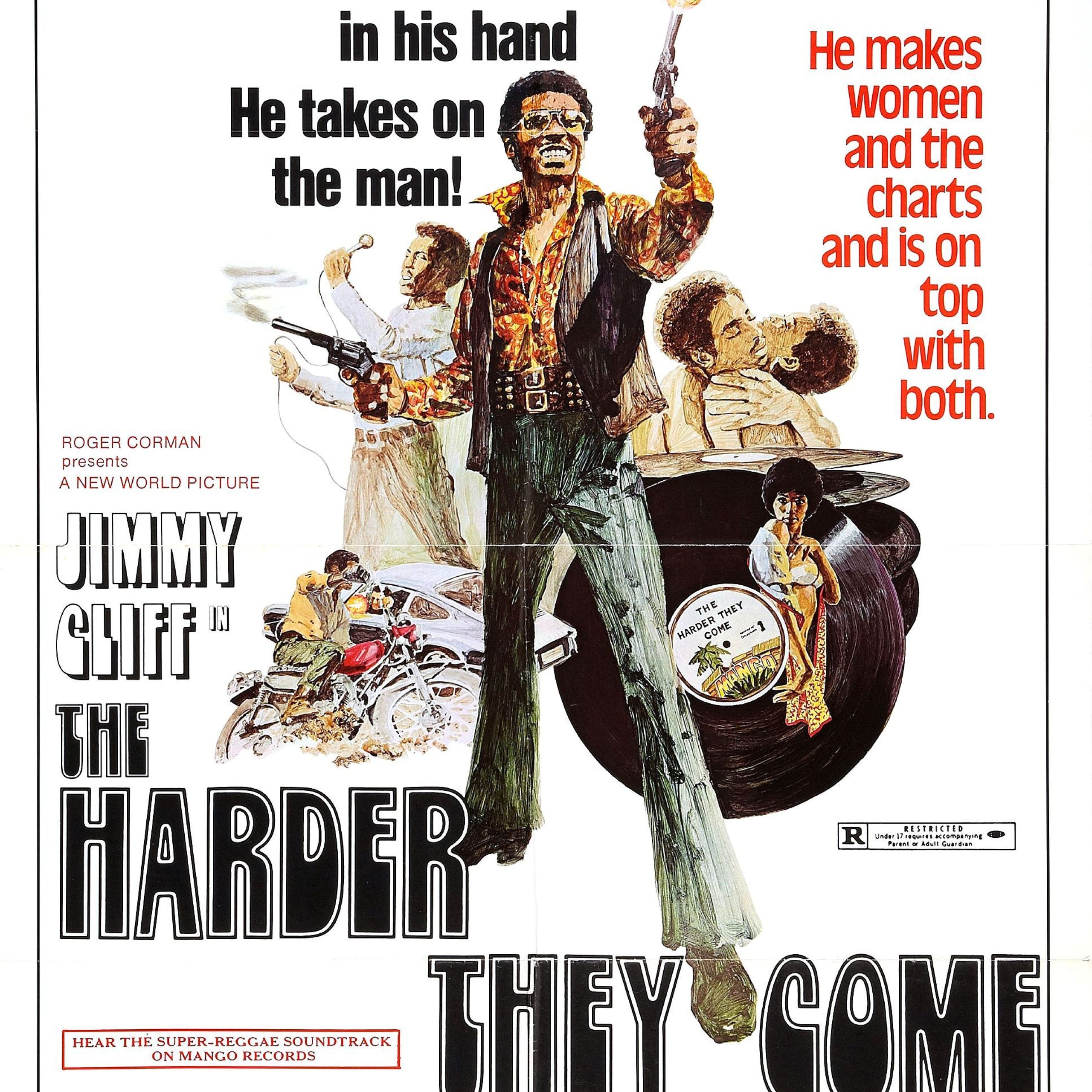

Perry Henzell, la Jamaïque sur grand écran

Enfin, impossible de parler du cinéma caribéen sans mentionner Perry Henzell, le réalisateur jamaïcain qui a offert au monde l’un des films les plus emblématiques de l’île : The Harder They Come (1972).

Ce film, porté par le reggae de Jimmy Cliff, est un brûlot social, un cri de rage contre l’injustice et l’exploitation. Il suit le parcours d’un jeune chanteur qui, face à un système corrompu, bascule dans la criminalité. Ce récit, inspiré d’un fait réel, capte la tension entre les classes, la violence des marges et l’énergie brute d’un peuple en quête de justice.

The Harder They Come n’est pas juste un film culte, c’est un manifeste. Il a inspiré le cinéma indépendant, influencé le reggae dans le monde et posé les bases d’un cinéma jamaïcain audacieux et authentique.

Un héritage en marche

Alors que bat son plein le Festival « Nouveaux Regards », la Guadeloupe devient le théâtre vivant d’un cinéma caribéen qui ne cesse de se réinventer.

Euzhan Palcy, Raoul Peck, Sarah Maldoror, Christian Lara, Perry Henzell… Tous ont ouvert des brèches dans l’histoire du 7e art, en y inscrivant les luttes, les rêves et la dignité des peuples caribéens.

Aujourd’hui, une nouvelle génération s’empare de leur héritage pour le transformer. Leurs films ne sont pas des hommages figés : ce sont des torches transmises.

Et tant que des festivals comme celui-ci existeront pour amplifier ces voix, le cinéma caribéen continuera de grandir, non plus dans l’ombre des autres, mais à la lumière de sa propre vérité.