Icône du jazz et prêtresse du combat noir, Nina Simone s’est éteinte un 21 avril, laissant derrière elle une voix devenue glaive contre l’injustice. Entre musique sacrée et colère politique, retour sur une vie brûlante, indomptable, inoubliable.

Tryon, Caroline du Nord ; Là où naît la révolte

Avant d’être Nina, elle était Eunice. Eunice Kathleen Waymon, née un 21 février 1933 dans la petite ville de Tryon, au pied des Appalaches, dans un Sud étasunien qui dissimule à peine sa violence sous une couche de courtoisie ségrégationniste. Tryon, c’est une bourgade tranquille, de celles où les Noirs nettoient les maisons des Blancs pendant que les enfants chantent le dimanche à l’église. Un coin d’Amérique rurale où le racisme est une habitude, pas un scandale.

Eunice est la sixième d’une fratrie de huit enfants, issue d’une famille pauvre mais digne, guidée par une mère prédicatrice méthodiste et un père artiste raté devenu teinturier. Leur vie est rythmée par les sermons du dimanche, les dîners modestes et les espoirs suspendus à la grâce divine. C’est dans ce contexte que la petite Eunice découvre le piano. À trois ans, elle monte seule sur le tabouret, écoute, reproduit. À cinq, elle joue Bach comme on respire. À huit, elle est déjà trop grande pour Tryon.

Mais le talent ne suffit pas quand la peau pèse. Eunice veut devenir la première pianiste classique noire d’Amérique. Un rêve pur, immense, mais déjà fissuré par la réalité. L’église devient son conservatoire improvisé. Elle s’y entraîne, s’y forge, y affine un don qui échappe à la compréhension des adultes. Très vite, la ville entière s’accorde sur son génie. On collecte de l’argent, on l’encourage. Une femme blanche, patronne de sa mère, devient sa mécène. Une autre, Miss Mazzy, lui offre des cours gratuits chaque samedi matin. C’est chez elle que la petite entend pour la première fois la musique de Jean-Sébastien Bach. Elle en reste bouleversée : « Je croyais que j’allais m’évanouir tellement c’était beau », racontera-t-elle.

Mais c’est à douze ans que le masque du rêve se fissure définitivement.

Un récital. Un moment solennel. Elle est sur scène, prête à jouer. Ses parents sont là, assis au premier rang. Mais des spectateurs blancs exigent qu’ils reculent. Ils obéissent. Eunice voit, comprend, refuse. Elle cesse de jouer. Les organisateurs paniquent. La salle retient son souffle. Elle ne reprendra que lorsque ses parents auront retrouvé leur place initiale.

C’est là, dans le fracas silencieux de cette salle provinciale, qu’Eunice Kathleen Waymon devient autre chose qu’une enfant prodige. Elle devient une conscience. Une voix intérieure s’éveille, une colère noble, froide, irrémédiable : la musique ne servira pas à séduire les salons. Elle sera un glaive. Un miroir. Une arme.

Ce jour-là, elle apprend que l’humiliation peut s’infiltrer jusque dans les silences les plus sacrés. Et qu’on ne joue pas pour plaire à un monde qui vous refuse le droit d’exister. On joue pour se relever. Pour qu’ils entendent. Pour qu’ils n’oublient jamais.

Et si Nina Simone est née plus tard, c’est ici que l’étincelle a jailli. Dans une salle obscure de Caroline du Nord, une enfant noire a défié l’ordre blanc avec pour seul bouclier, la dignité.

Une pianiste refusée, une voix libérée

Eunice Kathleen Waymon n’a jamais voulu devenir chanteuse. Son rêve était austère, solennel : être concertiste. Pas n’importe laquelle. La première pianiste classique noire d’Amérique. Elle ne voulait pas chanter, elle voulait interpréter Bach, Chopin, Debussy, avec cette rigueur presque sacrée qu’exige le monde fermé des conservatoires.

À dix-sept ans, soutenue par des bienfaiteurs blancs touchés par son talent, elle quitte la Caroline du Nord pour New York. Elle entre à la Juilliard School, temple élitiste de la musique savante, où l’on façonne les futurs grands interprètes du monde occidental. Elle y découvre une solitude brute, un silence tendu, le fardeau d’être l’unique élève noire dans un univers conçu pour l’élite blanche. Mais elle tient. Elle s’accroche. Elle s’entraîne des heures durant, jusqu’à l’épuisement. Elle joue pour Bach, pour sa mère, pour l’Histoire.

Mais le rêve se brise à Philadelphie.

Le Curtis Institute, prestigieux conservatoire où elle espérait parfaire sa formation, rejette sa candidature. La sentence est froide, impersonnelle. Le jury ne daigne pas expliquer. Plus tard, on lui dira qu’elle n’avait peut-être pas le « profil ». Elle sait, elle sent, elle ne pardonne pas. Elle n’enregistre pas ce refus comme un simple échec, mais comme une trahison. Ce jour-là, ce n’est pas seulement un institut qui la rejette : c’est l’institution tout entière qui la repousse. Le rêve de petite fille est enterré sans cérémonie. Elle ne sera pas la première pianiste classique noire d’Amérique. Pas parce qu’elle a échoué. Parce qu’on ne l’a pas laissée essayer.

Alors elle descend. Littéralement. Des hauteurs des conservatoires new-yorkais aux bars enfumés d’Atlantic City. Là, dans les clubs nocturnes où l’on boit plus qu’on n’écoute, elle joue pour survivre. Le piano n’est plus un art sacré : c’est un gagne-pain. Mais le destin a parfois l’humour cruel des légendes.

Un soir, le patron du Midtown Bar & Grill lui lance un ultimatum : « Si tu ne chantes pas, tu ne joues plus. » Elle proteste. Elle n’est pas chanteuse. Elle est pianiste. Mais elle a besoin de manger. Alors elle chante. À contrecœur. Par instinct. Et sa voix jaillit. Grave. Vibrante. Ancienne. Une voix qui ne charme pas : elle désarme.

Ce moment de contrainte devient une révélation. Le chant, qu’elle méprisait comme une trahison de ses ambitions, devient une terre de feu. Elle n’est plus la petite fille appliquée de Tryon. Elle est Nina. Une créature façonnée par la déception, nourrie par l’humiliation, libérée par la nécessité.

Elle prend un nouveau nom pour cacher sa nouvelle vie à sa mère : Nina, petit surnom intime signifiant « petite fille » en espagnol, et Simone, en hommage à l’actrice française Simone Signoret, qu’elle admire pour sa gravité, son élégance brute. Eunice Waymon disparaît. Nina Simone naît dans la pénombre des clubs, entre deux verres, entre deux solitudes.

Sur scène, elle ne joue plus seulement. Elle règne. Son style est déjà là, en fusion : des arpèges classiques aux harmonies jazzy, des souffles de gospel aux cris du blues. Elle improvise comme on se rebelle, mêle Chopin à Duke Ellington, crache des vérités en accords mineurs. Elle n’est plus seulement une musicienne. Elle devient une voix. Une présence. Une guerre.

Refusée par l’académie, Nina Simone crée sa propre école. Une école de feu et de douleur, de rage et de beauté. Elle chante parce qu’on l’a empêchée de jouer. Et chaque note devient une revanche.

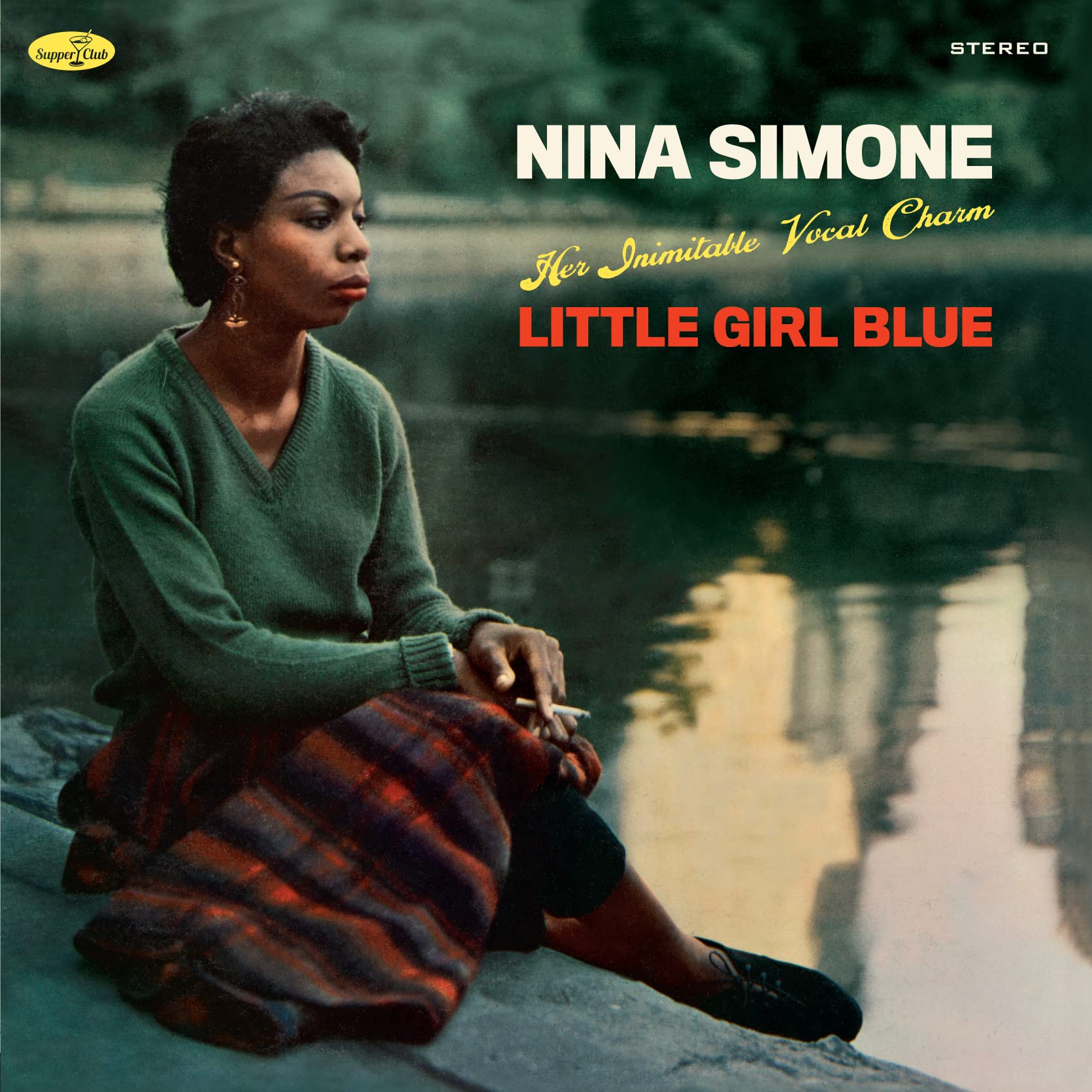

Little Girl Blue et le fracas du monde

1958. L’année où le monde découvre la voix de Nina Simone. Une voix qui ne supplie pas, qui ne cajole pas. Une voix qui ne cherche pas à plaire. Elle impose. Elle fend. Elle bouscule.

Son premier album, Little Girl Blue, est enregistré en une seule prise, dans un studio new-yorkais presque anonyme. Elle est encore peu connue, signée à la va-vite par Bethlehem Records, un label plus soucieux de rendement que de postérité. Elle y joue, bien sûr, mais elle y chante aussi. Par défaut. Par nécessité. Et l’une de ces chansons, I Loves You, Porgy, une reprise de l’opéra Porgy and Bess de George Gershwin, va tout changer.

Elle l’avait d’abord chantée pour un amant. Elle l’interprète comme une prière étouffée, avec une fragilité qui tranche avec sa puissance. Ce n’est pas une démonstration vocale, c’est une confession à voix basse, celle d’une femme noire qui s’adresse à l’amour avec une terreur d’enfant battue. Sa version touche le cœur du public américain, entre dans le Top 20, grimpe sans prévenir, s’infiltre dans les radios. Et tout à coup, Nina Simone n’est plus une pianiste inconnue des clubs de jazz : elle devient une icône en gestation.

Mais Little Girl Blue n’est pas un simple tremplin commercial. C’est un manifeste.

Dès les premières mesures, on comprend que quelque chose détonne. Le piano est traité comme dans une salle de concert. La voix, grave et dense, est celle d’une femme qui refuse l’infantilisation. Nina Simone ne suit aucune règle du jeu. Elle mêle des cantiques, du blues, des harmonies de Debussy, des envolées de gospel. Elle reprend My Baby Just Cares for Me avec un swing tendre, mais la tension reste là, comme une mâchoire crispée derrière le sourire. Chaque chanson semble habiter un entre-deux : ni tout à fait jazz, ni totalement classique. C’est une musique en équilibre instable, comme la société qui l’entoure.

Et cela, l’industrie ne sait pas comment le vendre.

Trop sophistiquée pour les radios populaires, trop noire pour les cercles classiques, Nina Simone échappe aux catégories. Elle refuse de choisir entre le conservatoire et le cabaret, entre le recueillement et la rage. Alors elle crée sa propre langue. Une musique bâtarde et souveraine. Une musique de bordure. Où Jean-Sébastien Bach dialogue avec Billie Holiday, où les lamentations deviennent oraisons, où les arrangements classiques s’enroulent autour de la colère noire.

Little Girl Blue, ce n’est pas l’histoire d’une fille triste. C’est celle d’une artiste qui refuse la résignation. La « petite fille » n’est pas docile. Elle serre les dents. Elle cache son feu. Elle prépare l’explosion.

Et l’ironie du sort veut que, malgré ce coup d’éclat, Nina ne tirera aucun bénéfice financier de ce disque. Elle vend les droits pour 3 000 dollars, sans contrat solide, sans avocat. Bethlehem en profite, réédite, exploite. Elle, elle observe, furieuse, impuissante. Une claque, une de plus. Mais elle apprend.

Elle apprend que dans ce monde, le talent ne suffit pas. Qu’être noire, femme, exigeante, c’est être systématiquement dépossédée. Alors elle va se durcir. Elle va affûter sa musique comme une arme. Ne plus jamais faire confiance à ceux qui lui tendent des contrats en souriant.

Car Little Girl Blue, ce n’est pas seulement le début d’une carrière. C’est la fin d’une illusion. Celle qu’on peut être géniale et protégée. Non, Nina Simone sera seule. Seule, mais libre.

Mississippi Goddam : la militante est née

Printemps 1963. Birmingham, Alabama. Une église baptiste est soufflée par une explosion. Quatre fillettes noires (Denise, Carole, Addie Mae, Cynthia) sont tuées. L’Amérique s’indigne du bout des lèvres. Une de plus. Une tragédie de trop, dans un Sud qui ne recule devant rien pour défendre sa suprématie blanche. Pour Nina Simone, ce n’est pas seulement un crime. C’est un point de non-retour.

Elle est dans son salon, à New York. Le visage fermé. Silencieuse. Quand elle apprend la nouvelle, elle ne pleure pas. Elle ne prie pas. Elle se lève. Elle marche jusqu’à son piano. Et là, comme un séisme contenu depuis des années, les mots, les notes, jaillissent :

“Alabama’s got me so upset

Tennessee made me lose my rest

And everybody knows about Mississippi Goddam.”

Ce n’est plus une chanson. C’est une gifle. Une charge. Un appel aux armes.

Jusqu’ici, Nina Simone avait contenu sa rage. Sa musique disait déjà l’ombre, la douleur, l’humiliation. Mais elle n’avait jamais, jusqu’à Mississippi Goddam, laissé sa colère exploser frontalement. Là, pour la première fois, elle nomme les États. Elle nomme les crimes. Elle nomme la haine. Et elle n’en adoucit rien. Le mot « Goddam » (blasphème dans l’Amérique puritaine) claque comme un jugement. C’est une condamnation sans appel. Elle n’épargne plus personne.

Ce tournant est irréversible.

La pianiste classique, la chanteuse de bar devenue étoile du jazz, devient une militante. Radicale. Incandescente. Elle abandonne toute prétention à la neutralité artistique. Désormais, chaque chanson est un manifeste.

Chaque concert, une tribune. Elle fréquente Lorraine Hansberry, dramaturge et voix brillante du Black Feminism, qui la pousse à politiser son art. Elle lit James Baldwin, débat avec Stokely Carmichael, admire Malcolm X. Elle refuse la voie de la conciliation prônée par Martin Luther King. Elle ne croit plus à la paix. Elle croit à la rupture.

« L’Amérique est un serpent à sonnette. Je ne lui tends plus la main. »

Elle le dit, le chante, le martèle. Elle veut des écoles noires, des banques noires, des hôpitaux noirs. Elle rêve d’un pays séparé, réinventé. La non-violence, pour elle, est un luxe réservé aux dominants. Et quand elle monte sur scène, ce n’est plus pour divertir. C’est pour dénoncer. Pour rallier. Pour embraser.

Mississippi Goddam est interdite sur de nombreuses radios du Sud. Des stations la renvoient, brisée en deux, au label. Mais la chanson se propage malgré tout. Elle devient un hymne. Un cri de guerre en forme de cabaret maudit. Car Nina n’a pas changé sa forme : elle reste pianiste, elle joue en swing. Mais le fond, lui, est devenu plomb. Une bombe déguisée en numéro de jazz.

Et ce n’est qu’un début.

Sur Pastel Blues, elle reprend Strange Fruit, le poème de Billie Holiday sur les lynchages. Dans Let It All Out, elle récite Images de Waring Cuney, un texte sur l’oubli des femmes noires. Puis vient Four Women, tableau tragique de quatre stéréotypes féminins afro-américains ; la mammy, la mulâtresse, la prostituée, la révoltée. Chaque personnage, une blessure. Chaque voix, une condamnation. Censurée sur certaines radios, la chanson soulève l’indignation. Et l’admiration.

Mais c’est To Be Young, Gifted and Black qui devient l’hymne ultime. Écrite en hommage à Lorraine Hansberry, morte trop tôt, la chanson est une ode à la jeunesse noire. Elle n’est ni plainte ni prière. Elle est déclaration. Affirmation. Résurrection.

Nina Simone devient alors ce que l’Amérique blanche ne supporte pas : une femme noire, éduquée, en colère, libre. Une femme qui refuse d’implorer. Qui regarde son public droit dans les yeux. Qui dit : Vous tomberez comme des mouches.

Elle ne veut pas être une star. Elle veut être utile.

Elle n’est pas la bande-son de son époque : elle en est le souffle, le frisson, la clameur. La rage noire mise en musique. La beauté noire, brandie comme un poing.

Et derrière chaque note de Mississippi Goddam, c’est une promesse silencieuse : Vous ne nous ferez plus taire.

L’exil comme remède

Il y a des artistes qui quittent leur pays pour conquérir le monde. Nina Simone, elle, part pour ne pas se perdre. En 1970, elle claque la porte de l’Amérique comme on abandonne un amant toxique. Elle s’évanouit dans la nuit, seule, sans prévenir, laissant derrière elle mari, maison, dettes et désillusions. Ce départ n’est pas un caprice. C’est un acte de survie.

Les États-Unis l’étouffent. La célébrité l’épuise. Le militantisme la consume. Son mari et manager, Andy Stroud, ancien policier, est devenu son geôlier domestique. Il la bat. Il contrôle ses finances. Il manipule ses contrats. Elle, la prêtresse indomptable sur scène, est enchaînée dans sa propre maison. Alors elle fuit. D’abord vers la Barbade, ce bout de terre où la mer semble laver la douleur. Elle y vit une liaison avec le Premier ministre Errol Barrow. Une passion brûlante, mais sans lendemain.

Puis le silence. Le vrai. Le profond. Celui qui effraie autant qu’il apaise.

À l’appel de Miriam Makeba, elle s’installe au Liberia avec sa fille Lisa, pour un temps suspendu, presque irréel. Elle ne donne plus de concerts. Ne compose plus. Elle respire. Elle se tait. L’Afrique devient un refuge, une matrice. Mais elle est aussi un miroir. Car là-bas, elle comprend que son combat n’est pas seulement américain. Il est noir. Universel. Viscéral.

Suit une errance à travers l’Europe. Suisse, Pays-Bas, Allemagne, puis la France, qui deviendra son dernier port d’attache. À Paris, elle joue dans des clubs exigus, devant des publics qui la redécouvrent, ou ne la connaissent pas. Aux Trois Mailletz, au New Morning, sur les rives de l’Île Saint-Louis, elle chante comme on murmure à des fantômes. La France, pourtant fière d’accueillir les exilés noirs, ne sait pas quoi faire d’une femme aussi farouche, aussi fêlée, aussi divine.

Elle habite un modeste appartement dans le sud, à Bouc-Bel-Air, puis à Carry-le-Rouet, où elle vivra ses dernières années. Loin des plateaux, loin des projecteurs. Elle vit sans faste, mais sans chaînes. Elle écrit, elle médite, elle compose parfois. Loin du tumulte, elle retrouve sa verticalité.

Mais c’est sur scène que Nina retrouve vraiment son souffle. Là, malgré la fatigue, la solitude, les troubles bipolaires non diagnostiqués, elle se redresse. Son corps est plus lourd, son regard plus dur. Mais son feu n’a pas faibli. Il crépite, caché dans chaque silence, dans chaque hésitation. Et parfois, il explose.

Montreux, 1976.

Elle est de retour. Ce soir-là, ce n’est pas un concert, c’est une cérémonie. Elle arrive vêtue comme une reine déchue, droite comme une prêtresse. Dès les premières secondes, elle interrompt la musique pour réprimander une spectatrice qui parle. « Respectez la musique. » Ce n’est pas une demande. C’est un ordre. Le public, glacé, obéit.

Nina commence à jouer. Bach glisse dans le blues. Sa voix tremble. Ses mains vacillent. Elle rit, puis pleure. Elle apostrophe, elle supplie, elle attaque. Elle vacille entre la douleur et la dignité. Ce concert est un théâtre. Un exorcisme. Elle y chante sa peur, sa solitude, son refus de mourir à petit feu. Elle ne cherche plus à séduire. Elle cherche à rester debout.

« Je ne voulais plus jamais chanter. Mais me revoilà. Parce que j’ai besoin de vous. »

Ce soir-là, elle ne chante pas pour le public. Elle chante devant lui. Pour se rappeler à elle-même qu’elle existe. Pour se recoudre. Chaque note est une tentative de rassembler ses morceaux épars.

Et l’Europe, lentement, commence à comprendre. Montreux deviendra mythique. Les clubs parisiens se rempliront à nouveau. Les festivals, les documentaires, les hommages viendront, tardivement. Mais Nina Simone n’a plus besoin d’applaudissements. Elle a transcendé la gloire.

L’exil ne l’a pas brisée. Il l’a dépouillée. Débarrassée du faux, du futile, du clinquant. Il l’a rendue nue, mais essentielle.

Elle a perdu l’Amérique. Elle a gagné sa liberté.

Le feu sacré d’une conscience noire

Nina Simone n’est pas née pour plaire. Elle est née pour dire. Pour trancher dans la chair du silence. Pour gifler les mensonges doux avec des vérités rugueuses. Dans un monde qui exigeait des femmes noires qu’elles soient dociles, séduisantes, reconnaissantes, elle a choisi d’être l’inverse : indomptable, inconfortable, incandescente.

Elle n’était pas une diva. Elle était une prêtresse, une prophétesse aux tempes marquées par la solitude et la lutte. Chaque apparition publique, chaque concert, chaque silence même, devenait un rituel. Elle entrait en scène comme on entre en transe : tendue, habitée, presque ailleurs. Elle s’asseyait au piano comme on entre en guerre. Une guerre sacrée, d’où personne (pas même elle) ne sortait indemne.

Ce que beaucoup ignoraient (ou feignaient d’ignorer), c’est que cette intensité extrême était nourrie par une souffrance profonde. Trouble bipolaire, diagnostiqué tardivement, refoulé longtemps. Ses proches l’ont vue s’effondrer, hurler, se taire des jours entiers, puis renaître dans des moments de pure grâce. Sa musique était traversée par cette dualité : le sublime côtoyait l’abîme, la douceur cédait soudain au cri.

Mais Nina Simone ne s’est jamais excusée de ses excès. Elle les assumait. Mieux, elle les brandissait. Car ce que le monde appelait « folie », elle l’appelait vérité à vif. Elle savait ce que coûtaient la lucidité, la mémoire, la colère. Elle refusait de les anesthésier.

Et elle dérangeait. Profondément.

Elle ne se laissait enfermer dans aucun récit. Ni dans celui du génie mélancolique, ni dans celui de l’icône sage. Elle rejetait l’idée même de modèle. Même parmi ses alliés, elle provoquait. Elle critiquait le mouvement rap, qu’elle accusait de détruire l’image des femmes noires, de détourner la colère noire vers la misogynie plutôt que vers le système. Elle ne mâchait pas ses mots :

« Ils font croire aux jeunes que les femmes sont des putes. Ce n’est pas ça, être noir et libre. »

Elle n’embrassait pas non plus les flatteries tardives. Les prix honorifiques, les hommages officiels : elle les regardait de haut. Elle se méfiait de l’Amérique blanche qui voulait sanctifier celle qu’elle avait d’abord voulu faire taire. Elle refusait d’être « récupérée », même par ceux qui prétendaient l’aimer. Elle ne voulait pas être une statue. Elle voulait rester une flamme.

“Je ne suis pas faite pour être une légende. Je suis faite pour brûler.”

À chaque concert, elle mettait son âme sur la ligne. Elle ne chantait pas pour divertir. Elle chantait pour secouer, pour réveiller, pour purifier. Elle interrompait parfois ses chansons pour haranguer le public. Elle regardait les spectateurs dans les yeux, exigeant leur silence, leur attention, leur respect. La musique était son temple, et elle y régnait seule, souveraine, fière, douloureuse.

Elle n’a jamais cessé de rêver d’un monde noir, autonome, digne, construit sur les cendres du vieux monde blanc. Elle ne voulait pas s’assimiler. Elle voulait renverser, reconstruire, réinventer. Ce rêve, elle l’a porté comme une torche, même lorsque tout autour d’elle s’effondrait.

Nina Simone n’a pas vécu une carrière. Elle a vécu une lutte. Une longue procession à travers le feu, la honte, la beauté, l’extase et la chute. Ce feu sacré, elle ne l’a jamais éteint. Et s’il a parfois brûlé ceux qui l’approchaient, c’est parce qu’il était réel. Brûlant. Impur. Humain.

Et aujourd’hui encore, on l’entend dans ses silences, dans ses soupirs, dans la morsure de ses notes : ce feu ne demande pas à être admiré. Il demande à être transmis.

Un héritage incandescent

Le 21 avril 2003, dans la lumière paisible de la Méditerranée, Nina Simone s’éteint à Carry-le-Rouet. Elle avait 70 ans. Un cancer du sein avait lentement rongé ce corps qui avait tout donné. Mais sa mort n’est pas une fin. C’est une continuité. Une mue. Car Nina Simone ne disparaît pas : elle se propage.

Sa voix, ce feu rauque aux accents de prière, continue de résonner dans les veines de la culture contemporaine. Elle n’est plus seulement une chanteuse. Elle est devenue une vibration. Une onde noire qui traverse les générations, les genres, les continents.

Kanye West la sample dans Blood on the Leaves, tordant sa reprise de Strange Fruit pour en faire une fresque hip-hop aussi rageuse que désespérée. Lauryn Hill l’honore à chaque syllabe chantée, comme une fille spirituelle qui porte l’héritage de sa mère rebelle. Beyoncé cite son nom comme un mantra, une étoile noire tutélaire. John Legend, Alicia Keys, D’Angelo, Andra Day, tant d’artistes contemporains la nomment sans détour : sans Nina, nous ne serions pas là.

Mais l’héritage de Nina Simone dépasse la musique. Elle hante les images. Elle surgit dans les documentaires d’ARTE, dans les films de Netflix, dans les montages poétiques de HBO, dans les vers de Sonia Sanchez, Maya Angelou, Claudia Rankine. Sa vie devient objet de fiction, de réflexion, de récitation.

Elle est entrée dans la mémoire noire mondiale comme une sainte laïque.

Et pourtant, cet héritage n’a rien d’apaisé. Il brûle. Il dérange encore. Car ce qu’elle a laissé derrière elle, ce n’est pas un catalogue de tubes, mais une conscience vivante. Une façon de résister par l’art. Une manière de dire non, en pleine lumière. Elle a montré que la musique pouvait être une arme, une archive, une déclaration politique. Que chanter, pour une femme noire, pouvait être un acte d’auto-détermination.

Elle ne chantait pas pour séduire les foules. Elle ne voulait pas de trophées ni de panthéons. Elle voulait qu’on écoute. Qu’on entende. Qu’on se souvienne.

“Je veux que mes gens sachent qu’ils sont jeunes, doués et noirs.”

Ce simple vers, devenu hymne, résonne encore dans les cortèges, les manuels scolaires, les scènes slam, les bouches des mères qui enseignent à leurs enfants la dignité.

Nina Simone a inversé le regard. Elle a forcé les caméras à filmer autrement. Elle a exigé que les récits changent de narrateur. Elle a mis à nu la violence de l’oubli, et y a opposé une mémoire brûlante.

Car le vrai legs de Nina Simone, c’est cela : une lutte contre l’effacement. Elle a refusé que l’histoire continue d’être écrite sans les siens. Elle a refusé d’être digérée, blanchie, neutralisée. Elle a imposé l’histoire dans sa version noire, rugueuse, belle et imparfaite.

Et aujourd’hui encore, dans chaque silence que l’on brise, dans chaque femme noire qui ose se tenir droite, dans chaque enfant qui apprend à jouer Bach avec la peau sombre de son passé, il y a un éclat de Nina Simone.

Non, elle n’est pas morte.

Elle est devenue inoubliable.