Le 15 avril 1848, soixante-dix-sept esclaves afro-américains embarquent à bord du Pearl, une goélette qui devait les mener vers la liberté. Cette évasion, la plus importante jamais tentée aux États-Unis, fut un acte de courage inouï. Si elle échoua, elle marqua les esprits, inspira la littérature, influença le droit, et propulsa sur le devant de la scène de jeunes militantes noires qui allaient changer l’Amérique. Nofi vous propose le récit d’une traversée pour la liberté.

La fugue des invisibles

Partie I : Le tumulte sous la surface

Le 15 avril 1848, une goélette fend les eaux tranquilles du Potomac, ses voiles blanches captant à peine le vent. À bord, soixante-dix-sept êtres humains—hommes, femmes, enfants—s’abandonnent à l’espoir. Ils fuient l’invisible. L’humiliation quotidienne. La brisure familiale. Ils fuient Washington. Ils fuient l’Amérique. Le nom du bateau ? The Pearl. Une ironie maritime douloureuse, tant la douceur évoquée contraste avec le destin funeste qui l’attend.

Mais cette histoire commence bien avant la première vague. Elle s’enracine dans les artères nauséabondes du District de Columbia, cœur bureaucratique d’une nation qui, malgré sa Constitution, battait au rythme de la traite humaine. À la croisée du Maryland et de la Virginie, Washington était plus qu’une capitale politique : elle était aussi un hub discret mais efficace de l’esclavage domestique. Loin des plantations de coton du Mississippi, ici l’esclave était cuisinier, couturière, cocher. On le croisait au coin des rues, silhouette discrète derrière le chariot d’un sénateur ou à la porte d’un salon cossu.

Daniel Bell, forgeron au Navy Yard, connaissait ces rues mieux que quiconque. Ancien esclave affranchi, son corps portait encore les stigmates de chaînes passées. Sa famille, cependant, restait captive. Sa femme Mary et leurs enfants (huit au total, ainsi que deux petits-enfants) étaient juridiquement la propriété de la veuve Armistead. La mort de cette dernière signait un arrêt brutal : le lot familial devait être vendu au plus offrant. Direction la Louisiane, l’Alabama, ou pire encore, les champs de canne de la Nouvelle-Orléans. Daniel Bell, malgré ses multiples recours devant les tribunaux de la capitale, ne put les sauver légalement. Alors il opta pour l’illégal. L’impensable.

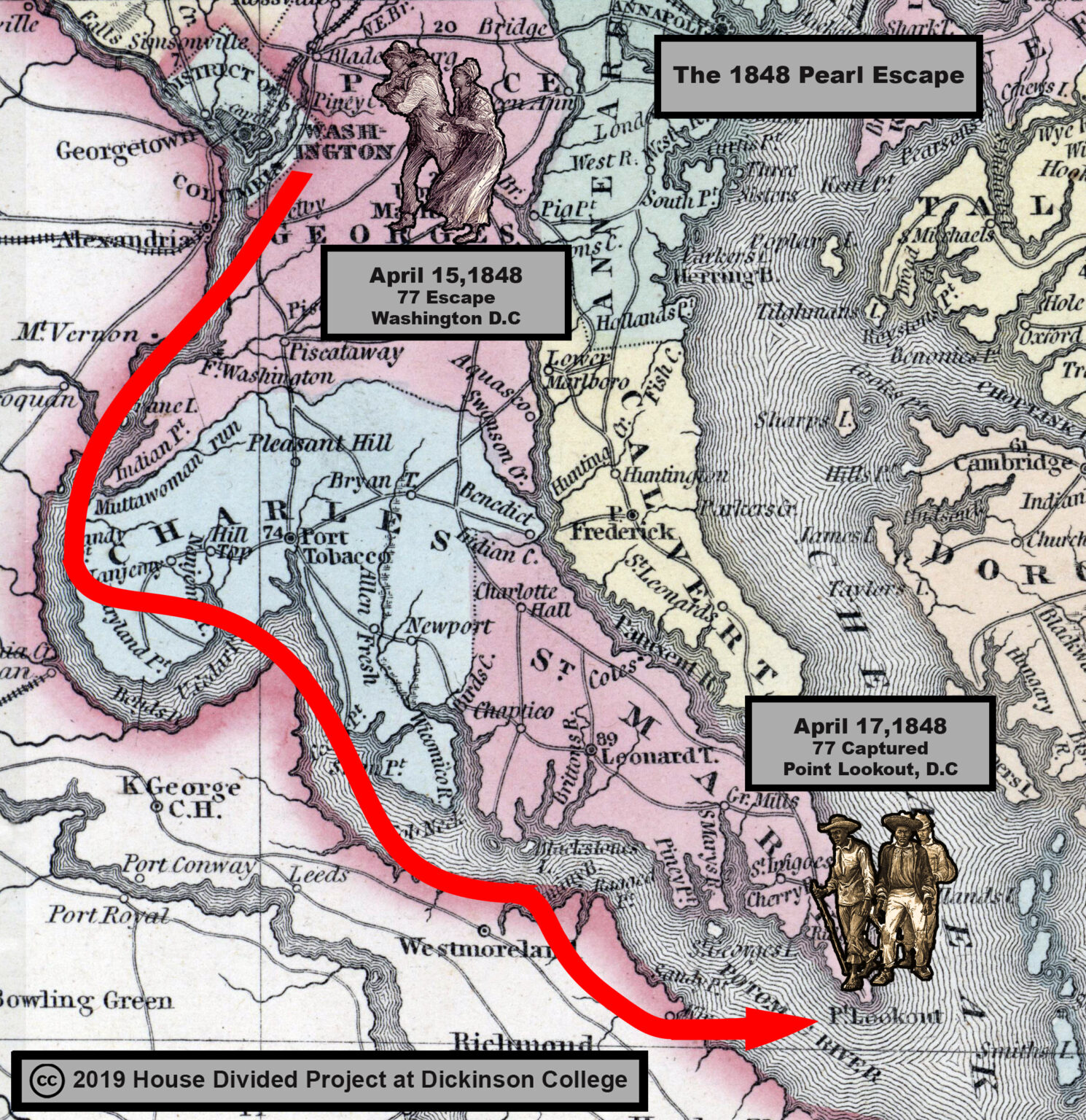

C’est ainsi que naquit le projet de l’évasion. D’abord un murmure parmi les plus initiés. Puis une rumeur codée, chuchotée dans les églises, transmise de bouche en bouche dans les arrière-salles des tavernes fréquentées par les Noirs libres. L’idée ? Affréter un bateau, discret mais robuste, et fuir par les eaux. Descendre le Potomac, contourner le danger, remonter le Chesapeake jusqu’au Delaware, puis vers le New Jersey, État libre. Deux cent vingt-cinq miles de silence, d’eau et de promesse.

Pour concrétiser cette vision folle, il fallait des alliés blancs, des abolitionnistes qui ne craignaient ni la prison ni la ruine sociale. William L. Chaplin, journaliste et agitateur politique, fut de ceux-là. Il contacta Gerrit Smith à New York, figure éminente du mouvement anti-esclavagiste. Ensemble, ils trouvèrent un capitaine : Daniel Drayton. Originaire de Philadelphie, ce dernier s’était d’abord intéressé à l’entreprise par appât du gain. Mais il était aussi pétri d’idéaux. Accompagné de son complice Edward Sayres, pilote de la goélette The Pearl, il accepta le défi. Pour compléter l’équipage, un homme discret fut recruté : Chester English, cuisinier. Il aurait pour mission de nourrir les passagers durant la traversée. En apparence, rien de plus banal. En réalité, il était le gardien silencieux d’un projet révolutionnaire.

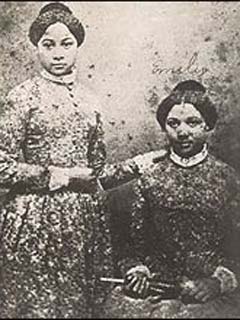

À mesure que le plan prenait forme, le nombre de candidats à la fuite grandissait. Ce n’étaient plus seulement les Bell. Bientôt, les sœurs Edmonson s’ajoutèrent à la liste : Mary et Emily, adolescentes au regard fier. Elles avaient été « louées » en ville par leur propriétaire pour faire le ménage chez des familles aisées. Leur père, homme libre, voyait en cette opération une dernière chance de les libérer de l’engrenage infernal. L’émotion de ces instants, on la devine dans le daguerréotype pris après leur affranchissement : une photo sépia, poignante, où Mary se tient debout, droite comme un jonc, et Emily assise, le regard tourné vers l’objectif comme vers l’avenir.

La nuit du départ, Washington célébrait des échos venus d’Europe. La Révolution de février avait chassé Louis-Philippe du trône français. On parlait d’égalité, de république, de droits de l’homme. Dans Lafayette Square, face à la Maison-Blanche, des sénateurs déclamaient des discours enflammés. Les esclaves écoutaient, de loin. Mais ils écoutaient. La sève d’une liberté nouvelle circulait déjà dans l’air printanier.

Le samedi soir venu, un cortège invisible convergea vers les quais. Dans le silence de la nuit, ombres sur les pavés, les fugitifs embarquèrent un à un. Ils ne criaient pas. Ils ne pleuraient pas. Ils espéraient.

Partie II : La traque

Le matin du 16 avril 1848, les propriétaires d’esclaves de Washington s’éveillèrent à un vide glaçant. Les cuisines étaient silencieuses. Les jardins, déserts. Les pas familiers sur les parquets avaient disparu. Au début, on crut à une coïncidence. Puis les visages manquants s’accumulèrent. Soixante-dix-sept absences. Une épidémie d’invisibilité.

L’information circula rapidement entre les grandes maisons du centre, les bureaux, les marchés. Ce n’était pas une fuite ordinaire. C’était une opération. Une insurrection. Une gifle. La peur s’empara des cercles blancs de Washington. L’idée qu’un tel nombre d’esclaves ait pu s’unir, planifier, et tenter une fuite collective… cela défiait la hiérarchie sur laquelle reposait l’ordre social tout entier.

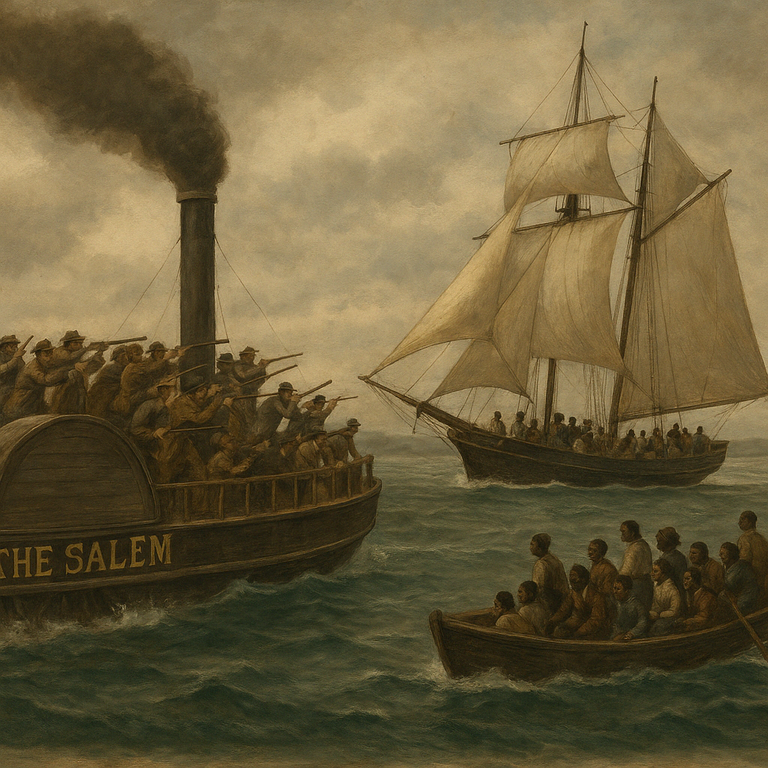

Un certain M. Dodge, notable de Georgetown, était parmi les premiers à réagir. Propriétaire de plusieurs esclaves, dont certains avaient disparu, il mit immédiatement son bateau à vapeur, The Salem, à disposition. Trente-cinq hommes embarquèrent, parmi eux des fils de bonne famille, des marchands, et quelques officiers. Ils n’étaient pas tous mus par le zèle idéologique. Certains cherchaient à récupérer leur « capital ». D’autres, à éviter le scandale.

Le bateau remonta rapidement le Potomac. À son bord, les visages étaient tendus. Armés de fusils, de rumeurs et d’un sens de la vengeance, ils filaient vers le large. Leur cible : une goélette légère, nommée The Pearl.

Pendant ce temps, à bord de la goélette, les fugitifs observaient le ciel. Le vent n’était pas avec eux. Plutôt que de souffler vers le nord, il s’acharnait à repousser les voiles. La goélette ne progressait que lentement, ralentie, presque figée dans le miroir trouble de la baie. Loin de la frénésie du port, elle glissait au rythme cruel des éléments. Le capitaine Drayton savait que chaque heure de retard était un risque accru. Il n’avait pas d’autre choix que d’ancrer le navire pour la nuit, près de Point Lookout, à l’entrée du Chesapeake.

Dans ses mémoires, publiées après sa libération, Drayton se souviendra de cette nuit comme d’un sablier renversé. Chaque grain de sable était un battement de cœur. Il savait, il sentait, que la ville ne les laisserait pas partir ainsi. Les vents n’étaient pas leur seul ennemi.

Au matin du lundi 17 avril, The Salem aperçut une silhouette marine isolée. Les longues-vues confirmèrent leurs soupçons. C’était The Pearl. La chasse se termina sans combat. Pas de feu. Pas de cris. La goélette fut encerclée. Les fugitifs, paralysés. Certains tentèrent de se cacher dans la cale. D’autres, figés sur le pont, fixaient l’horizon qu’ils n’atteindraient jamais.

La scène au retour à Washington fut d’une violence psychologique rare. On amena les fugitifs par deux, enchaînés. On les exposa. On les montra. Le spectacle de cette punition collective réaffirmait la suprématie blanche. Des foules se pressaient pour observer. Des journaux locaux décrivirent les regards « humbles », les vêtements « sales », les enfants « apeurés ». Le langage, comme souvent, était une seconde forme de capture.

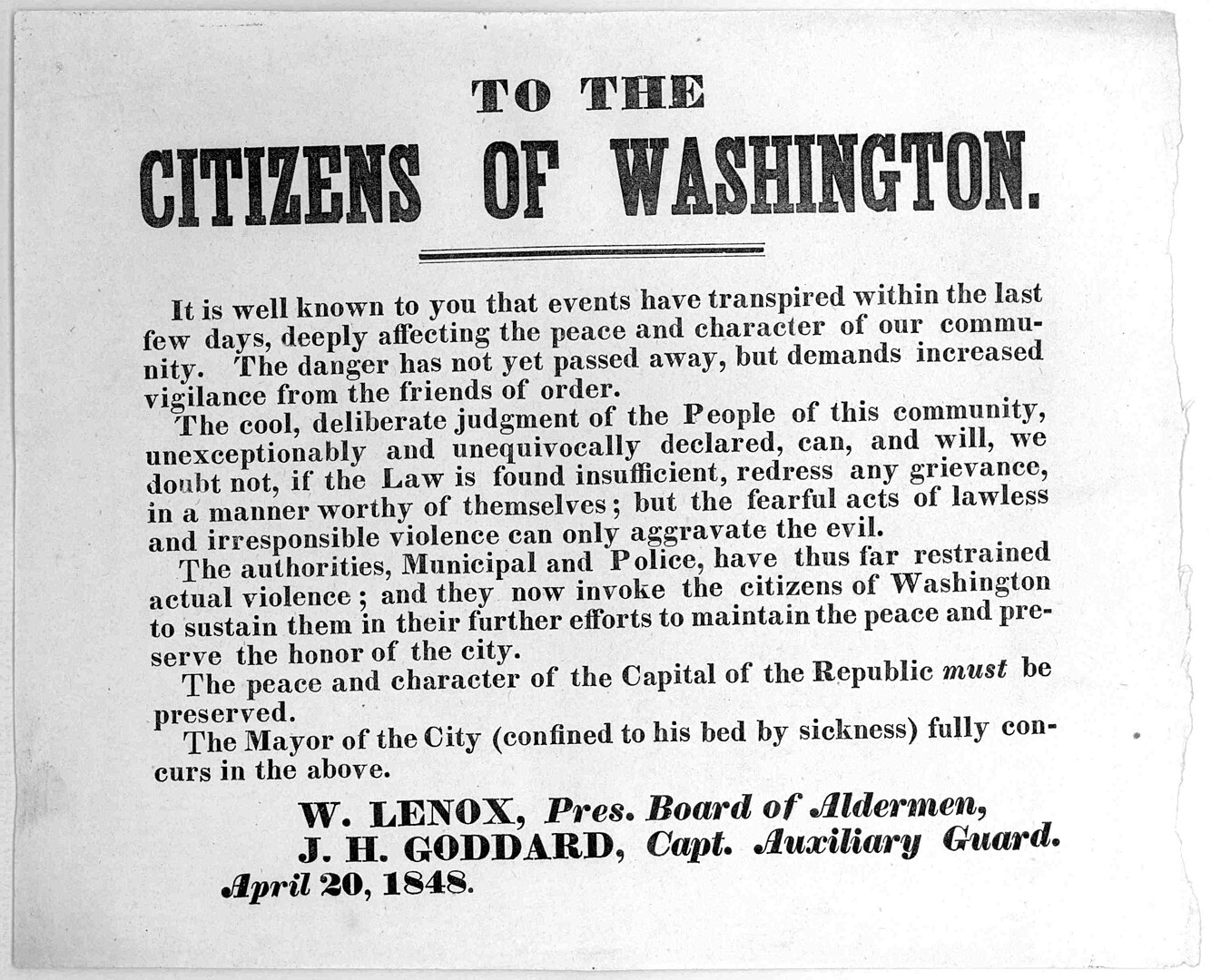

Mais Washington ne fut pas un simple théâtre de retour à l’ordre. L’arrivée du Pearl provoqua une onde de choc. Une émeute éclata, attisée par les discours haineux et les craintes d’une révolte noire. La cible ? Gamaliel Bailey, rédacteur du journal abolitionniste New Era. Une foule armée se rua sur ses bureaux, cherchant à mettre le feu aux presses. La police, étonnamment rapide, protégea le bâtiment. Mais la tension restait palpable. Durant trois jours, les rues furent patrouillées. L’ordre n’était que façade.

Pendant ce temps, les propriétaires esclavagistes prenaient leurs décisions. Que faire de ces « fugitifs » devenus embarras ? La réponse fut rapide : les vendre, en bloc, au Sud. La Louisiane. La Géorgie. L’enfer, en somme. Pour la plupart, ce transfert signifiait la séparation définitive des familles, la disparition dans les plantations massives où l’espérance de vie était drastiquement réduite.

Cependant, quelques voix s’élevèrent. À Brooklyn, le révérend Henry Ward Beecher lança une campagne de dons depuis sa chaire. Il parla des sœurs Edmonson. Il raconta leur histoire, leur jeunesse, leur regard. L’Amérique blanche du Nord écouta. Les dons affluèrent. En novembre 1848, Mary et Emily furent rachetées. Elles quittèrent Washington, libres. Elles retournèrent à l’école. Et elles choisirent la lutte.

Ce n’était pas une fin. C’était une ouverture.

Partie III : Procès, traîtres, et le poids des lois

La capture de la goélette Pearl ne mit pas fin à l’affaire—elle ne fit que l’exhumer sous une lumière crue. Car dans les palais de justice comme dans les colonnes des journaux, ce n’était pas uniquement la fuite des esclaves qui était en cause. C’était la sédition des esprits. La désobéissance blanche. L’imaginaire de la révolte.

Dès la fin avril 1848, trois hommes furent inculpés : Daniel Drayton, Edward Sayres et Chester English. Les chefs d’accusation ? Multiples. Avoir aidé à la fuite d’esclaves. Avoir transporté des « biens » humains hors des frontières de leur juridiction. Avoir violé le pacte tacite de la suprématie raciale.

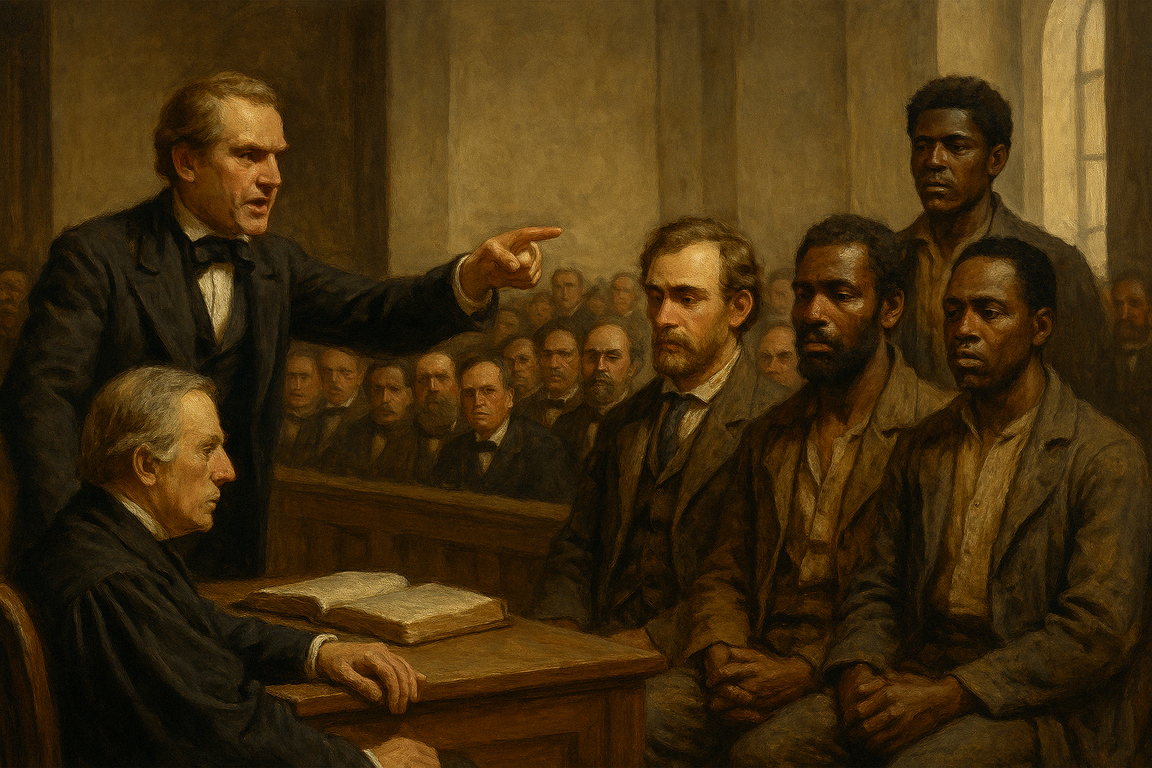

Le procès de Drayton et Sayres devint rapidement un théâtre moral. La presse du Sud appelait à des peines exemplaires. Celle du Nord, plus divisée, se contentait parfois d’un silence prudent. Mais certains abolitionnistes, comme le Congrèsman Horace Mann, prirent leur défense. Mann, déjà célèbre pour son engagement en faveur de l’éducation publique, s’illustra comme avocat principal des deux capitaines. Il souligna que Drayton n’avait pas « enlevé » les esclaves. Il les avait « aidés » à partir. Une différence de taille. Pour les juges, toutefois, le droit de propriété sur les personnes restait inaliénable.

Les débats s’étalèrent sur des mois. Le système judiciaire du District de Columbia, déjà saturé par d’autres affaires d’esclavage, traita cette tentative comme un précédent dangereux. Le procureur général du district, Samuel C. Busey, présenta pas moins de 77 chefs d’inculpation. Un pour chaque esclave. Chacun doublé d’une amende potentielle. La stratégie était claire : noyer les accusés sous la dette judiciaire.

Finalement, les verdicts tombèrent. Coupables. Mais ni la potence ni les chaînes ne furent appliquées. La justice opta pour une autre punition : la ruine lente. Drayton et Sayres, incapables de payer les amendes cumulées de 10 000 dollars (l’équivalent de plus de 300 000 dollars actuels), furent envoyés à la prison de Washington. Ils y passeraient quatre années. Quatre printemps sans mer. Quatre hivers sans ciel.

Quant à Chester English, le cuisinier silencieux, il fut relâché. Trop discret, trop effacé pour faire un bon bouc émissaire. Il retourna dans l’ombre.

Mais ce n’était pas tout. À mesure que l’affaire s’étalait dans les gazettes, une question refaisait surface : comment un tel complot avait-il pu s’organiser sans être découvert ? L’Amérique blanche voulait une taupe. Elle la trouva dans un nom : Judson Diggs.

Diggs était lui-même un esclave. Chauffeur de fiacre à Washington. Il avait, semble-t-il, transporté un ou plusieurs fugitifs vers les quais le soir de l’évasion. Selon le témoignage recueilli bien plus tard par John H. Paynter, un descendant des Edmonson, Diggs avait accepté de l’argent d’un fuyard. Puis, le lendemain, il était allé rapporter les faits aux autorités. Le Judas noir de cette tragédie.

Le nom de Diggs devint synonyme de trahison dans certaines communautés noires. Mais sa mémoire reste trouble. Était-il complice ? Ou forcé ? Avait-il agi par peur, ou par cupidité ? L’histoire, comme souvent, reste muette face à l’ambiguïté morale.

Au-delà du drame judiciaire, l’impact politique de l’incident du Pearl fut immense. Pour les militants anti-esclavagistes, cette tentative de fuite massive constituait une preuve irréfutable : même dans la capitale, sous le nez du Congrès, des êtres humains vivaient encore en servitude. L’affaire fut relayée à la Chambre des représentants par John I. Slingerland, un élu de New York. Il dénonça la rapidité avec laquelle les esclaves avaient été vendus et transférés, privant leurs familles de toute possibilité de rachat.

Ce cri politique fut entendu. Deux ans plus tard, dans un climat de tensions extrêmes entre Nord et Sud, le Congrès adopta le Compromis de 1850. Ce texte, censé calmer les esprits, comprenait une disposition cruciale : l’abolition de la traite des esclaves dans le District de Columbia. L’esclavage lui-même y fut maintenu—mais l’image de la capitale comme marché humain était devenue trop dérangeante pour être ignorée.

Les conséquences furent ambivalentes. Pour certains, c’était un pas en avant. Pour d’autres, une hypocrisie de plus. La réalité, c’est que l’incident du Pearl avait déchiré un voile. Il avait forcé l’Amérique à regarder sa capitale comme elle était réellement : un centre de gouvernement, certes, mais aussi une ville de chaînes.

Partie IV : Mémoire, postérité et l’écho culturel

Au lendemain de leur libération, Daniel Drayton et Edward Sayres sortirent de prison affaiblis mais inchangés dans leurs convictions. Drayton, en particulier, porta témoignage. En 1853, il publia un mémoire au titre évocateur : Personal Memoir of Daniel Drayton: For Four Years and Four Months a Prisoner (For Charity’s Sake) in Washington Jail. Le récit, austère mais poignant, fut l’un des premiers à documenter de l’intérieur la complexité morale d’un acte illégal en service d’une cause juste. Il y exposait sans fioritures les motivations, les hésitations, et surtout le mépris profond qu’il éprouvait envers les lois qui avaient tenté de punir la compassion.

Mais c’est surtout dans les trajectoires de ceux qu’il avait transportés que se logeait l’héritage le plus fécond. Mary et Emily Edmonson, une fois libres, devinrent des icônes. Elles poursuivirent des études au Oberlin College, un bastion abolitionniste dans l’Ohio, où les femmes noires, chose rare, étaient admises. Elles participèrent à des campagnes contre l’esclavage, posèrent pour des portraits destinés à éveiller la conscience du Nord, et prirent la parole dans les églises et les salles communautaires. Leur beauté, souvent soulignée par la presse de l’époque, servait malgré elles à illustrer la « respectabilité » des esclaves en fuite — concept ambivalent, mais efficace pour attirer la sympathie de publics blancs hésitants.

Leur militantisme se fit discret après la guerre, mais elles ne disparurent jamais totalement des radars. Emily vécut jusqu’en 1895. Mary mourut jeune, à seulement vingt ans, d’une tuberculose contractée peu après sa libération — rappel brutal que la liberté n’était pas une garantie de survie.

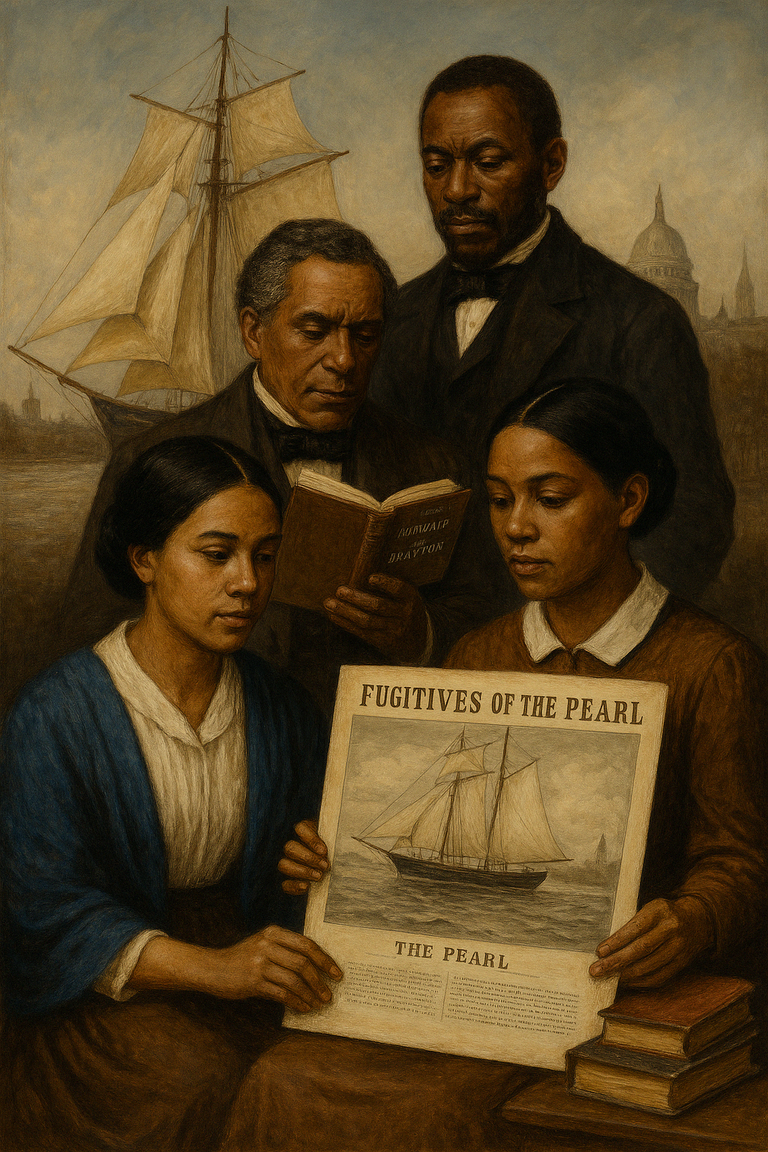

Leurs descendants et admirateurs n’oublièrent jamais. En 1916, John H. Paynter, arrière-petit-neveu des Edmonson, publia un essai dans le Journal of Negro History fondé par Carter G. Woodson. Intitulé The Fugitives of the Pearl, ce texte allait cristalliser la mémoire de l’incident dans la tradition historique afro-américaine. Il combinait faits et récits familiaux, et désignait clairement les traîtres comme les héros. Ce fut aussi l’un des premiers à rappeler l’implication de Paul Jennings, ancien esclave de James Madison, dans l’organisation de l’évasion.

Jennings, homme discret, avait depuis écrit ses propres mémoires. Dans A Colored Man’s Reminiscences of James Madison (1865), il brossait un portrait intime de la Maison-Blanche en temps d’esclavage, tout en glissant des indices sur ses activités abolitionnistes. Longtemps méconnu, son rôle dans le Pearl fut redécouvert à travers des recoupements archivistiques au XXe siècle. Aujourd’hui, des chercheurs le considèrent comme un agent-clé de l’histoire souterraine de Washington.

Le Pearl, en tant qu’objet historique, fut lui aussi intégré à la culture populaire. Harriet Beecher Stowe, touchée par le récit de l’évasion et par la figure des Edmonson, s’en inspira pour son roman Uncle Tom’s Cabin. Publié en 1852, il devint un best-seller fulgurant. Si les personnages ne reproduisent pas fidèlement ceux de l’incident, le thème du danger d’être « vendu au Sud » et celui du désespoir face à l’injustice légale s’y retrouvent. Stowe, qui avait assisté à une levée de fonds pour les Edmonson à Brooklyn, leur rendit ainsi un hommage voilé, mais inestimable.

Malgré cela, pendant plus d’un siècle, l’incident du Pearl fut largement absent des manuels scolaires. Ni les livres d’histoire standardisés, ni les musées majeurs ne lui accordaient la place qu’il méritait. Ce n’est qu’à la fin du XXe siècle que l’histoire resurgit, sous l’effet conjugué de l’historiographie afro-américaine, du militantisme patrimonial et de la redécouverte des archives judiciaires de D.C.

Dans les années 2000, plusieurs ouvrages académiques vinrent combler le silence. Escape on the Pearl de Mary Kay Ricks, publié en 2007, offrait une reconstitution vivante et documentée, basée sur les archives judiciaires, les récits oraux et les documents familiaux. Josephine Pacheco, historienne de l’Université du Maryland, proposa de son côté une lecture plus juridique, mais tout aussi essentielle, dans The Pearl: A Failed Slave Escape on the Potomac.

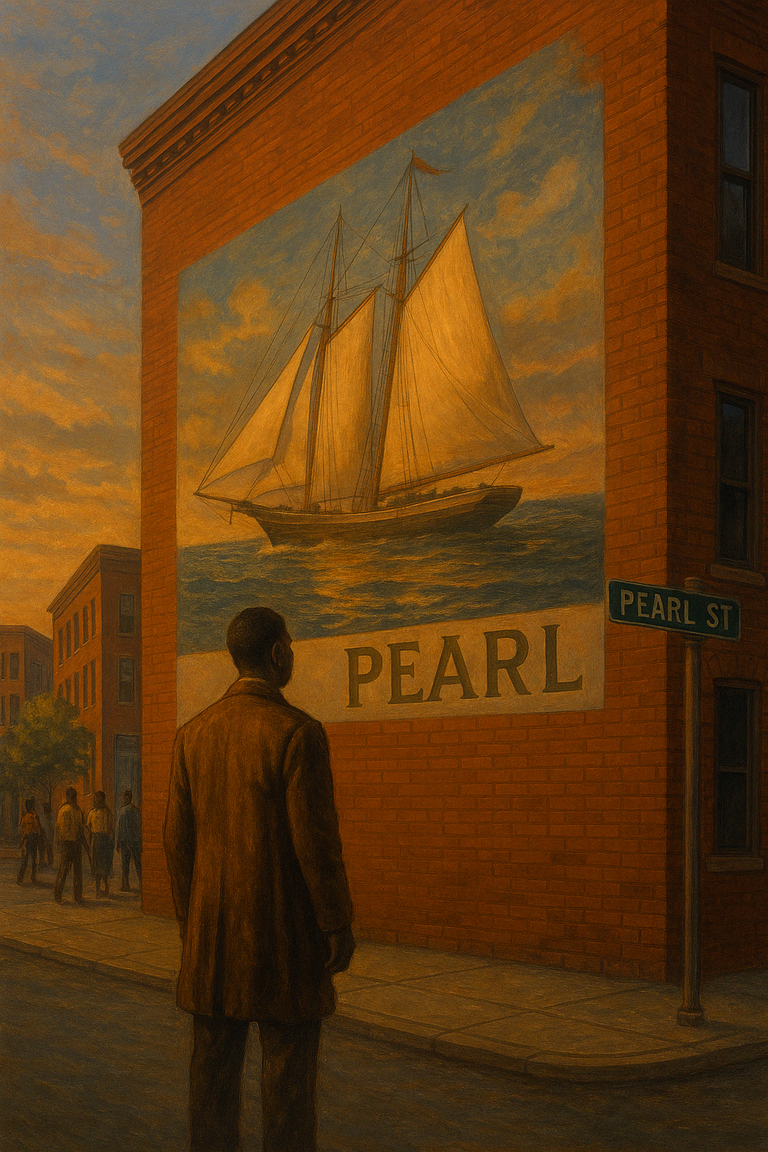

Cette redécouverte ne resta pas confinée au monde universitaire. En 2017, dans le cadre de la réhabilitation du front de mer de Washington, une rue fut baptisée Pearl Street. Le choix n’était pas symbolique seulement — il était politique. Dans une capitale encore travaillée par les fantômes de son passé, cette rue devenait un rappel quotidien que la liberté avait aussi emprunté la voie des eaux.

Dans les arts visuels, la mémoire du Pearl ressurgit aussi. Des expositions photographiques, des films documentaires, des fresques communautaires virent le jour. L’artiste Sonya Clark incorpora des références au Pearl dans ses tissages sur l’esclavage et la liberté. Des pièces de théâtre furent montées à Baltimore, à D.C., à Philadelphie — là où le navire aurait dû accoster. Partout, la goélette devenait un symbole. Non pas de l’échec, mais de l’audace.

Aujourd’hui, l’histoire du Pearl est enseignée dans certaines universités afro-américaines comme un exemple paradigmatique de résistance collective. Elle figure dans les programmes éducatifs du National Museum of African American History and Culture. Et elle revient, encore, dans les discours militants sur les réparations, les commémorations de Juneteenth, et les débats sur la mémoire urbaine.

La goélette Pearl n’a peut-être jamais atteint le New Jersey. Mais son sillage continue de remuer les eaux de l’histoire américaine.

Partie V : Ce que The Pearl dit encore de l’Amérique

Il y a des histoires qu’on découvre tard. Non pas parce qu’elles ont été perdues, mais parce qu’on les a volontairement tues. L’incident du Pearl fait partie de ces récits gênants, que la grande narration nationale a longtemps relégués aux marges de ses livres dorés. Non parce qu’il fut insignifiant, mais précisément parce qu’il révélait l’inacceptable.

Qu’est-ce que The Pearl disait en 1848, et que continue-t-il de dire aujourd’hui ?

Il disait, d’abord, que les esclaves n’étaient pas passifs. Que l’histoire officielle mentait. Qu’au-delà des récits de soumission, il existait des formes de résistance organisées, stratégiques, communautaires. Que les esclaves fuyaient non pas parce qu’ils « manquaient d’adaptation », comme on l’osait encore dans certaines publications du XIXe siècle, mais parce qu’ils étaient des êtres conscients, pensants, animés d’une volonté propre. Le Pearl, c’était une manifestation collective de cette volonté.

Il disait aussi que le Nord et le Sud, souvent opposés dans les manuels comme deux blocs irréconciliables, étaient bien plus poreux. Des hommes blancs du Nord aidèrent à l’évasion ; des traîtres noirs du Sud la trahirent. Rien n’était simple. Rien ne l’est jamais. C’est dans cette complexité, dans cette humanité contradictoire, que réside toute la force de ce récit.

Il révélait, plus encore, la manière dont la loi servait l’injustice. Que des hommes aient été condamnés pour avoir aidé d’autres êtres humains à se libérer — ce simple fait suffit à renverser la fable du droit neutre. L’incident du Pearl, c’est aussi cela : une bataille contre les institutions mêmes de la République, quand celles-ci se faisaient les outils de la servitude.

Et puis, The Pearl disait quelque chose sur la mémoire. Pendant plus d’un siècle, il fut ignoré, effacé. Pourtant, ses vagues n’ont cessé de revenir. Dans les luttes pour les droits civiques, dans les discours de Martin Luther King, dans les cris des enfants de Ferguson, Baltimore, Minneapolis… Le Pearl revient, sous d’autres formes. Il parle de migration, de rêve avorté, de promesse trahie. Il parle de frontières, d’eau, de fuite.

Dans l’Amérique de 2025, traversée de nouvelles fractures sociales, le Pearl prend une résonance singulière. À l’heure où l’histoire afro-américaine est à nouveau attaquée, censurée, niée dans certains États, l’évasion du Pearl devient plus qu’un fait historique. Elle devient un acte de mémoire.

Une mémoire que certains veulent enterrer sous des lois, des silences ou des statues ; mais qui, comme les fugitifs de cette nuit d’avril, revient toujours par les eaux.

Elle revient dans le nom d’une rue à D.C., dans un livre oublié redécouvert en bibliothèque, dans une pièce de théâtre jouée dans une école de quartier, dans une fresque urbaine qui trace la silhouette d’une goélette sur un mur en béton.

Elle revient surtout comme un rappel. Que la liberté ne s’offre pas. Qu’elle se conquiert. À la rame, à la voile, à la voix.

Et que parfois, même quand elle échoue, elle laisse derrière elle un sillage si puissant qu’il change le cours des fleuves.

Notes et références

- Mary Kay Ricks, Escape on the Pearl: The Heroic Bid for Freedom on the Underground Railroad, New York, William Morrow, 2007. — Récit détaillé et accessible sur l’organisation, la capture et la postérité de l’évasion.

- Josephine F. Pacheco, The Pearl: A Failed Slave Escape on the Potomac, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2005. — Analyse juridique et politique, fondée sur les archives du District of Columbia.

- Daniel Drayton, Personal Memoir of Daniel Drayton: For Four Years and Four Months a Prisoner (For Charity’s Sake) in Washington Jail, Boston, B. Marsh, 1853. — Témoignage direct du capitaine du Pearl, écrit peu après sa libération.

- John H. Paynter, “The Fugitives of the Pearl”, The Journal of Negro History, vol. 1, no 3, juillet 1916, p. 1–22. — Récit à la fois historique et familial par un descendant des Edmonson.

- Paul Jennings, A Colored Man’s Reminiscences of James Madison, Boston, 1865. — Souvenirs d’un ancien esclave de la Maison-Blanche, révélant son implication dans l’incident.

- Harriet Beecher Stowe, Uncle Tom’s Cabin, Boston, John P. Jewett & Co., 1852 ; rééd. Garden City, Doubleday, 1960. — Roman influencé en partie par le destin des sœurs Edmonson.

- Chris Myers Asch & George Derek Musgrove, Chocolate City: A History of Race and Democracy in the Nation’s Capital, Chapel Hill, UNC Press, 2017. — Histoire sociale et politique de Washington D.C., incluant le rôle du Pearl.

- David L. Lewis, District of Columbia: A Bicentennial History, New York, W. W. Norton, 1976. — Analyse du contexte législatif du Compromis de 1850 et de ses conséquences locales.

- Archives nationales américaines (NARA), “Appraisal of the Estate of Robert Armistead, 1832”, fonds RG21. — Document original listant la famille Bell parmi les esclaves.

- National Museum of African American History and Culture, The Pearl Incident Educational Resource Pack, Washington D.C., 2019. — Matériel pédagogique récent et synthétique.