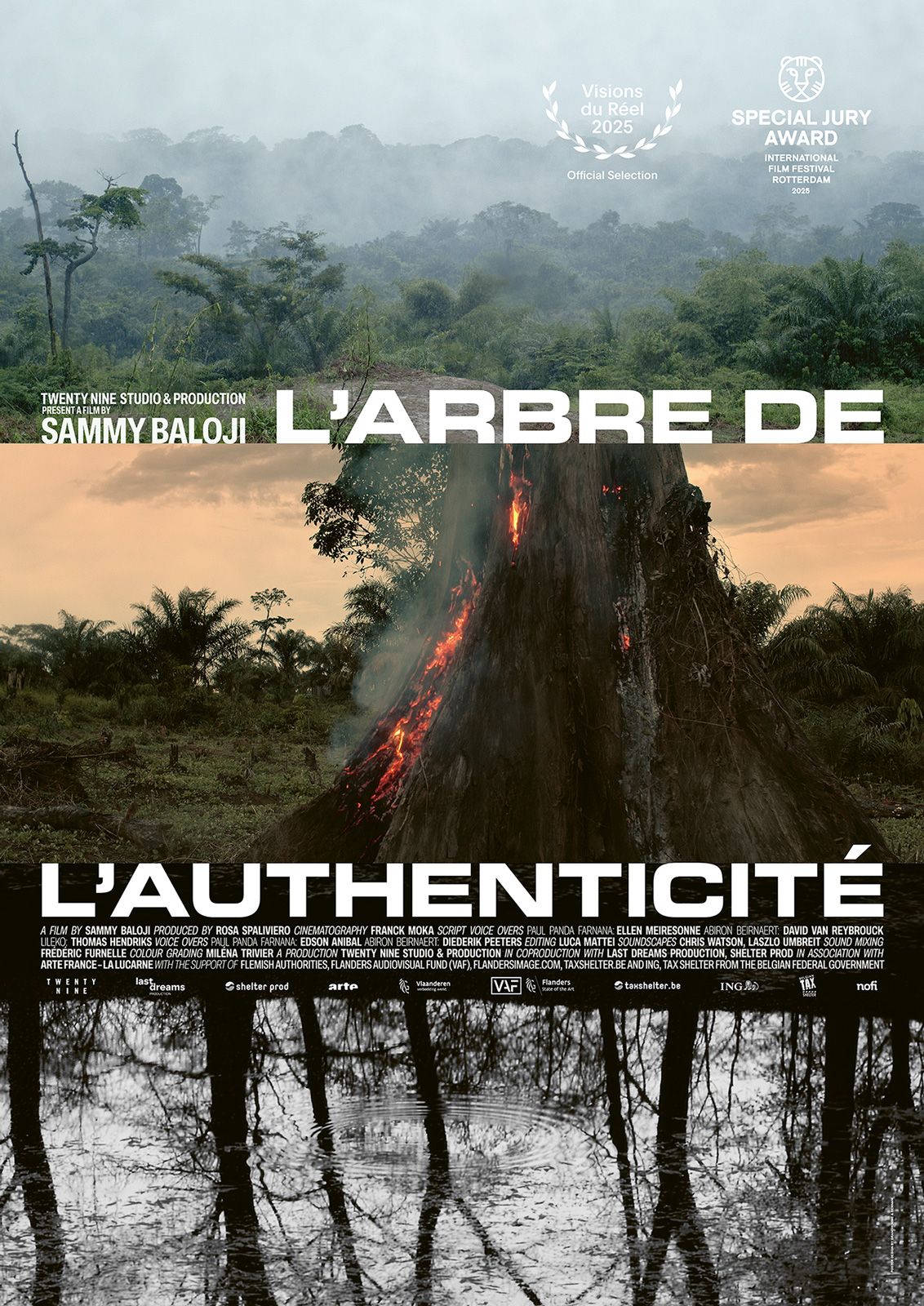

Projection nationale et succès populaire pour L’Arbre de l’Authenticité de Sammy Baloji, une œuvre majeure sur la mémoire postcoloniale congolaise.

Quand l’arbre tombe, la forêt se souvient…

Dans l’univers feutré des festivals, il arrive parfois qu’un film jaillisse avec la force tranquille d’un arbre séculaire. L’Arbre de l’authenticité, premier long-métrage documentaire de Sammy Baloji, est de ceux-là. Lauréat du Prix spécial du jury au Festival international du film de Rotterdam 2025, ce film est bien plus qu’une œuvre cinématographique : c’est une déflagration visuelle, une méditation politique, une élégie écologique et un manifeste poétique.

C’est un moment que nous ne pouvions pas laisser passer sans un hommage appuyé. Chez NOFI, nous voulons saluer l’audace, la puissance et l’intelligence de ce film, qui marque un tournant dans la manière dont les cinéastes africains et afrodescendants racontent leur histoire — et surtout, l’héritage de ce qui ne passe pas.

Une forêt de fantômes et de données

Nous sommes au cœur de la forêt équatoriale congolaise, à Yangambi, ancienne station de recherche sur l’agriculture tropicale, vestige de la présence belge. Ce lieu oublié du monde est pourtant un site clef de l’histoire coloniale — et peut-être, de notre avenir écologique. Là, entre les troncs silencieux et les architectures en ruine, L’Arbre de l’authenticité déroule un récit à la fois intime et global.

À travers les voix croisées de Paul Panda Farnana — intellectuel et botaniste congolais pionnier — et Abiron Beirnaert, scientifique belge du XXe siècle, le film recompose un passé fragmenté, souvent nié, et en tire les leçons pour aujourd’hui. Ici, la forêt n’est pas seulement décor : elle est personnage, témoin et symbole.

Un film-essai d’une rare beauté formelle

Baloji signe un film-essai, dans la lignée de Chris Marker ou de Pasolini — dont il adapte d’ailleurs un scénario pour son prochain film de fiction. Le montage ciselé de Luca Mattei, les nappes sonores de Chris Watson, la photo immersive de Franck Moka, font de L’Arbre de l’authenticité une œuvre sensorielle. On ne la regarde pas : on l’habite, comme un lieu sacré, une terre hantée, un sanctuaire de vérité.

« C’est un geste à la fois d’une grande beauté, mais aussi profondément politique », dira à juste titre Le Polyester. Une forme qui refuse le didactisme frontal, au profit d’un murmure insistant, obsédant : et si l’écocide du Congo colonial annonçait l’effondrement planétaire ?

Une écologie décoloniale

Il faut ici saluer l’intelligence politique du propos de Sammy Baloji. Loin de toute victimisation ou simplification, L’Arbre de l’authenticité met en évidence une vérité historique que trop peu de récits occidentaux osent nommer : la colonisation fut aussi un désastre écologique.

En pillant le sol, en exploitant les ressources sans fin, en transformant la biodiversité en donnée chiffrée, l’empire colonial a préparé l’actuelle crise climatique. Yangambi, avec ses stations d’observation météorologique, devient dans le film un point nodal de l’Anthropocène — ce moment où l’humanité, via ses élites industrielles, bouleverse l’équilibre planétaire.

Là où tant de documentaires se contentent de dénoncer, Baloji interroge, confronte, trouble. Il nous invite à réfléchir aux responsabilités croisées : celle des nations colonisatrices, bien sûr, mais aussi celle des sociétés postcoloniales, confrontées à la tentation du déni ou de l’oubli.

Une œuvre qui parle à l’Afrique et au monde

Né à Lubumbashi en 1978, Sammy Baloji n’est pas un inconnu pour celles et ceux qui suivent la scène artistique panafricaine. Photographe de talent, artiste visuel salué (17e au Power 100 d’ArtReview), il avait déjà co-réalisé en 2020 Rumba Rules, présenté à l’IDFA.

Avec L’Arbre de l’authenticité, il franchit un cap : il n’illustre plus seulement l’histoire — il la réécrit, la relit, la revisite. Et surtout, il la rend visible pour un public global. Coproduit par ARTE France, Last Dreams Production et Twenty Nine Studio, le film a été diffusé dans les plus grands festivals documentaires : DOXA, Visions du réel, DOK.fest München, Hot Docs…

Un film belgo-congolais-français qui parle un langage transcontinental, sans jamais trahir ses racines ni son exigence artistique.

Félicitations, Sammy Baloji !

NOFI félicite chaleureusement Sammy Baloji et toute l’équipe artistique de L’Arbre de l’authenticité. Ce film est un jalon majeur dans l’histoire du cinéma afro-européen contemporain, une œuvre qui donne voix aux silences, qui redonne corps à l’archive, qui pousse à penser.

Le titre même du film, L’Arbre de l’authenticité, est un clin d’œil — peut-être ironique — à la politique du « retour à l’authenticité » initiée par Mobutu. Mais chez Baloji, l’authenticité ne se décrète pas : elle se cherche, elle s’écoute, elle se cultive, comme une terre, un arbre, une mémoire.

Ce que dit cette réussite du cinéma africain aujourd’hui

En 2025, les films africains ne cherchent plus à « prouver » leur légitimité : ils prennent leur place, avec assurance, singularité et ambition. L’Arbre de l’authenticité est à la fois un aboutissement et un commencement.

À l’heure où les plateformes se ruent sur les contenus formatés, où les festivals valorisent trop souvent la forme au détriment du fond, ce film démontre que l’on peut être radical, poétique, politique et puissant, sans céder aux modes ni aux compromis.

Sammy Baloji pose une question au monde entier : que faisons-nous de notre passé ? Que faisons-nous de nos forêts, de nos scientifiques oubliés, de nos voix étouffées ? Et surtout, quelle terre voulons-nous laisser aux générations futures ?

Un film à voir, à diffuser, à débattre

L’Arbre de l’authenticité est un film qui mérite d’être vu en salles, projeté dans les universités, montré dans les centres culturels, enseigné dans les écoles. Il est un outil d’éducation populaire, un poème politique, une archive vivante.

Et si vous êtes de celles et ceux qui pensent que le cinéma peut changer le monde — alors ne manquez pas ce film.

À suivre : À partir du 14 mai 2025, une exposition dédiée à Sammy Baloji au Musée de la Musique (Paris)

NOFI est fier d’accompagner cette œuvre qui fait dialoguer Afrique, Europe et écologie, sans jamais trahir la complexité du réel.

Félicitations Sammy. Et merci pour l’arbre.