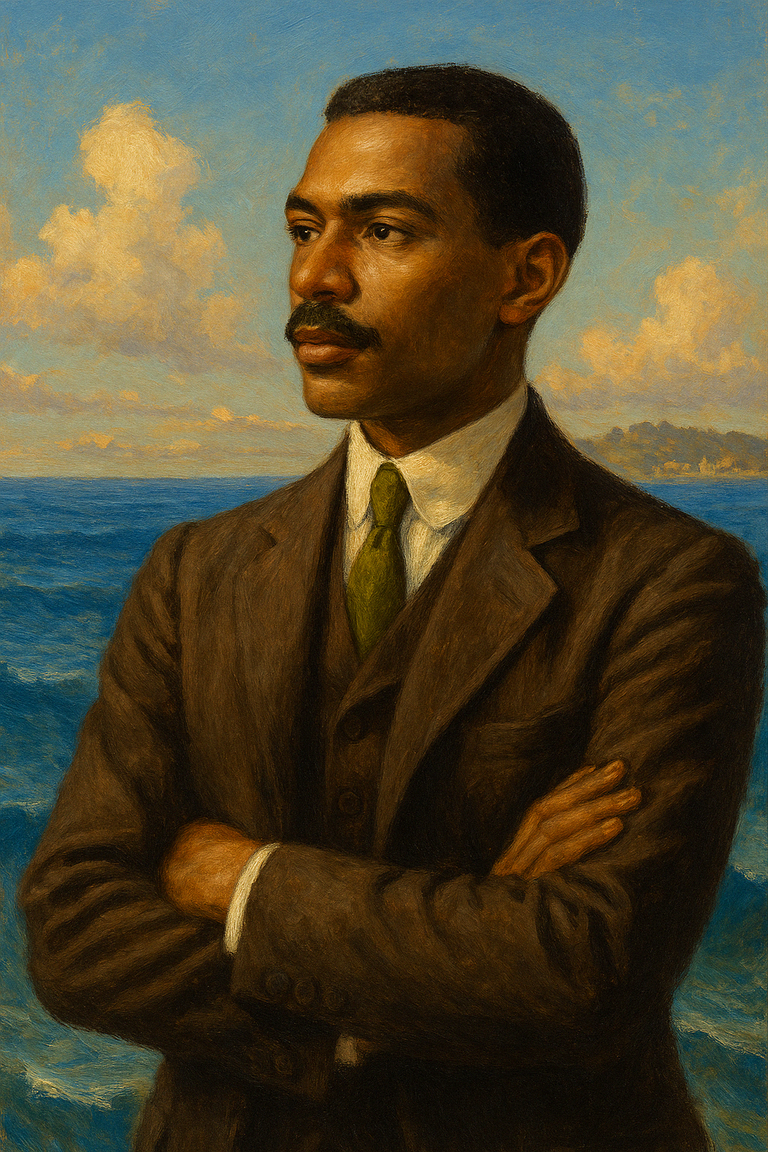

Il était ingénieur, haïtien, père de famille, et le seul passager noir connu du Titanic. Le 15 avril 1912, Joseph Laroche disparaît dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord, après avoir sauvé sa femme et ses filles. Pourtant, son nom fut effacé des récits officiels. Dans cette enquête narrative en cinq actes, nofi.media redonne vie à une figure oubliée — de Cap-Haïtien à Paris, du racisme feutré à l’héroïsme silencieux. Une traversée poignante entre mémoire, histoire coloniale, et oubli stratégique.

Ils ont effacé son nom. Voici pourquoi nous devons le prononcer.

Le Titanic. En quatre syllabes, l’imaginaire collectif convoque un mythe : celui d’une société confiante, belle et déchue. On y voit des robes de soie, des orchestres héroïques, des millionnaires anglais — rarement, presque jamais, un homme noir.

Et pourtant.

Joseph Philippe Lemercier Laroche fut ce passager. Haïtien. Ingénieur. Époux d’une Française. Père de deux enfants. Le seul homme noir documenté à bord du Titanic. Son nom, son histoire, son sacrifice ont longtemps été gommés du récit officiel. Par gêne ? Par racisme ? Par oubli stratégique ? Sans doute un peu des trois.

À l’heure où les voix invisibles cherchent leur juste place dans les mémoires collectives, nofi.media vous propose une traversée narrative et historique dans la vie, la mort, et l’héritage oublié de Joseph Laroche. Un récit en cinq mouvements — à la manière d’un oratorio pour les oubliés —, qui mêle archives, mémoire familiale, histoire coloniale et résistances silencieuses.

Cette fresque humaine vous emmène de Cap-Haïtien à Paris, de Cherbourg à l’Atlantique, du silence à la mémoire retrouvée.

Parce que certains naufrages ne finissent jamais, tant que les noms n’ont pas été prononcés.

L’enfant du Cap et les promesses de la République

Au commencement, il y a la mer. Bleue, chaude, ouverte sur tous les possibles. Joseph Philippe Lemercier Laroche naît à Cap-Haïtien en 1886, sur cette côte nord d’Haïti où l’histoire du monde noir s’écrit dans la lumière et dans la cendre. Son nom évoque déjà une tension : une double appartenance, un entrelacement d’idéaux républicains et de cicatrices coloniales.

Son grand-père fut, dit-on, le « boitier » du roi Henri Christophe, monarque noir autoproclamé d’Haïti après la révolution. La légende familiale veut que ce serviteur ait tenu les portes du palais de Sans-Souci avec fierté, dans une époque où l’ombre de Toussaint Louverture guidait encore les gestes des vivants. La mère de Joseph, une commerçante influente, gérait un petit empire de négoce (café, cacao, coton) rachetant la production des paysans haïtiens pour la revendre aux exportateurs européens. Elle était indépendante, cultivée, et surtout ambitieuse pour son fils. En 1901, à quinze ans, elle l’envoie en France. Cap vers le savoir. Cap vers la République.

La France du tournant du siècle se veut encore civilisatrice. On y enseigne le latin, la géométrie, la philosophie des Lumières, sans trop interroger la couleur de peau du moins, pas officiellement. Joseph atterrit à Beauvais, décroche son baccalauréat, puis un diplôme d’ingénieur. Ce n’est pas un petit exploit. Dans un pays où les hommes noirs sont encore rares dans les couloirs universitaires, il réussit par le travail, la discrétion, la discipline. On le remarque. Mais on l’invite peu.

Il intègre par la suite les services techniques du métro parisien, cette gigantesque ruche souterraine qui transforme la capitale. Selon le journaliste Serge Bilé, Joseph aurait participé à la construction de la ligne reliant la Porte de la Chapelle à la Porte de Versailles. Il trace des voies, il bâtit des tunnels. Pourtant, malgré les compétences et les diplômes, une barrière invisible se dresse : la couleur. Dans les salons où se distribuent les promotions, on lui refuse l’entrée. Dans les conseils d’administration, son nom reste sur le pas de la porte.

Mais ce n’est pas un homme amer. C’est un homme amoureux. En 1908, il rencontre Juliette Lafargue, une jeune Française issue d’une famille modeste. Ils se marient, sans tapage. Ils s’aiment, profondément. Ensemble, ils auront deux filles : Simonne et Louise. La petite famille s’installe à Villejuif, en banlieue parisienne. Joseph, malgré les vexations, persiste. Il rêve d’un avenir stable, d’un poste digne de ses études. Mais la France républicaine se montre ingrate.

Alors, lentement, l’idée du retour mûrit. Haïti, sa terre natale, devient une promesse. D’autant plus que son oncle par alliance, Cincinnatus Leconte, vient d’être élu président de la République. Là-bas, il sera reconnu. Il pourra élever ses filles sans avoir à leur expliquer pourquoi leur père reste bloqué aux marges.

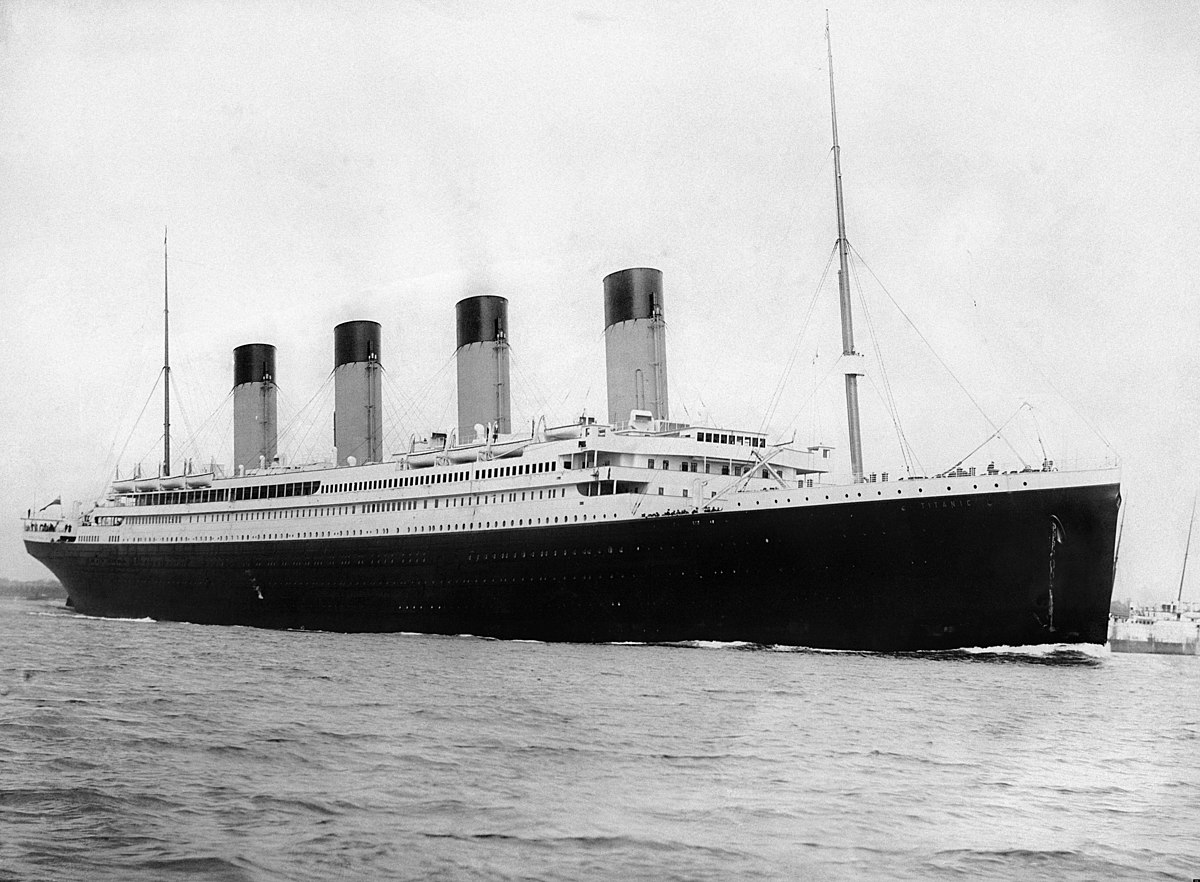

C’est cette décision de retour qui mènera Joseph Laroche, Juliette et leurs enfants à embarquer sur un paquebot flambant neuf : le RMS Titanic.

Le départ, le Titanic et la ligne de faille

Le printemps 1912 s’annonce comme un basculement. La famille Laroche prépare son départ pour Haïti avec méthode et espoir. Les valises sont prêtes, les passeports signés, les lettres de recommandation soigneusement pliées. Joseph, méthodique, a d’abord réservé des billets en première classe sur le paquebot France de la Compagnie Générale Transatlantique. Un symbole d’ascension sociale, un choix logique pour un homme de sa condition. Mais la France n’a pas fini de le rappeler à sa place.

Lorsqu’il apprend que ses deux filles ne seront pas autorisées à manger dans la même salle que leurs parents, il comprend que le luxe n’achète ni le respect ni la dignité. C’est une offense de trop. Il annule. Cherche une alternative. Et c’est ainsi que le nom Titanic entre dans sa vie.

La White Star Line, compagnie britannique, vend encore des billets pour le voyage inaugural de son paquebot géant. Un navire moderne, réputé invincible, équipé des dernières innovations technologiques. Une cathédrale d’acier posée sur l’eau. Joseph et Juliette achètent quatre billets en deuxième classe. Suffisamment chers pour garantir un confort respectable. Pas trop ostentatoires. Le Titanic accepte les enfants à table. Cela suffit.

Le 10 avril 1912, les Laroche montent à bord depuis Cherbourg. Simonne et Louise sont excitées. Juliette est enceinte de leur troisième enfant. Joseph, lui, reste silencieux. Il sait que ce navire n’est qu’une transition. Que la terre promise, c’est Port-au-Prince. Que là-bas, il recommencera. Un poste l’attend peut-être, dans les travaux publics, ou à l’École nationale d’ingénierie. La République noire a ses promesses. Et Joseph, en fils du Cap-Haïtien, veut y croire.

À bord, les Laroche détonnent. Pas par le bruit. Par la seule évidence de leur présence. Joseph est, selon les recherches croisées de l’Encyclopedia Titanica et du journaliste Serge Bilé, le seul passager noir du Titanic. Un détail lourd de sens. Il ne subit pas de violence ouverte. Mais il sent les regards. Curieux. Gênés. Parfois condescendants. La blancheur du paquebot ne se limite pas aux nappes des restaurants.

Le Titanic, pourtant, n’est pas qu’une prison sociale. C’est aussi une ruche humaine. À bord, des émigrants italiens rêvent d’usines américaines. Des paysans irlandais fuient la famine. Des aristocrates anglais fêtent la modernité. Et dans ce microcosme flottant, chacun projette une version du futur.

Les Laroche se fondent dans la deuxième classe. Ils mangent, dorment, promènent les filles sur le pont. Juliette commence à ressentir les premiers mouvements du bébé. Joseph écrit à sa mère. Il ne dit rien du racisme. Il parle d’avenir.

Mais ce que nul ne voit, c’est la faille. Non pas celle dans la coque. Celle dans le récit. Le Titanic est un monde bâti sur la certitude. L’idée que la technique vaincra la nature. Que la hiérarchie sociale est immuable. Que le progrès est linéaire. Mais en son sein, il emporte aussi les contradictions d’un siècle naissant : des riches dansants sur un navire qu’ils croient éternel, pendant que des familles entières, entassées en troisième classe, rêvent d’Amérique.

Et au milieu de tout cela, Joseph Laroche, homme noir, ingénieur, mari, père, passager de l’histoire.

Le naufrage, le sacrifice et l’effacement

La nuit du 14 au 15 avril 1912 commence dans un calme glaçant. L’Atlantique est d’une immobilité sinistre. Le ciel est clair. Trop clair. Aucun nuage. Aucune lune. Juste un océan d’obscurité tacheté d’étoiles. Le Titanic fend la mer à 22 nœuds. Confiant. Imprudent.

À bord, la famille Laroche dort, ou essaie. Juliette, enceinte, sent l’agitation de la mer plus que d’ordinaire. Simonne et Louise dorment paisiblement, bercées par le roulis métallique du paquebot. Joseph, lui, s’est peut-être levé. Peut-être est-il resté éveillé, préoccupé. Ce que l’on sait, c’est qu’à 23 h 40, le Titanic heurte un iceberg au large de Terre-Neuve. Une collision brève, mais fatale.

L’eau s’engouffre dans les compartiments avant. Les passagers ne comprennent pas d’abord. Puis les ordres fusent. Les gilets. Les couloirs. Les canots. Dans cette cacophonie, les classes sociales reprennent leurs droits. Les passagers de première sont réveillés avec précaution. Ceux de troisième, laissés à eux-mêmes. Ceux de deuxième oscillent entre confusion et panique.

Joseph comprend très vite. Il serre Juliette. Il prend Simonne dans les bras. Réveille Louise. Les conduit jusqu’aux ponts supérieurs. Il ne discute pas. Il sait déjà que sa place n’est pas là où vont ses filles.

Car à cette époque, le principe est clair : « les femmes et les enfants d’abord« . Pas par humanisme. Par utilité sociale. Un homme noir, même ingénieur, même père, n’entre pas dans le canot. Il fait embarquer Juliette, Simonne, Louise. Puis il reste.

Un témoin affirmera plus tard que Joseph avait le visage calme. Qu’il ne criait pas. Qu’il n’a pas tenté de forcer le passage. Il savait. Comme si la mer, après l’avoir porté depuis le Cap, revenait réclamer sa dette.

Lorsque le Titanic se brise en deux, peu après 2 h 15, Joseph Laroche est toujours à bord. Peut-être sur le pont. Peut-être dans les entrailles du paquebot. Son corps ne sera jamais retrouvé. Ni ses papiers. Ni son histoire.

Le RMS Carpathia recueille les survivants à l’aube. Juliette est silencieuse. Elle serre ses filles. Elle serre son ventre. Elle serre son deuil.

Arrivée à New York, elle refuse de poursuivre vers Haïti. Elle rentre en France. Plus tard, elle donnera naissance à un fils. Elle l’appellera Joseph. En hommage. En rappel.

La White Star Line, propriétaire du Titanic, lui versera une indemnité : 150 000 anciens francs. De quoi ouvrir une teinturerie. De quoi survivre. Pas de quoi oublier.

Et dans les récits officiels du naufrage, Joseph Laroche disparaît.

Pas par accident.

Par nécessité.

L’oubli organisé, la redécouverte et la mémoire réactivée

Joseph Laroche meurt englouti non seulement par l’océan, mais par l’Histoire.

Quand les premiers articles paraissent après le naufrage, son nom est rarement mentionné. Pas un mot dans The New York Times, pas une ligne dans les premiers mémoriaux érigés en hommage aux victimes. Il faut lire entre les lignes, dans les registres des passagers de deuxième classe, pour retrouver sa trace. Un nom francophone, glissé entre deux familles anglaises. Pas de photographie. Pas de corps. Pas de deuil public.

Ce silence n’est pas une négligence. Il est stratégique.

Le Titanic est devenu, dès 1912, une tragédie blanche. Une métaphore de la vanité industrielle occidentale. Une épopée tragique de millionnaires anglais, de héros européens, de femmes en robes longues et d’orchestres stoïques. L’Occident s’est construit un mythe, et dans ce mythe, un homme noir ne cadrait pas.

On a gardé les portraits d’Isidor Straus, de Thomas Andrews, de Benjamin Guggenheim. Mais Joseph Laroche ? Effacé. Gênant. Anachronique. Inconfortable.

Pendant des décennies, même les études académiques sur le Titanic passèrent son nom sous silence. Les historiens mainstream s’attardaient sur les erreurs du capitaine Smith, les failles des cloisons étanches, les histoires d’amour tragiques des couples aristocrates. La présence d’un Haïtien francophone ? Anomalie vite contournée.

Et pourtant, il restait des témoins.

Juliette Laroche, veuve discrète, éleva seule ses enfants à Villejuif. Elle ne fit jamais campagne. Elle ne publia pas de mémoire. Mais elle raconta. À Louise, à Simonne, à Joseph Jr. Et Louise, justement, garda le feu. Jusqu’à sa mort, en 1998, elle témoigna. Dans des écoles, dans des réunions familiales, devant les journalistes parfois. Elle disait :

« Oui, mon père était à bord. Oui, c’était un homme de science. Et oui, il a été oublié parce qu’il était noir. »

C’est cette voix, et quelques autres, qui finirent par percer l’omerta.

À partir des années 1990, des journalistes comme Serge Bilé, des chercheurs indépendants et des plateformes communautaires commencèrent à exhumer l’histoire de Joseph Laroche. On fouilla les archives maritimes, on reconstitua l’arbre généalogique. On retrouva la correspondance de Juliette. On remonta le fil.

En 2004, le documentaire Le seul passager noir du Titanic, diffusé sur France Ô, fit l’effet d’un électrochoc dans les Caraïbes et dans la diaspora haïtienne. En 2019, le livre de Serge Bilé, au même titre, renforça encore la visibilité de cette figure méconnue.

Dans la foulée, les musées et les institutions mémorielles durent s’ajuster. L’Encyclopedia Titanica, longtemps silencieuse, intégra une notice complète sur Joseph Laroche. Des expositions temporaires à Liverpool, à Halifax, à Paris, évoquèrent enfin son nom. Certains guides touristiques du Titanic Museum de Belfast le mentionnent désormais. Mais l’oubli a laissé des traces.

Il aura fallu plus d’un siècle pour que l’histoire de Joseph Laroche réintègre le récit du Titanic. Cent ans pour reconnaître que ce paquebot prétendument universel avait aussi un passager haïtien, noir, francophone, ingénieur, père, époux.

Héritage, transmission et les leçons pour le XXIe siècle

Il y a des histoires qu’on ne raconte pas parce qu’elles dérangent. Et puis il y a celles qu’on finit par transmettre malgré tout—dans les interstices, dans les silences, dans les photographies fanées au fond d’un tiroir. Celle de Joseph Laroche appartient à cette seconde catégorie. Une histoire rescapée de l’oubli par l’entêtement de quelques voix, par l’insistance douce de la mémoire familiale, par une relecture du monde sous d’autres angles.

Aujourd’hui, en 2025, que peut nous dire Joseph Laroche ?

D’abord, il est une mise en garde. Une preuve vivante que l’ascension sociale ne protège pas du racisme. Joseph parlait français, était diplômé, marié, père de famille. Il avait l’accent de la République, les habits de l’intégration, la posture de la respectabilité. Mais dans les salons parisiens, il restait « le nègre diplômé ». Et sur le Titanic, il devint invisible dès qu’il mourut.

Il est aussi un symbole de résilience silencieuse. Il n’a pas laissé de lettre testamentaire. Pas de grandes phrases. Pas de manifeste. Mais dans l’acte de faire monter Juliette, Simonne et Louise dans ce canot, il lègue quelque chose de plus grand qu’un texte. Il lègue un exemple. Celui d’un homme qui, dans l’instant le plus terrifiant de sa vie, a choisi l’amour plutôt que la peur.

En ce sens, Joseph Laroche n’est pas un héros romantique. C’est un héros réel. Humain. Dense. Et cela le rend d’autant plus précieux.

Il est enfin un miroir pour notre époque. Dans un monde où les migrations restent périlleuses, où les naufrages continuent de tuer aux frontières de l’Europe et des États-Unis, son histoire résonne. Il n’a pas fui la misère. Il a fui l’humiliation. Il n’a pas fui l’injustice judiciaire. Il a fui l’injustice quotidienne, sociale, invisible. Il a fui pour offrir mieux à ses enfants. Il était, en somme, un homme de notre temps.

À Villejuif, aujourd’hui encore, certains anciens se souviennent de la teinturerie tenue par Juliette Laroche. À Port-au-Prince, des historiens revendiquent son nom comme une part de l’histoire nationale. Sur les forums afro-descendants, son visage circule en ligne, porté par une nouvelle génération avide de récits oubliés.

Mais son nom ne figure toujours pas parmi les plus cités dans les commémorations officielles du Titanic. Il n’est pas enseigné dans la plupart des écoles de France. Il reste, pour beaucoup, un secret trop discret.

Et c’est peut-être à nous, maintenant, de le dire.

De rappeler que la modernité européenne s’est construite sur des silences. Que le progrès technique ne vaut rien sans progrès moral. Que les noms qu’on efface disent souvent plus long que ceux qu’on célèbre.

Joseph Laroche ne voulait pas devenir une figure historique. Il voulait juste vivre en paix, élever ses enfants, construire des ponts et des métros.

Mais parce qu’on l’a oublié, il nous force aujourd’hui à nous souvenir.

Notes et références

- Serge Bilé, Le seul passager noir du Titanic, Paris, Cercle Média, 2019. — Ouvrage de référence sur la vie de Joseph Laroche, fondé sur des archives familiales et des enquêtes journalistiques.

- Rosny Ladouceur, « Joseph Laroche, Haïtien, le seul passager noir du Titanic », Loop Haiti, 20 février 2019. — Article de synthèse publié sur un média haïtien, accessible en ligne.

- Eline Erzilbengoa et Haron Tanzit, « Oise : le seul passager noir du Titanic était étudiant à Beauvais », France 3 Régions, 24 septembre 2019. — Reportage contextualisant la formation de Joseph Laroche en France.

- Jimmy Hautecloche, « Le destin tragique d’un ancien étudiant beauvaisien, seul passager noir sur le Titanic », L’Observateur de Beauvais, 2 mai 2019. — Témoignage régional sur les origines françaises du parcours de Laroche.

- Odile Morin, « Serge Bilé nous révèle l’histoire méconnue de l’Haïtien Joseph Laroche », France Info, 24 septembre 2019. — Entretien avec l’auteur sur les enjeux mémoriels liés à Laroche.

- Encyclopedia Titanica, notice « Joseph Philippe Lemercier Laroche » [en ligne], accessible sur www.encyclopedia-titanica.org. — Base de données spécialisée sur les passagers du Titanic.

- The York Historian, « Titanic’s Only Black Passenger: The Story of Joseph Laroche », 28 novembre 2024 [en ligne]. — Analyse historique récente contextualisant Laroche dans les enjeux raciaux transatlantiques.

- Court Theatre, « The Story of Joseph Laroche, The Only Black Man on RMS Titanic » [en ligne]. — Relecture culturelle de la figure de Laroche à travers la scène contemporaine.

- Archives personnelles de la famille Laroche, témoignages de Louise Laroche (1909–1998), notamment lors des expositions commémoratives de 1996 à Paris. — Sources orales ayant permis la redécouverte du parcours de Joseph.

- Wikipédia, article « Joseph Laroche », dernière mise à jour le 30 novembre 2024. — Synthèse encyclopédique vérifiée à partir de sources secondaires.