Le 17 avril 1825, la France imposait à Haïti une dette colossale en échange de la reconnaissance de son indépendance. Une ordonnance signée sous menace militaire, par un roi nostalgique de l’esclavage. Cette rançon, payée pendant plus d’un siècle, a enchaîné économiquement la première république noire du monde. Voici l’histoire effacée d’une liberté facturée, et les enjeux brûlants d’une réparation encore attendue.

Haïti : naissance d’une nation par le feu

Haïti ne s’est pas contentée de proclamer son indépendance. Elle l’a conquise au prix du feu, du sang, et d’une guerre révolutionnaire comme le monde n’en avait jamais vue.

Dans les dernières années du XVIIIe siècle, la colonie de Saint-Domingue était une anomalie prospère. Elle produisait la moitié du café mondial, 40 % du sucre consommé en Europe. Mais cette richesse reposait sur l’un des régimes les plus brutaux de l’esclavage atlantique : environ 500 000 esclaves noirs y étaient maintenus dans des conditions d’inhumanité absolue par une minorité blanche et libre, d’à peine 40 000 personnes.

Inspirés par les idéaux de la Révolution française, et attisés par des décennies de révoltes, les esclaves de la Plaine du Nord lancent, dans la nuit du 22 août 1791, une insurrection organisée, précédée d’une cérémonie vaudoue tenue au Bois Caïman. L’histoire officielle l’a longtemps reléguée à la superstition, mais elle demeure le signal spirituel et stratégique de l’explosion révolutionnaire.

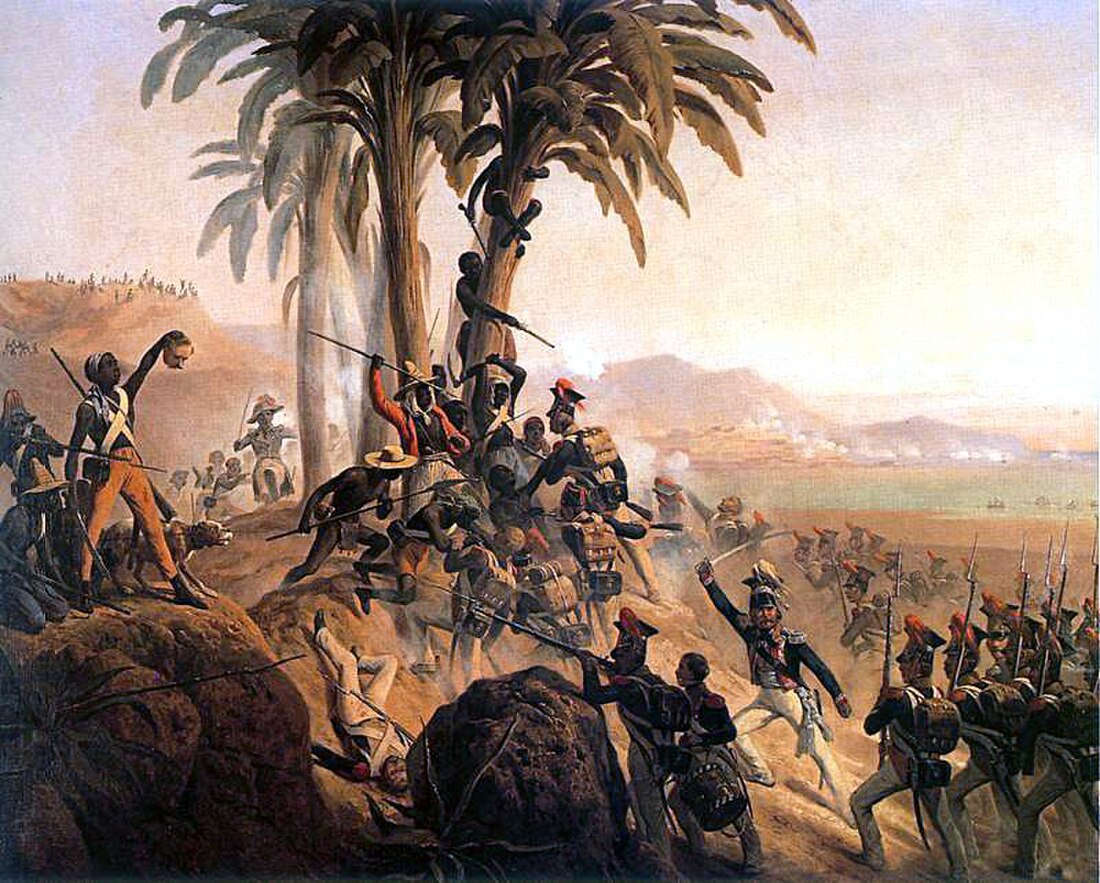

La guerre s’installe, sanglante, chaotique, multipolaire. La France abolit l’esclavage en 1794, mais Bonaparte le rétablit en 1802. Entretemps, un homme s’est imposé : Toussaint Louverture, ancien esclave devenu général, puis gouverneur. Il gouverne l’île avec une intelligence politique rare, mais il est trahi, capturé et déporté en France, où il meurt dans une cellule glaciale du Fort de Joux.

Le flambeau est repris par Jean-Jacques Dessalines, son bras armé. En 1803, il écrase les troupes françaises lors de la bataille de Vertières. L’année suivante, il proclame l’indépendance d’Haïti. Ce n’est pas une simple rupture coloniale : c’est l’acte de naissance du premier État moderne fondé par d’anciens esclaves. Et surtout, c’est une insulte vivante à l’ordre racial mondial.

Mais cette indépendance, bien que proclamée, reste solitaire. Aucun pays occidental ne la reconnaît. Les États-Unis, alors eux-mêmes esclavagistes, l’ignorent. La France, humiliée, la considère comme une perte honteuse. Et déjà, en silence, elle prépare sa vengeance. Non plus par la poudre, mais par les contrats.

1825 : Quand l’indépendance s’achète

En 1825, l’indépendance d’Haïti n’est plus un rêve, mais un fait. Pourtant, elle demeure en suspens dans l’ordre diplomatique mondial. Car pour exister aux yeux du droit international, il ne suffit pas de se libérer. Il faut être reconnu.

Depuis 1804, Haïti vit dans l’ombre. Aucun État européen ne veut légitimer une république fondée par des Noirs insurgés. Pour les monarchies esclavagistes, ce serait un précédent mortel. Les diplomates ferment les yeux, les cartographes effacent les frontières. Le silence est une stratégie.

Mais en France, une décision se prépare. Charles X, frère de Louis XVI et roi réactionnaire, veut régler la « question haïtienne ». Non pas en restaurant la domination coloniale — l’armée impériale ayant été brisée à Vertières — mais en capitalisant sur la victoire de l’autre.

Le 3 juillet 1825, quatorze navires français surgissent dans la rade de Port-au-Prince. Ce n’est pas une démonstration de force. C’est une menace codée. À bord se trouve le baron de Mackau, émissaire du roi. Il n’apporte pas un traité, mais un ultimatum : la France est prête à reconnaître l’indépendance d’Haïti… à condition qu’elle paie.

Le 17 avril 1825, Charles X signe l’ordonnance royale qui marque l’un des épisodes les plus cyniques de l’histoire moderne. Voici ce qu’elle énonce :

« Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la caisse fédérale […] la somme de 150 millions de francs, destinée à dédommager les anciens colons qui réclameront une indemnité. »

Cette somme astronomique — plus de trois fois le budget annuel de l’État haïtien — n’est pas négociable. Elle est exigée pour réparer… la perte des esclaves. Ceux-là mêmes qui avaient arraché leur liberté à la force de leur lutte.

Le président haïtien Jean-Pierre Boyer signe. Le canon des navires français pointe vers les faubourgs de la capitale. Il n’y a pas d’alternative. Pour survivre en tant qu’État, Haïti doit s’endetter.

Et c’est là que la double peine commence. Car Haïti, qui n’a pas les moyens de régler le premier versement, doit emprunter. Ce premier prêt, contracté à Paris à des conditions usuraires, ouvre une spirale infernale. Haïti paie pour être libre, et paie des intérêts pour payer cette liberté.

L’indépendance devient un service tarifé.

La rançon de la liberté n’est pas qu’un acte politique — elle devient un marché. L’ex-empire ne conquiert plus, il facture. Et cette logique, posée en 1825, structurera les relations Nord-Sud pour les deux siècles suivants.

La double dette : un étau économique et diplomatique

Quand Haïti accepte en 1825 de verser 150 millions de francs-or à la France, elle n’achète pas seulement la reconnaissance diplomatique. Elle entre dans un système économique structuré par le piège de la dette. Cette dette est d’abord extérieure, mais très vite, elle se double d’une dette intérieure, structurelle, qui affecte la souveraineté même de la jeune république.

La somme imposée par Charles X est délibérément déconnectée de la réalité économique haïtienne. En 1825, le budget annuel de l’État haïtien oscille autour de 10 millions de francs. L’ordonnance exige donc l’équivalent de quinze années de recettes publiques. Pire : le premier versement, de 30 millions, est exigé pour décembre de la même année. Haïti est contrainte d’emprunter immédiatement pour honorer l’échéance.

Ce premier emprunt — dit « emprunt Lafitte », du nom du banquier Jacques Laffitte — s’élève à 30 millions de francs. Mais à cause des frais de commission, d’émission, et des taux d’intérêt, Haïti ne reçoit que 24 millions. Les 6 millions restants enrichissent les intermédiaires financiers. Ainsi commence la « double dette » : celle envers l’État français et celle envers ses créanciers privés.

Dans les années qui suivent, les gouvernements haïtiens successifs doivent ajuster leur politique intérieure pour servir le remboursement de la dette. Les recettes fiscales, en particulier celles issues de l’exportation du café — qui représente 70 à 80 % des devises nationales — sont presque entièrement affectées au service de la dette.

Le paiement devient le premier poste de dépense de l’État.

Pour optimiser les rentrées fiscales, un Code rural est adopté. Il fixe des règles draconiennes pour les paysans, les obligeant à résider sur les exploitations et à travailler sous contrat. Ce dispositif, aux allures néo-féodales, réorganise la société haïtienne autour d’un objectif unique : maximiser la production pour rembourser.

La liberté politique acquise en 1804 est ainsi compromise par une servitude économique. Haïti devient libre en façade, mais enchaînée dans ses structures. La dette agit comme une laisse invisible, plus efficace que n’importe quelle armée.

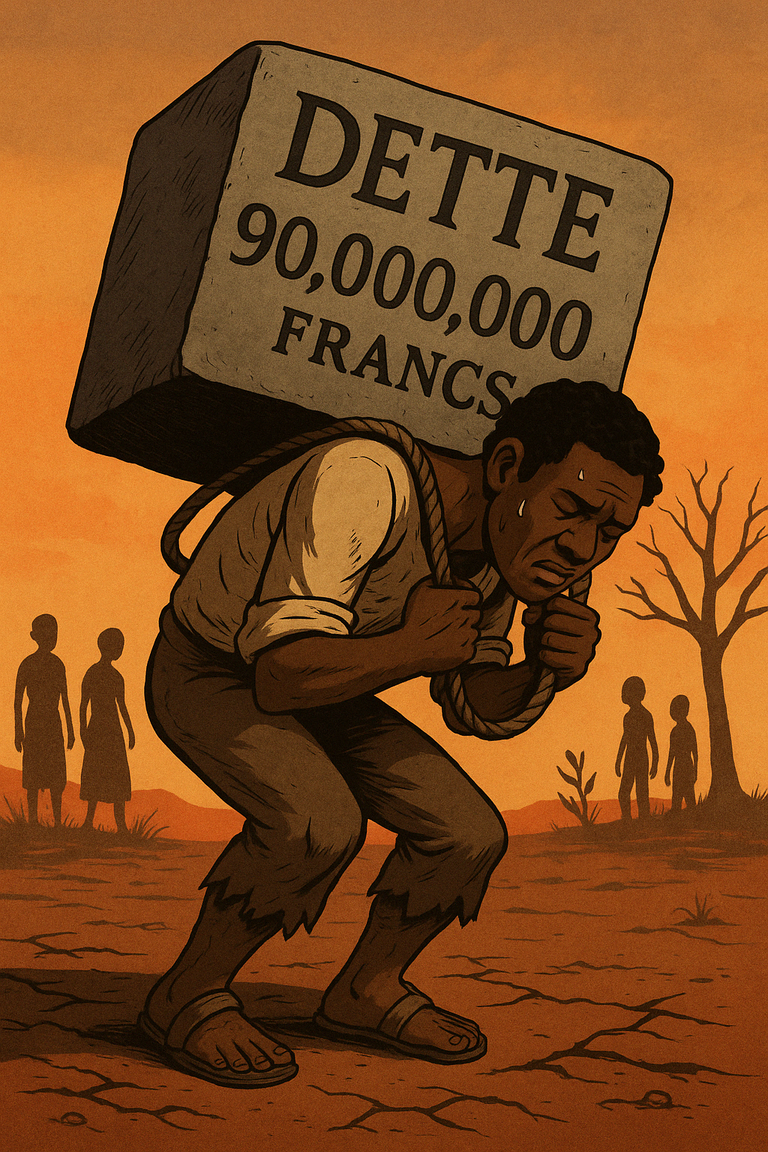

Sous la pression des soulèvements populaires et de l’incapacité de l’État à rembourser, un nouveau traité est signé en 1838. Le montant est réduit à 90 millions de francs — toujours gigantesque, mais plus présentable. Ce réaménagement est présenté comme une concession française, mais il perpétue l’étau : Haïti reste endettée, et la reconnaissance de son indépendance reste conditionnée au bon respect des versements.

Entre 1825 et 1888, Haïti rembourse intégralement la somme principale. Mais les intérêts issus des emprunts continuent à courir. La dernière échéance ne sera soldée qu’en 1947. Cette date n’est pas symbolique. C’est quarante-trois ans après que la France ait été libérée par les forces alliées, qu’Haïti en finit enfin avec la dette de son indépendance.

Une nation noire aura donc mis 122 ans à payer sa liberté.

À partir des années 1840, les titres de l’emprunt haïtien deviennent librement négociables sur les marchés financiers. Des spéculateurs parisiens, mais aussi londoniens et new-yorkais, rachètent les créances haïtiennes à bas prix pour exiger le remboursement au prix fort. Des fortunes bourgeoises se construisent ainsi sur le dos du jeune État noir.

Haïti ne contrôle plus ses flux monétaires. En 1880, la Banque Nationale d’Haïti est fondée… à Paris. Elle devient l’instrument clé du transfert de fonds vers les créanciers. À partir de là, l’État haïtien est dépossédé de sa souveraineté économique.

Conséquences : un peuple saigné, une république entravée

La dette d’indépendance imposée à Haïti ne fut pas qu’une contrainte économique : elle devint une matrice de vulnérabilités. Loin d’être un simple fardeau financier, elle redessina les contours de la société haïtienne, brida son État, et fractura ses trajectoires de développement. Elle institua, dès la naissance de la République, une économie de la survie, centrée non sur l’intérêt national, mais sur le remboursement d’une dette moralement illégitime.

Chaque génération haïtienne, entre 1825 et 1947, naît avec une partie de cette dette sur les épaules. La jeunesse du pays — paysans, artisans, commerçants — travaille à l’exportation de café, de cacao, de rhum, mais les recettes quittent le pays. Elles ne reviennent pas sous forme d’écoles, d’hôpitaux ou de routes. Elles alimentent les coffres parisiens et les dividendes d’actionnaires absents.

Les investissements dans l’infrastructure sont rares, voire inexistants. Les routes entre les campagnes et les ports restent vétustes, les systèmes éducatifs sous-financés, l’urbanisme anarchique. L’État ne gouverne pas : il prélève. Il ne développe pas : il rembourse.

Pour garantir ces remboursements, l’appareil d’État met en place des dispositifs de contrôle quasi-coloniaux. Le Code rural de 1826 fait des travailleurs agricoles les rouages d’une machine fiscale. Il interdit le vagabondage, oblige les Haïtiens à être employés en permanence sur une habitation agricole, et autorise l’arrestation des non-conformes.

Officiellement aboli, l’esclavage renaît sous d’autres formes. L’économie devient une machine à produire pour l’extérieur, sans redistribution. L’État, pressé par les échéances françaises, impose une discipline sociale sévère. La liberté n’a plus le goût de l’émancipation, mais celui de la corvée.

La pression économique sur le pouvoir affaiblit sa légitimité. Les présidents se succèdent, souvent par coups d’État, incapables de proposer un véritable projet national, car leurs priorités sont définies hors des frontières.

Cette fragilité chronique conduit à des soulèvements paysans, à des répressions violentes, à une instabilité constante. Haïti ne trouve jamais de base solide pour développer ses institutions. L’armée devient le seul corps structurant de l’État — non pas pour défendre le peuple, mais pour garantir l’ordre nécessaire à l’extraction économique.

L’existence politique du pays s’organise autour de la gestion de la dette, et non autour de la volonté générale. Le peuple est souvent tenu à l’écart, ou utilisé comme variable d’ajustement.

Les effets ne sont pas qu’économiques ou politiques : ils sont psychologiques. Une nation qui naît endettée grandit avec une image d’elle-même marquée par la dette. Cette mémoire de la soumission par l’argent, ce récit d’une indépendance payée sous la contrainte, infuse dans les représentations collectives.

La pauvreté d’Haïti est souvent attribuée à des « tares » internes, à une « malédiction », à des clichés raciaux ou culturels. Mais on oublie qu’avant même de pouvoir construire une économie nationale, Haïti a été forcée de sacrifier ses ressources fondamentales. L’accusation d’inefficacité est souvent l’effacement d’une histoire d’appauvrissement planifié.

Notes & références

- Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution, Harvard University Press, 2004.

- C.L.R. James, The Black Jacobins: Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution, Vintage, 1989.

- Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past: Power and the Production of History, Beacon Press, 1995.

- Fondation pour la Mémoire de l’Esclavage, La double dette d’Haïti (1825–2025), Note n°4, mars 2025.

- Jean-Claude Bruffaerts et Marcel Dorigny, Après Vertières : Haïti, épopée d’une nation, Hémisphères, 2023.

- Jean-Bertrand Aristide, The Eyes of the Heart: Seeking a Path for the Poor in the Age of Globalization, Common Courage Press, 2000.