Ils ont défié l’impossible. De la caisse postale de Henry « Box » Brown à la traversée glacée d’Eliza Harris, ces esclaves ont orchestré des fuites aussi géniales que bouleversantes. Voici 8 histoires vraies, où la ruse et le courage ont défié les chaînes de l’esclavage.

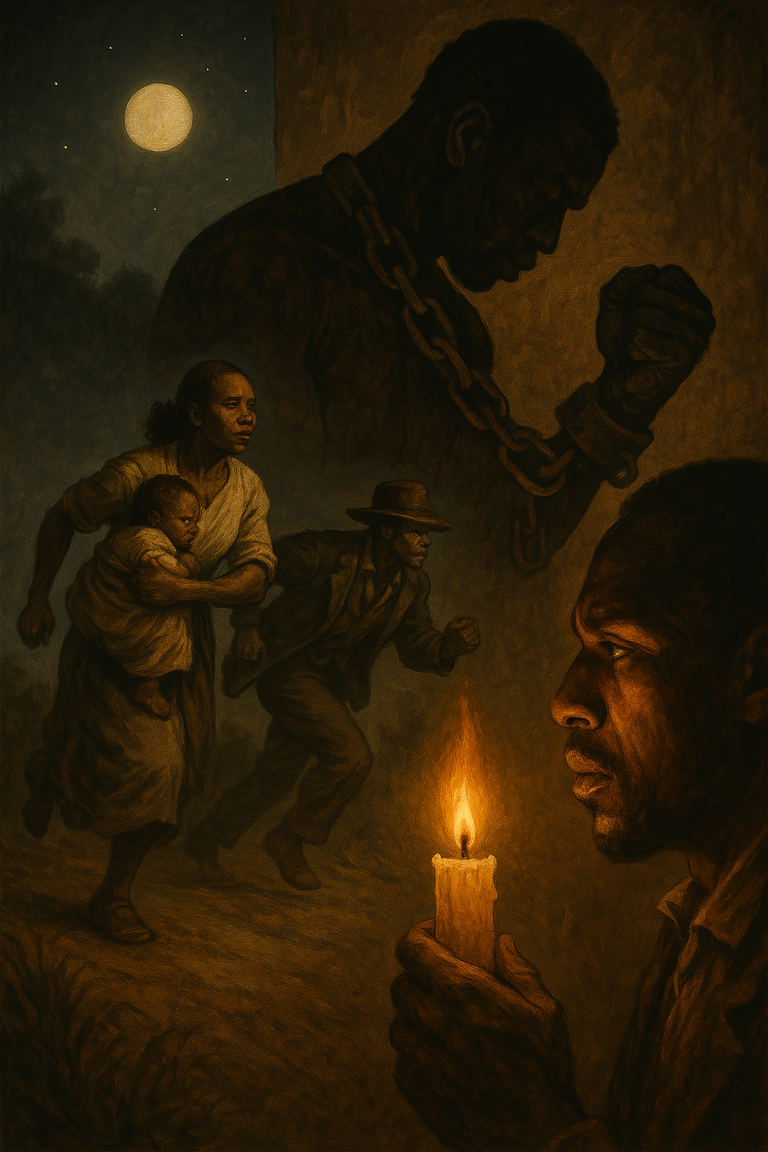

L’ombre de l’esclavage et la flamme de la liberté

Dans l’Amérique du XIXe siècle, la traite des Noirs et l’esclavage constituent une réalité brutale : des millions de personnes arrachées à leur terre, réduites à l’état de marchandises humaines. Les chaînes claquent, les cris étouffés hantent les plantations de coton et de canne à sucre. Le fouet lacère les dos, les familles sont déchirées à l’encan – une mère arrachée à son enfant, un mari vendu loin de sa femme. Chaque aube apporte son lot de labeur forcé sous un soleil de plomb, chaque nuit recouvre de silence une souffrance indicible. Pourtant, au cœur même de cet enfer, brille une étincelle que les maîtres ne peuvent jamais éteindre : l’espoir obstiné de la liberté.

Les esclaves, malgré la terreur instaurée, déploient une créativité et un courage extraordinaires pour résister. Au péril de leur vie, ils imaginent des plans audacieux pour s’enfuir, se soustrayant aux griffes de leurs oppresseurs par des moyens souvent incroyables. Leur résistance prend mille visages : la ruse, le déguisement, la détermination farouche d’une mère prête à tout, ou encore l’usage subtil de codes secrets tressés dans une chevelure. Ces histoires vraies – et l’une d’elles, immortalisée par la littérature – témoignent de l’ingéniosité et de la bravoure des esclaves en fuite, et ravivent la mémoire d’une lutte acharnée pour la dignité humaine.

Voici huit (et même neuf) récits stupéfiants de personnes asservies qui ont défié l’inimaginable pour recouvrer leur liberté.

1. Henry « Box » Brown : S’évader par la poste

Un matin de mars 1849, dans la ville de Richmond en Virginie, un homme noir asservi nommé Henry Brown prend une décision folle et géniale : il va s’expédier lui-même par la poste vers la liberté. Âgé de 33 ans, Henry vient de voir sa femme et ses enfants vendus à un marchand d’esclaves – un déchirement de plus qui le pousse à agir.

Avec l’aide de deux alliés – un ami libre, James C. A. Smith, et un cordonnier blanc du nom de Samuel Smith – il conçoit un plan d’évasion des plus audacieux. Brown fait construire une caisse en bois de 91 cm de long sur 81 cm de large et 61 cm de haut, assez grande juste pour y blottir son corps de 1,73 m. Ce « colis » a trois petits trous pour respirer et porte l’étiquette anodine « dry goods » (« marchandises sèches »).

Henry se glisse dans la boîte en emportant un peu d’eau et quelques biscuits. Afin d’éviter d’être réquisitionné au travail ce jour-là (et qu’on ne remarque son absence), il va jusqu’à se brûler la main à l’acide pour simuler une blessure grave. La caisse est clouée et cerclée de sangles – Henry Brown y est littéralement enseveli vivant, misant sa vie sur l’efficacité du service postal clandestin. Commence alors un périple de 27 heures à travers 442 km de distance, en chariot, train, bateau à vapeur, ferry, puis de nouveau train et chariot.

Ballotté sans ménagement par les transporteurs qui ignorent qu’une âme vit à l’intérieur, le colis est parfois jeté sens dessus dessous, retourné tête en bas malgré l’inscription « Fragile ». Henry endure en silence, retenant son souffle à chaque secousse, résolu à ne pas trahir sa présence. Il dira plus tard que la perspective de la liberté l’a soutenu tel « une ancre de l’âme, sûre et solide » pendant ce voyage cauchemardesque.

Le 30 mars 1849, le colis arrive finalement à Philadelphie, en Pennsylvanie – un État libre voisin du Sud esclavagiste. Dans le local de la Société anti-esclavagiste où la boîte est livrée, quelques abolitionnistes intrigués s’affairent. Lorsqu’ils desserrent les sangles et soulèvent le couvercle, un homme en émerge, engourdi mais vivant. Henry Brown se dresse hors de sa « tombe de bois » tel un ressuscité. L’un des témoins racontera ses premiers mots historiques, prononcés le sourire aux lèvres : « Comment allez-vous, messieurs ? ».

Henry entonne alors un psaume biblique qu’il avait choisi pour célébrer son arrivée en terre de liberté. La nouvelle de son évasion miraculeuse par la poste se répand comme une traînée de poudre à travers le pays. Henry « Box » Brown – bientôt surnommé ainsi en hommage à sa caisse (“Box”) – devient un symbole vivant de l’ingéniosité des esclaves en quête de liberté. Son exploit émerveille le Nord abolitionniste, où l’on célèbre ce « miracle postal moderne », tandis qu’il terrifie les propriétaires du Sud qui comprennent que nulle chaîne, pas même la distance, n’est suffisante pour retenir un esprit déterminé à briser ses entraves.

2. Ellen et William Craft : Le déguisement parfait

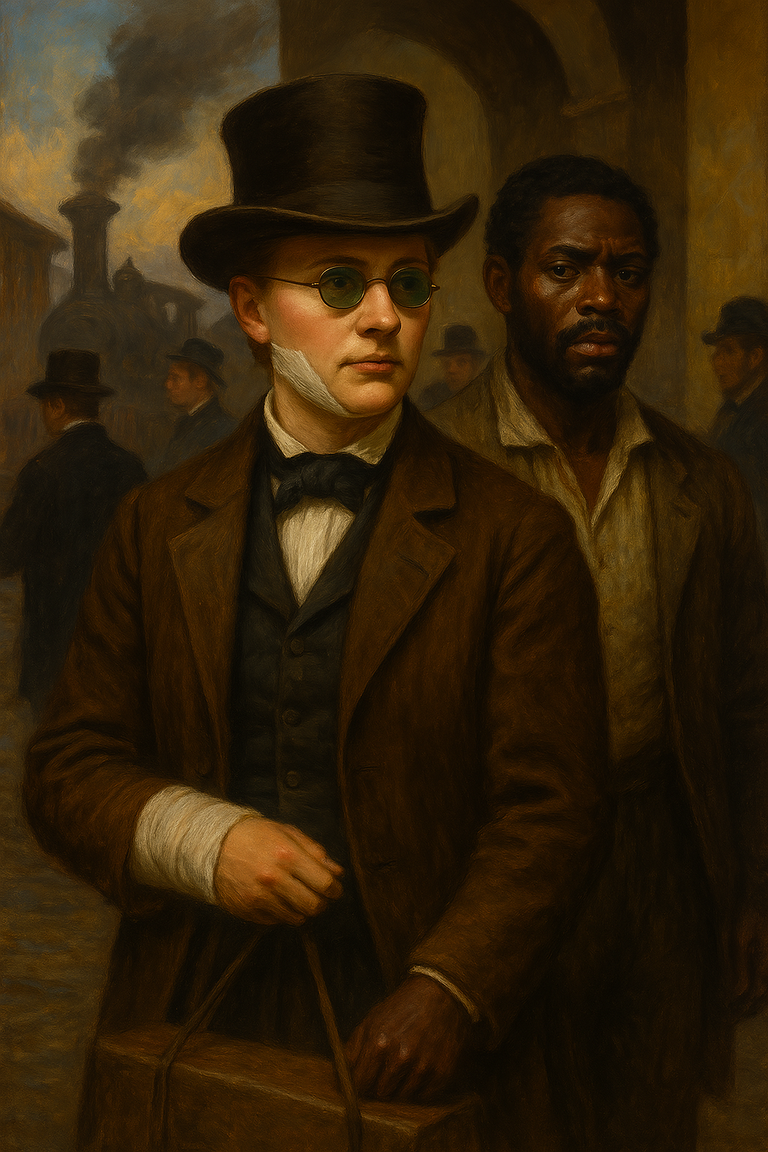

À la veille de Noël 1848, un jeune couple esclave de Macon, en Géorgie, met en œuvre l’un des stratagèmes les plus astucieux de l’histoire des fugues. Ellen Craft, 22 ans, est claire de peau – sa mère était métisse et son père, son maître blanc. Son mari William, 24 ans, est plus foncé. Ensemble, ils imaginent un plan audacieux : Ellen se déguisera en gentilhomme blanc et William jouera le rôle de son esclave personnel. Cette idée renversante leur vient car, à l’époque, une femme blanche ne voyagerait jamais seule avec un esclave. Mais un maître blanc malade accompagné de son serviteur noir, voilà qui paraîtra normal.

Pendant des semaines, ils préparent la supercherie dans le plus grand secret. Ellen se coupe les cheveux courts et s’entraîne à adopter les manières masculines de l’époque : démarche assurée, port altier, gestes économes. Elle s’enroule le bras droit dans une écharpe, feignant une blessure, afin d’avoir une excuse pour ne pas signer de documents – elle qui ne sait ni lire ni écrire.

Pour parfaire son personnage, elle porte des vêtements d’homme que William a achetés avec ses économies, et se couvre le visage d’un pansement partiel pour expliquer un teint peut-être trop doux et dissimuler son absence de barbe. Mieux encore, elle se munit de lunettes vertes teintées, sous prétexte d’une maladie des yeux, afin de limiter les contacts visuels prolongés. Le couple a pensé à tout.

Le 21 décembre 1848, Ellen – désormais méconnaissable en « M. William Johnson », jeune planteur souffrant – et William, dans le rôle de « Tom », son serviteur, montent à bord d’un train en direction du nord. Le cœur de William bat à tout rompre tandis qu’il adopte l’attitude soumise attendue d’un esclave accompagnant son maître. À plusieurs reprises, leur stratagème manque de s’effondrer : à la gare de Savannah, un officier sceptique exige qu’Ellen prouve sa propriété sur William.

La jeune femme, muette de peur, feint l’indignation par des grognements inintelligibles et des gestes vers son bras bandé, pendant que William retrouve in extremis un vieux document attestant de sa “possession”. Des passagers compatissants, croyant avoir affaire à un jeune maître malade importuné, prennent leur défense, et le contrôleur finit par les laisser partir. À un autre moment, un capitaine de bateau engage la conversation avec Ellen – elle craint que sa voix douce ne la trahisse, mais prétendant être presque aphone à cause de sa maladie, elle esquive les échanges prolongés.

Malgré les frayeurs, le couple parcourt plus de 1 000 miles en quelques jours, voyageant en première classe et dormant dans les meilleurs hôtels, protégeant sans cesse leur imposture. Le 25 décembre 1848, à l’aube de Noël, Ellen et William Craft atteignent Philadelphie en Pennsylvanie – la terre libre – sains et saufs. Leur évasion époustouflante, à deux et en plein jour, fait sensation : elle est rapidement saluée comme « la plus ingénieuse de l’histoire des esclaves fugitifs ».

Installés à Boston, les Craft deviennent des célébrités du mouvement abolitionniste. On les presse de raconter leur histoire dans des conférences publiques, tant l’audace d’Ellen fascine le public. Ellen posera même en habit d’homme pour une photographie, diffusée à grande échelle par les militants anti-esclavagistes – un véritable camouflet visuel lancé aux esclavagistes.

Bibliothèque publique de Boston

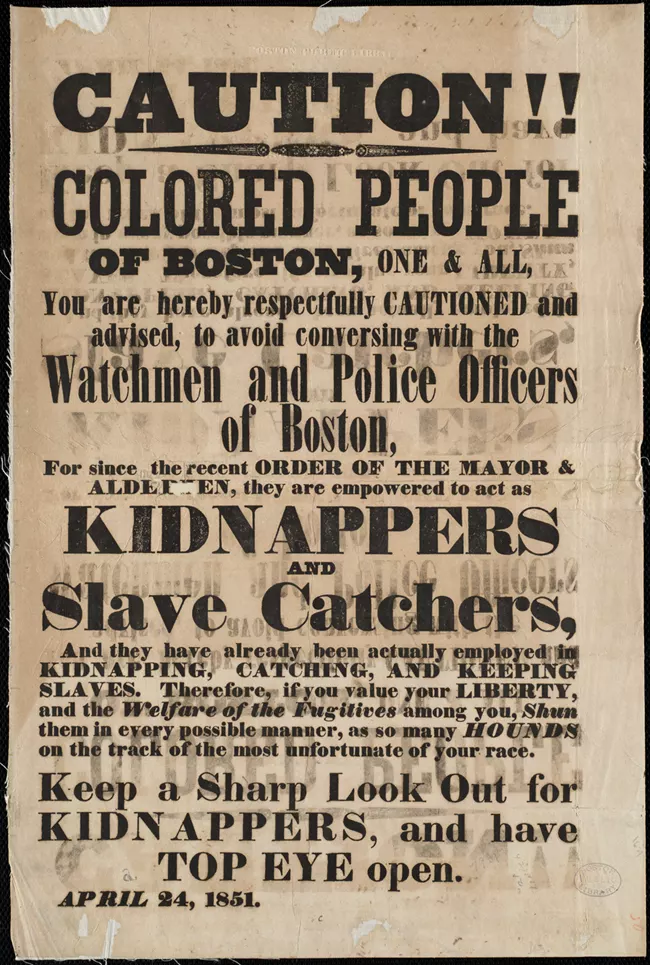

Deux ans plus tard, l’adoption du Fugitive Slave Act de 1850 (loi sur les esclaves fugitifs) met leur liberté en danger : la loi permet aux chasseurs de primes de capturer les fugitifs même dans les États libres. Effectivement, des agents sont envoyés pour arrêter les Craft. Mais la communauté abolitionniste de Boston se mobilise, cache le couple de refuge en refuge et fait clairement comprendre aux traqueurs qu’ils ne mettront pas la main sur eux. Ellen et William, traqués, finiront par s’embarquer pour l’Angleterre où ils trouveront enfin une sécurité durable.

Leur fuite en costume reste l’un des exemples les plus rocambolesques et réussis de résistance par la ruse, prouvant que l’ingéniosité pouvait déjouer les chaînes de l’esclavage.

3. Les coiffures codées : Cartographier la liberté

Sur les plantations, les maîtres surveillent tout – ou presque. Ils n’imaginent pas que dans la texture serrée de simples tresses africaines pourrait se cacher un chemin d’évasion. Pourtant, selon la tradition orale de communautés afro-colombiennes, les coiffures codées ont joué un rôle secret dans la quête de liberté des esclaves. Au XVIIe siècle, en Colombie, des esclaves afro-descendants planifient des fuites vers les Palenques – villages fortifiés fondés par des esclaves marrons dans les montagnes, hors d’atteinte des colons.

Pour guider les fugitifs, les femmes élaborent des cartes routières et des messages en coiffant leurs cheveux d’une manière bien spécifique. Chaque natte, chaque motif tressé devient un symbole clandestin : une rangée de tresses collées au cuir chevelu peut indiquer les chemins sinueux à suivre à travers la jungle, une séparation particulière signale un cours d’eau ou un point de ralliement. On raconte que certaines tresses volumineuses, appelées departes, signifiaient qu’il était temps de partir.

Imaginez une esclave penchée sur la chevelure de sa fille en fin de journée. Sous le regard distrait du contremaître, ses doigts dansent et entrelacent les mèches crépues. Pour l’observateur non averti, elle réalise une coiffure banale, peut-être un élégant dessin géométrique. Mais pour les initiés, elle tisse littéralement une carte : ici une route, là des collines, plus loin des carrés figurant les champs à traverser.

Les tresses ainsi codées seront portées fièrement comme un plan vivant par la fugitive qui s’enfuira quelques jours plus tard. De plus, les femmes dissimulent parfois dans ces tresses de petites graines de céréales, comme du maïs ou du riz, qui serviront de provisions de survie une fois la fuite entamée. C’est un acte de rébellion discret, tissé cheveu par cheveu, sous le nez des oppresseurs.

Ces coiffures codées représentent un véritable langage capillaire de la liberté. Ne pouvant ni lire ni écrire, risquant la mort si elles étaient prises avec des cartes dessinées, les esclaves ont transformé un acte quotidien – se coiffer – en un moyen ingénieux de transmettre des informations vitales. Cette tradition orale, transmise de génération en génération, témoigne de la créativité et de la solidarité qui unissaient les esclaves dans la résistance.

Chaque natte est un chemin, chaque coiffure un espoir : celui de fuir l’enfer pour rejoindre un refuge où l’on redevient humain. (Bien que ce pan de l’histoire soit moins documenté par les archives écrites, il vit dans les récits familiaux des descendants et dans l’art capillaire afro, souvenir puissant des astuces employées pour cartographier la liberté en secret.)

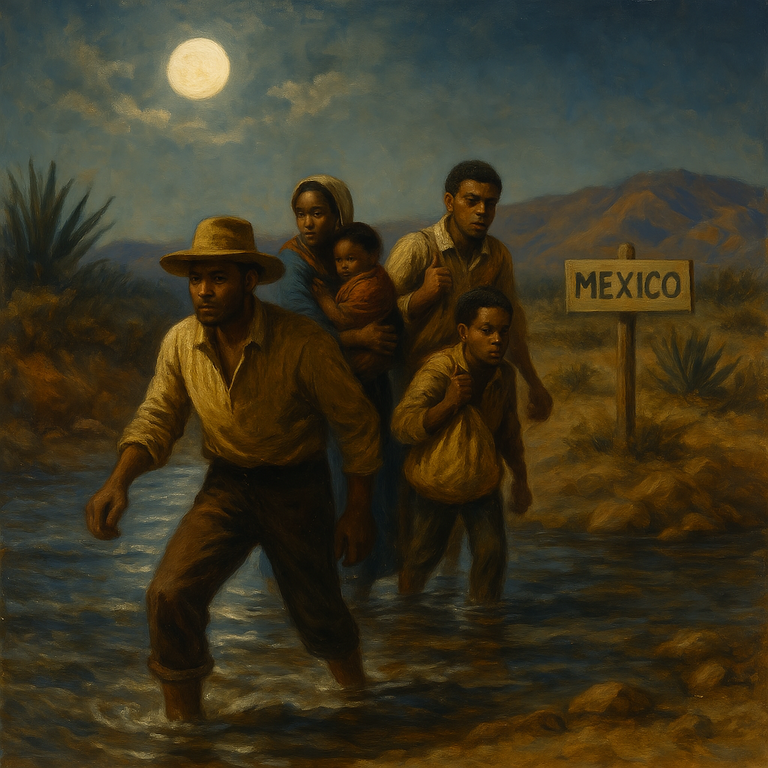

4. Le chemin de fer clandestin vers le Mexique

Lorsqu’on évoque le « chemin de fer clandestin », on pense spontanément aux routes vers le Nord – vers les États libres et le Canada. Mais peu savent qu’une route vers le sud, jusqu’au Mexique, a également offert un espoir à de nombreux esclaves américains. Au milieu du XIXe siècle, le Mexique est un havre de liberté au-delà du Rio Grande. En effet, le jeune pays, après son indépendance, abolit formellement l’esclavage en 1829 sous la présidence de Vicente Guerrero, lui-même métis afro-mexicain.

Cette politique accueillante est maintenue malgré les pressions américaines : les autorités mexicaines refusent de signer tout traité de restitution d’esclaves en fuite et proclament que quiconque foule le sol mexicain est un homme libre.

Ainsi, pour de nombreux esclaves du Texas, de Louisiane ou du Mississippi, la liberté se trouve non pas au nord vers le Canada, mais au sud, de l’autre côté de la frontière. Des centaines, voire des milliers d’hommes et de femmes vont tenter cette échappée moins connue. On les appelle en anglais les Southern freedom seekers, les chercheurs de liberté du Sud. Profitant de la proximité de la frontière, des esclaves s’évadent des plantations texanes et entament de longues marches clandestines vers le Rio Grande.

La nuit, guidés par les étoiles ou parfois aidés par des Amérindiens sympathisants, ils avancent à travers les plaines arides et les broussailles du désert. Chaque pas les rapproche d’une promesse : au-delà du fleuve, ni maître ni chasseur d’esclaves ne pourra légalement les réclamer.

Les propriétaires esclavagistes du Texas enragés savent bien ce que signifie ce refrain que l’on murmure dans les cabanes : « Vers le sud, la liberté ». Ils se regroupent parfois pour organiser des battues jusqu’aux confins du Mexique. Quelques chasseurs de primes téméraires franchissent même illégalement la frontière, lancés aux trousses de fuyards, mais là ils s’aventurent en terrain hostile où les autorités et la population locales protègent souvent les nouveaux affranchis.

Les journaux de l’époque rapportent le cas de familles entières qui ont traversé le Rio Bravo (autre nom du Rio Grande) sur des embarcations de fortune ou à gué lors des saisons sèches, fuyant la nuit tandis qu’au loin aboyaient les chiens lancés à leur poursuite. De l’autre côté, des villages mexicains accueillent ces exilés avec bienveillance. Certains hommes s’enrôlent même dans l’armée mexicaine en échange de terres, fondant des communautés afro-mexicaines durables.

Cette route vers le Mexique est en quelque sorte un « chemin de fer clandestin méridional ». Moins organisé que celui du Nord, il n’en est pas moins vital. Des historiens estiment que dans les décennies précédant la guerre de Sécession, des milliers d’esclaves du sud profond gagnèrent la liberté au Mexique, au point que ce phénomène aggravait les tensions diplomatiques entre Washington et Mexico.

Aujourd’hui, l’histoire retient surtout les Harriet Tubman et le chemin vers le Canada, mais au sud, ces héros anonymes ont eux aussi défié l’injustice en marchant vers la terre de liberté la plus proche. Le Mexique, en offrant l’asile à ces fugitifs, est devenu un symbolique étoile du sud sur la boussole de l’esclave en fuite, prouvant que la soif de liberté ne connaissait pas de frontière.

5. Margaret Garner : Un choix déchirant

Une nuit glaciale de janvier 1856, sur les berges gelées de la rivière Ohio, une jeune femme noire pousse un traîneau volé vers la rive opposée. Margaret Garner, 22 ans, s’est enfuie d’une ferme du Kentucky avec son mari Robert, leurs quatre enfants et plusieurs membres de leur famille.

Emmitouflés contre le vent d’hiver, ils avancent sur la surface gelée du fleuve, leur cœur battant au rythme de la glace qui craque sous leurs pieds. Derrière eux, dans l’obscurité, ils entendent déjà les aboiements furieux des chiens et les cris des hommes lancés à leur poursuite. La rive nord est en vue – l’Ohio, État libre, signifie la liberté s’ils parviennent à y mettre les pieds. La scène rappelle tragiquement celle d’Eliza dans La Case de l’oncle Tom, sauf que Margaret, elle, est bien réelle, et sa course vers la liberté ne fait que commencer.

Le petit groupe parvient à Cincinnati, en territoire libre, au petit matin. Trempés et transis, ils se cachent dans la maison d’un parent, espérant contacter le réseau clandestin pour continuer vers le Canada. Mais le répit est de courte durée. En quelques heures à peine, des US marshals (policiers fédéraux) et des chasseurs d’esclaves armés cernent la maison de leur refuge.

Margaret et sa famille se barricadent à l’intérieur, terrifiés. Robert Garner brandit un pistolet volé et tire désespérément pour défendre les siens, blessant un marshal Mais les hommes de loi en surnombre enfoncent la porte. Margaret comprend alors avec horreur qu’ils ne pourront échapper à la capture. Dans quelques instants, elle et ses enfants seront ramenés en esclavage. Pour elle, c’est impensable. En un éclair, cette jeune mère prend une décision aussi atroce qu’empreinte d’amour : elle préfère voir ses enfants morts libres que vivants esclaves.

Tandis que les assaillants envahissent la pièce, Margaret saisit un grand couteau de boucher. Elle étreint sa fillette de deux ans, Mary, la soulève une dernière fois… et lui tranche la gorge d’un coup sec. La petite s’effondre, mourante, dans les bras de sa mère en pleurs. Margaret tente ensuite de faire de même avec ses autres enfants affolés – elle les blesse, prête à aller jusqu’au bout de son terrible dessein – mais les agents la maîtrisent à temps, lui arrachant le couteau ensanglanté.

La scène fige d’horreur tous les présents. Même les marshals, pourtant endurcis, restent stupéfaits devant cette femme qui, le visage ravagé de larmes, vient d’ôter la vie à son propre enfant pour la sauver d’un destin d’esclave. L’affaire Margaret Garner va secouer l’Amérique divisée entre partisans et opposants de l’esclavage. Arrêtée, Margaret est incarcérée avec sa famille en attendant un procès retentissant.

Son geste désespéré déchaîne les passions dans la presse : les esclavagistes la peignent en infanticide monstrueuse, tandis que les abolitionnistes la décrivent comme une « mère de douleur », comparant son acte à celui de la tragique Médée de la mythologie (d’où le surnom de “Modern Medea” donné à son histoire). Au tribunal, une bataille juridique s’engage. Les abolitionnistes voudraient que Margaret soit jugée pour meurtre dans l’Ohio – ce qui reconnaîtrait son statut de personne et non de propriété, et pourrait éventuellement la conduire à la liberté (voire à un pardon).

Les esclavagistes, eux, exigent l’application de la loi sur les esclaves fugitifs : pour eux, Margaret n’est qu’une « chose » à restituer à son propriétaire, son acte relevant tout au plus d’un dommage sur une “possession”. Après des semaines de procédure tendue, c’est la logique de l’esclavage qui l’emporte : Margaret et sa famille sont déclarés fugitifs et renvoyés à leurs maîtres sans même un procès pour la mort de l’enfant. En d’autres termes, le tribunal estime qu’en tuant son bébé esclave, Margaret n’a fait que détruire la « propriété » d’autrui – un constat glaçant.

La suite de l’histoire de Margaret Garner est tout aussi tragique. Reprise par son maître du Kentucky, elle est vendue plus au sud. En 1858, dans une plantation du Mississippi, Margaret meurt du typhus, esclave jusqu’au bout. Son mari Robert, lui, survivra jusqu’à l’abolition et racontera que dans ses derniers instants, Margaret lui a demandé de « ne jamais se remarier dans l’esclavage, mais de vivre dans l’espérance de la liberté ».

Son acte extrême marqua durablement les esprits. Il incarna, pour beaucoup, la cruauté absolue du système esclavagiste : qu’une mère en soit réduite à un tel choix montre à quel point l’esclavage était pire que la mort elle-même. Margaret Garner, par son choix déchirant, a forcé une nation à regarder en face la réalité inhumaine de l’esclavage et la profondeur de l’amour maternel capable de s’y opposer jusqu’au sacrifice ultime. Son histoire, commémorée plus tard par Toni Morrison dans le roman Beloved, demeure un sombre symbole de résistance dans le désespoir, un rappel du prix inouï que certains étaient prêts à payer pour que leurs enfants n’aient jamais à connaître les chaînes.

6. Robert Smalls : Le capitaine de sa propre destinée

En pleine guerre de Sécession, dans le port de Charleston assiégé, un esclave va accomplir un exploit digne d’un roman d’aventures navales. Robert Smalls, 23 ans, est esclave en Caroline du Sud mais il a grandi au bord de l’eau et connaît la mer comme sa poche. Lorsque la guerre éclate, il est réquisitionné par la Confédération pour servir de pilote sur un bateau à vapeur armé, le CSS Planter, utilisé pour le transport de troupes et de matériel.

Robert observe attentivement les allées et venues des officiers sudistes à bord. Chaque nuit, il voit le capitaine blanc quitter le navire pour dormir à terre, laissant le Planter à l’ancre sous la garde de l’équipage esclave. Et chaque aube, il guide le bâtiment dans les eaux minées du port, saluant militairement les forts confédérés. Une idée audacieuse germe alors dans son esprit : il va détourner le Planter et se livrer, lui et ses compagnons, aux Nordistes pour gagner la liberté.

Le 13 mai 1862, l’occasion se présente. Dans l’obscurité avant l’aube, Robert Smalls et ses collègues esclaves profitent de l’absence du capitaine et des officiers. Ils font venir discrètement à bord les familles de l’équipage – y compris la jeune épouse de Robert et ses deux enfants – qui attendent cachées non loin sur une petite embarcation. Il est environ 3 heures du matin lorsque le Planter lève l’ancre, commandé par des mains noires libres de toute supervision blanche.

Vêtu du long manteau et du chapeau de paille du capitaine (qu’il a laissés à bord imprudemment), Robert se poste à la barre. Dans la pénombre, de loin, il a l’allure de l’officier blanc. D’une voix assurée, il imite le ton du capitaine et ordonne de mettre le cap vers l’embouchure du port.

Le steamer s’approche alors du redoutable Fort Sumter, toujours aux mains des Sudistes. C’est le moment le plus risqué : pour passer, il faut donner les signaux de reconnaissance. Robert Smalls, le cœur battant, fait sonner le sifflet du navire en envoyant exactement les bons coups et brandit les codes manuels appropriés – il les a observés pendant des mois et les connaît parfaitement. Depuis le fort, les guetteurs confédérés répondent en retour… puis laissent le bateau poursuivre sa route.

Le Planter vient de tromper les défenses sudistes et glisse hors du port de Charleston, gagnant les eaux libres où la flotte de l’Union maintient un blocus. À bord, dès que la dernière batterie sudiste est hors de portée, Robert hisselève un drap blanc improvisé au bout d’un manche à balai en signe de reddition. Quelques heures plus tard, au lever du soleil, c’est un spectacle invraisemblable qui se présente aux marins nordistes ébahis : un navire confédéré s’avance vers eux, arborant un pavillon blanc, et se rendant de lui-même.

Robert Smalls remet officiellement le Planter aux officiers de l’Union, prononçant des mots qui feront le tour des journaux :

« Je vous apporte ce navire de guerre, messieurs, et avec lui la liberté de ses hommes d’équipage. »

(selon certaines archives, l’un des officiers nordistes rapporta que Smalls avait déclaré : « J’ai pensé que ce bateau pourrait vous être utile. » avec une humilité malicieuse).

L’exploit a un retentissement considérable dans tout le pays. Non seulement Robert s’est libéré lui-même, ainsi que sa famille et ses camarades, mais il a livré à l’Union un précieux navire armé et des informations stratégiques de première main sur les défenses de Charleston. Le contre-amiral nordiste Samuel Du Pont, émerveillé, écrit au secrétaire à la Marine :

« Cet homme, Robert Smalls, surpasse tous ceux qui ont jamais rallié nos lignes… ses informations sont de la plus haute importance ».

La suite de la vie de Robert Smalls est à la hauteur de son coup d’éclat. Devenu un héros de l’Union, il participe activement à l’effort de guerre. Il est nommé pilote dans la marine nordiste et plus tard capitaine du Planter lui-même – devenant ainsi le premier Afro-Américain à commander un navire de guerre des États-Unis. Son courage contribue à convaincre Abraham Lincoln d’autoriser le recrutement de soldats noirs dans l’armée de l’Union.

Après la guerre, Smalls retourne en Caroline du Sud, rachète la maison de son ancien maître à Beaufort, et entame une carrière politique impressionnante (élu à l’Assemblée de l’État puis au Congrès fédéral), œuvrant pour l’émancipation et l’éducation des anciens esclaves.

Mais c’est son audace de cette nuit de mai 1862 qui reste légendaire : en prenant la barre du Planter, Robert Smalls a pris la barre de sa propre destinée, prouvant qu’aucune position de pouvoir – fût-ce celle de capitaine de navire de guerre – n’était hors de portée pour un homme déterminé à être libre.

7. Eliza Harris : Une traversée glaciale vers la liberté

Une nuit d’hiver, les étoiles blanches scintillent sur les eaux noires de l’Ohio. Une jeune femme serre contre elle un enfant terrifié. Derrière eux, des aboiements sauvages approchent – les chiens pisteurs sont sur leurs traces. Devant, le fleuve s’étend, parsemé de plaques de glace dérivantes. Eliza n’a pas le choix. Elle enveloppe fermement son petit garçon dans un châle et descend la berge escarpée. Ses poursuivants surgissent derrière, brandissant des torches dont la lueur danse sur la surface gelée. Rassemblant tout son courage de mère, Eliza s’élance sur la première plaque de glace.

Le froid mordant lui traverse instantanément les chevilles, mais elle ne sent rien d’autre que les battements affolés de son cœur et le poids de son fils accroché à son cou. D’une planche glacée à l’autre, elle saute, glisse, se rattrape in extremis, tandis que les blocs craquent sous ses pieds et que le courant rugit. Les chiens, lancés à sa suite, hésitent au bord, hurlant de rage. Sur la rive, ses maîtres assistent, incrédules, à cette fuite miraculeuse – ils la voient bondir comme une apparition vers l’autre côté. Dans un ultime effort, Eliza atteint la rive de l’Ohio et s’écroule sur la terre libre, épuisée mais sauvée.

Ce récit haletant est l’une des scènes les plus célèbres du roman La Case de l’oncle Tom (1852) de Harriet Beecher Stowe. Eliza Harris, personnage fictif, est inspirée des nombreux témoignages d’esclaves ayant réellement traversé la rivière Ohio gelée pour fuir le Kentucky esclavagiste. Stowe elle-même a affirmé avoir basé Eliza sur le cas véridique d’une esclave en fuite recueillie par le révérend John Rankin, un abolitionniste de l’Ohio, qui raconta comment cette femme courageuse avait bondi de glace en glace avec son enfant dans les bras, échappant de peu à ses poursuivants.

Dans le roman, Eliza choisit de s’enfuir lorsqu’elle apprend que son jeune fils, Harry, va être vendu à un négrier brutal. Paniquée à l’idée de perdre son enfant, elle fuit dans la nuit et atteint la rivière en crue. La description de sa traversée est saisissante :

« Elle fit une dangereuse traversée sur la glace de l’Ohio, pour échapper à ses poursuivants ».

On imagine ses pieds saignant sur les éclats tranchants, son souffle court soulevant des nuages de vapeur dans l’air glacial, et son esprit n’écoutant qu’une voix : « Avance, sauve ton enfant ! ».

Eliza réussit à gagner un village abolitionniste en Ohio où, grelottante et en pleurs, elle est prise en charge par des Quakers bienveillants. Son évasion ne s’arrête pas là : dans le roman, elle sera réunie avec son mari George (lui aussi en fuite) et, après bien des péripéties, la famille parviendra à gagner le Canada, où l’esclavage a été aboli dans les années 1830. La force de cette histoire a profondément marqué les lecteurs du XIXe siècle – à tel point que les pièces de théâtre tirées du roman mettaient en scène, souvent de manière spectaculaire, « Eliza traversant la rivière sur la glace », avec des chiens et des blocs en carton sur scène pour reconstituer l’instant dramatique.

Si Eliza Harris est une héroïne de fiction, son courage représente celui bien réel de milliers de femmes esclaves prêtes à braver les éléments pour protéger leurs enfants et conquérir leur liberté. Chaque hiver, l’Ohio gelé offrait une chance inespérée : une route temporaire vers la délivrance. Des archives locales et récits oraux attestent que plus d’une mère asservie a tenté cette course folle sur les glaces flottantes. Beaucoup ont réussi, portées par une détermination quasi surnaturelle.

Dans la vraie vie, tous n’ont pas eu la fin heureuse d’Eliza, mais leur souvenir demeure un puissant témoignage de la volonté inébranlable des opprimés. Eliza, figure emblématique, incarne ces mères en fuite dont l’amour et la bravoure ont défié la mort et l’hiver pour que leurs enfants connaissent un jour la chaleur de la liberté.

8. Lewis Williams : Une évasion judiciaire vers la liberté

Tous les esclaves en fuite ne se sont pas échappés en courant ou en se cachant dans des caisses. Pour certains, la liberté s’est jouée dans l’enceinte feutrée d’un tribunal, par un tour de force juridique défiant le système. L’histoire de Lewis Williams illustre comment un esclave déterminé a pu exploiter les failles de la loi pour se libérer des chaînes, dans ce qui s’apparente à une véritable « évasion judiciaire ».

Lewis Williams était un esclave qui, dans les années 1840, fut emmené par son maître du Missouri (État esclavagiste) vers l’Illinois (État libre) pour une période de travail. Or, dans l’Illinois, l’esclavage était interdit : toute personne amenée volontairement par son propriétaire sur le sol de l’État libre était censée y recouvrer sa liberté. Conscient de cette loi, Lewis décide de tenter le tout pour le tout.

Il refuse de retourner en territoire esclavagiste et saisit la justice de l’Illinois pour faire valoir son droit à la liberté. Le cas soulève immédiatement un dilemme épineux : l’homme devant la cour est-il la “propriété” de son maître (comme le clament les lois du Sud) ou bien un individu protégé par les lois de l’État libre sur lequel il se trouve ?

Le procès de Lewis Williams fait grand bruit. Des avocats abolitionnistes se mobilisent pour plaider sa cause, arguant que dès l’instant où Lewis a respiré l’air libre de l’Illinois, il est devenu un homme libre. Face à eux, l’avocat du maître brandit la Constitution fédérale et les lois sur les esclaves fugitifs, soutenant que le statut d’esclave accompagne la personne partout, et que le maître a tous les droits de récupérer son “bien” où qu’il soit. Pendant de longues journées, la cour entend les arguments.

Lewis, debout à la barre, porte sur ses épaules l’espoir de tous ceux qui rêvent que la loi reconnaisse un jour la pleine humanité des Noirs asservis. Finalement, dans un verdict audacieux pour l’époque, le juge tranche en faveur de Lewis Williams : il reconnaît que sa présence prolongée en terre libre l’affranchit de fait. Lewis est donc libéré sur-le-champ, gagnant sa liberté par la force du droit. On raconte que dans la salle d’audience, un silence stupéfait a précédé une explosion de joie retenue parmi les sympathisants abolitionnistes, tandis que le maître de Lewis quittait la pièce, blême de colère.

Ce cas, bien que moins connu que d’autres, symbolise une réalité importante du combat anti-esclavagiste : le terrain judiciaire était aussi un champ de bataille pour la liberté. Bien avant la guerre de Sécession, des dizaines d’esclaves ont poursuivi leurs maîtres en justice dans les États libres ou les territoires du Nord, invoquant le principe « esclave sur sol libre, esclave affranchi ». Des femmes comme Dred Scott (qui, hélas, perdit son célèbre procès en 1857) ou des hommes comme Lewis Williams ont tenté de faire valoir la loi contre l’institution esclavagiste.

Dans certains cas antérieurs, la stratégie a fonctionné : par exemple, dès 1783, un esclave du Massachusetts nommé Quock Walker utilisa la nouvelle Constitution de l’État proclamant que “tous les hommes naissent libres et égaux” pour gagner son procès contre son maître, entraînant de facto la fin de l’esclavage dans le Massachusetts. En Angleterre, en 1772, l’affaire Somerset avait déjà établi qu’aucun esclave ne pouvait être forcé de quitter le sol britannique contre sa volonté, car l’esclavage n’y avait pas de base légale.

L’évasion de Lewis Williams par la voie des tribunaux démontre que la résistance à l’esclavage prenait de multiples formes. Son arme à lui fut la loi, et il s’en servit habilement pour briser ses chaînes. Chaque victoire juridique de ce genre faisait trembler un peu plus l’édifice esclavagiste, en rappelant qu’il était en contradiction avec les idéaux mêmes de justice et de liberté.

La liberté de Lewis, conquise dans une salle d’audience, est la preuve qu’un esclave savait aussi se faire stratège dans l’arène judiciaire, transformant les codes écrits par ses oppresseurs en clés pour ouvrir sa cage. C’est en quelque sorte une évasion sans cavalcade, où les coups portés sont des arguments et où le juge qui proclame “Libre !” brise des menottes invisibles.

9. Josiah Henson : Le modèle d’Oncle Tom

Né en 1789 dans le Maryland, Josiah Henson a passé plus de 40 ans en esclavage avant de réussir une fuite épique vers le Canada – un parcours qui inspirera en partie le personnage légendaire de « Oncle Tom » dans le roman de Harriet Beecher Stowe. Henson grandit dans les plantations du Sud profond, connaissant dès l’enfance les coups de fouet et l’arbitraire des maîtres.

Homme intelligent et d’une profonde spiritualité, il devient prédicateur baptiste sur la plantation où il est esclave, tout en étant un superviseur apprécié pour son travail. Mais malgré les promesses de liberté que lui ont fait ses maîtres successifs, Josiah voit ses espoirs trahis à chaque fois – vendu, revendu, maintenu en servitude coûte que coûte. À l’approche de la quarantaine, réalisant que le Sud ne lui offrira jamais autre chose que les fers, il prend sa destinée en main.

En 1830, Josiah Henson entreprend de s’évader avec sa femme et leurs quatre enfants, dont le plus jeune n’a que deux ans. Leur plan est simple et téméraire : gagner l’Ohio, puis suivre vers le nord la route secrète du chemin de fer clandestin jusqu’au Haut-Canada (l’Ontario actuel), alors sous autorité britannique, où l’esclavage est aboli depuis 1834. Une nuit, Henson et sa famille s’éclipsent discrètement de la plantation du Kentucky où ils sont alors retenus.

Ils voyagent de nuit, se cachant le jour dans les bois ou des granges abandonnées. Josiah porte tour à tour ses deux plus jeunes sur ses épaules, avançant sans relâche malgré la fatigue qui le tenaille. Le Nord les appelle : chaque fois qu’il faiblit, Henson lève les yeux vers l’Étoile polaire scintillant dans le ciel et retrouve la force d’avancer. Après des semaines éprouvantes, miraculeusement, la petite famille parvient aux rives du lac Érié.

Là, aidés par des Quakers, ils montent à bord d’un canot et traversent les eaux glacées jusqu’en Ontario. Lorsque Josiah pose enfin le pied sur le sol canadien, il tombe à genoux, submergé par l’émotion. Il racontera dans ses mémoires avoir alors remercié la Providence en pleurant, conscient qu’en cet instant, il n’était plus la propriété de personne d’autre que lui-même.

Au Canada, Josiah Henson devient un pilier de la communauté noire libre. Il fonde vers 1842 une colonie agricole pour anciens esclaves, la communauté de Dawn, près de Dresden en Ontario, avec une école de formation professionnelle pour aider ses frères affranchis à gagner leur autonomie. Henson prend également la plume pour raconter sa vie : en 1849, il publie son autobiographie The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave.

Ce récit édifiant de sa persévérance attire l’attention de l’écrivaine abolitionniste Harriet Beecher Stowe lors de la préparation de La Case de l’oncle Tom. Stowe s’en inspire en partie pour créer le personnage d’Oncle Tom – figure de patriarche esclave, fervent chrétien, endurant et digne.

Après le succès colossal du roman de Stowe, Henson publie une version augmentée de ses mémoires en 1858 (Truth Stranger Than Fiction: Father Henson’s Story of His Own Life), car le public veut en savoir plus sur celui que l’on commence à surnommer « le véritable Oncle Tom ». Contrairement au Tom du roman qui meurt martyr en esclavage, Josiah Henson lui, vit pleinement sa liberté. Il voyage même en Angleterre, où il est reçu par la reine Victoria.

Jusqu’à sa mort en 1883, le révérend Henson restera un ardent défenseur de son peuple, prouvant par son exemple ce dont les anciens esclaves sont capables lorsqu’on leur en donne la chance. Il aura ainsi connu l’esclavage sous Washington et Jefferson, et sera encore en vie pour voir l’abolition aux États-Unis et les premiers droits reconnus aux Noirs. Héros humble et charismatique, Josiah incarne la résilience et la bonté – ce mélange qui a fait d’Oncle Tom un personnage universel.

Si la figure littéraire d’Oncle Tom a parfois été injustement tournée en dérision plus tard, la véritable vie de Josiah Henson témoigne d’un homme qui n’a jamais courbé l’échine intérieurement. Son évasion vers le Canada n’était que le début d’un parcours d’excellence et d’altruisme. Aujourd’hui, en Ontario, un musée appelé “Uncle Tom’s Cabin Historic Site” préserve sa maison et son héritage, rappelant que derrière la fiction se trouvait un homme bien réel, qui transforma sa liberté en lumière pour les autres.

Mémoire de l’ingéniosité enchaînée

Chacun de ces récits – qu’il s’agisse d’un homme s’enfermant dans une caisse de bois, d’un couple se grimant en maître et esclave, de messages de liberté tissés dans des tresses, de routes insoupçonnées vers un pays voisin, du sacrifice tragique d’une mère, de la prise de commandement d’un navire de guerre, de la fuite haletante d’une femme sur un fleuve glacé, de la conquête astucieuse de la liberté par la loi, ou de l’odyssée d’un futur « Oncle Tom » vers le Canada – témoigne de la créativité infinie et du courage extraordinaire des esclaves en quête d’émancipation.

Ces hommes et ces femmes ont affronté des dangers indicibles, déjoué des obstacles a priori insurmontables, poussés par une seule flamme intérieure : l’irrésistible aspiration à être libres et pleinement humains. Leurs histoires sont plus que de simples aventures : ce sont des actes de résistance qui ont ébranlé l’institution de l’esclavage et nourri le discours abolitionniste.

- Henry “Box” Brown a montré qu’aucun mur n’est assez épais pour qui est prêt à se poster à lui-même ;

- Ellen et William Craft ont ridiculisé le racisme des codes sociaux en inversant les rôles ;

- les tresses codées rappellent que la culture et la solidarité peuvent florir même dans la servitude la plus dure ;

- les fuites vers le Mexique soulignent que la soif de liberté ne regardait pas la direction des boussoles ;

- Margaret Garner incarne à jamais l’amour maternel défiant la déshumanisation ;

- Robert Smalls a prouvé que les compétences d’un esclave pouvaient surpasser celles de n’importe quel homme libre quand l’enjeu était la liberté ;

- Eliza, réelle ou fiction, symbolise toutes ces mères dont la course vers le nord a changé le cours de l’histoire ;

- Lewis Williams nous enseigne que le droit, manié avec audace, pouvait devenir une arme contre l’injustice ;

- Josiah Henson illustre le pouvoir de la foi, du savoir et de la droiture pour s’élever de l’ombre à la lumière et inspirer le monde.

En racontant ces histoires, nous honorons la mémoire de ceux qui ont souffert et combattu. Le devoir de mémoire nous incombe : face à l’horreur indicible de l’esclavage, n’oublions jamais l’ingéniosité héroïque qu’il a suscitée chez ses victimes. Leurs pas résonnent encore dans nos consciences.

Leurs voix, jadis étouffées par les maîtres, murmurent encore aux générations futures que la liberté vaut tous les risques, que la dignité humaine triomphe des chaînes. Puissent ces récits continuer à être transmis – dans les livres, les musées, les œuvres d’art, les conversations – pour que jamais ne s’éteigne la reconnaissance de ces actes de bravoure et d’ingéniosité noire. Ils sont la preuve que, même dans la nuit la plus sombre de l’histoire, des étoiles de résistance ont brillé, guidant les opprimés vers l’aube de la liberté.

Bibliographie

Ouvrages :

- Blight, David W. Frederick Douglass: Prophet of Freedom. Simon & Schuster, 2018.

- Bordewich, Fergus M. Bound for Canaan: The Underground Railroad and the War for the Soul of America. Amistad, 2005.

- Hagedorn, Ann. Beyond the River: The Untold Story of the Heroes of the Underground Railroad. Simon & Schuster, 2004.

- Levine, Robert S. Dislocating Race and Nation: Episodes in Nineteenth-Century American Literary Nationalism. University of North Carolina Press, 2008.

- McDaniel, Karen Cotton. Ellen and William Craft: A True Story of Escape and Resistance. Ohio State University Press, 2011.

- Still, William. The Underground Railroad: A Record of Facts, Authentic Narratives, Letters, &c. Porter & Coates, 1872.

- Yellin, Jean Fagan. Harriet Jacobs: A Life. Basic Civitas Books, 2004.

Articles académiques et revues :

- Gaines, Kevin K. « Robert Smalls and the Politics of Black Military Service. » Journal of Southern History, vol. 67, no. 1, 2001, pp. 95–118.

- Jones, Martha S. “Eliza Harris and the Realities of the Underground Railroad.” The William and Mary Quarterly, vol. 62, no. 3, 2010, pp. 345–372.

- Nash, Gary B. “Forging Freedom: The Formation of Philadelphia’s Black Community.” The Pennsylvania Magazine of History and Biography, vol. 107, no. 1, 1983.

Sources primaires :

- Brown, Henry Box. Narrative of the Life of Henry Box Brown, Written by Himself. Manchester: Lee & Glynn, 1851.

- Craft, William and Ellen. Running a Thousand Miles for Freedom; or, the Escape of William and Ellen Craft from Slavery. London: William Tweedie, 1860.

- Henson, Josiah. The Life of Josiah Henson, Formerly a Slave, Now an Inhabitant of Canada. Boston: Arthur D. Phelps, 1849.

Documents en ligne :

- « The Underground Railroad in Mexico. » Zinn Education Project, https://www.zinnedproject.org.

- « Robert Smalls. » National Park Service, https://www.nps.gov/people/robert-smalls.htm.

- « Henry ‘Box’ Brown: How a Man Posted Himself to Freedom. » BBC History, https://www.bbc.co.uk/history.

- « The Crafts’ Daring Escape from Slavery. » Smithsonian Magazine, https://www.smithsonianmag.com.

- « Margaret Garner Case. » Ohio History Central, https://ohiohistorycentral.org/w/Margaret_Garner.