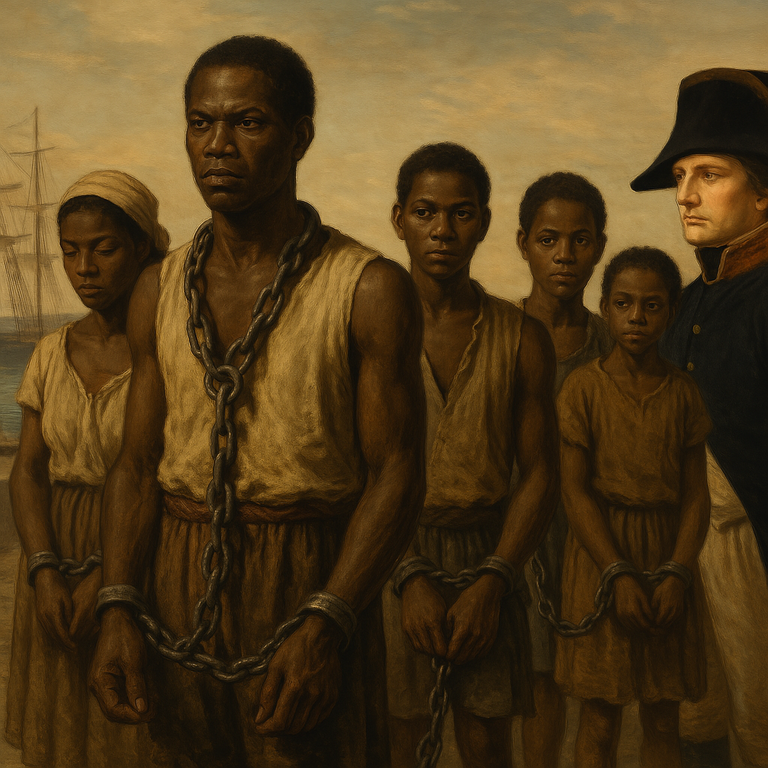

En 1802, sous les ordres de Napoléon Bonaparte, des centaines de Guadeloupéens et Haïtiens furent arrachés à leur terre et envoyés de force en Corse. Leur crime ? Avoir refusé le retour à l’esclavage. Voici l’histoire occultée d’une déportation politique et raciale qui a marqué l’histoire de France, entre oubli, souffrance et résilience.

I. Le vent de liberté brisé

L’année 1802 aurait pu consolider les conquêtes révolutionnaires dans les colonies. Au lieu de cela, elle signa la trahison d’un espoir. Huit ans après l’abolition de l’esclavage proclamée par la Convention en 1794, Napoléon Bonaparte, Premier Consul, décida de rétablir l’ordre ancien dans les colonies françaises, notamment en Guadeloupe et à Saint-Domingue (Haïti).

Mais les anciens esclaves, devenus citoyens, soldats, cultivateurs libres, refusaient de redevenir des biens meubles. Leur résistance fut immédiate, farouche, héroïque. À Saint-Domingue, Toussaint Louverture fut arrêté par traîtrise et mourut au Fort de Joux. En Guadeloupe, la révolte menée par Louis Delgrès fut écrasée dans le sang. Et les survivants ? Pour eux, Napoléon avait une solution aussi radicale que cynique : la déportation.

II. Déportés de la liberté

Sous prétexte de maintenir l’ordre, plus de 400 hommes, femmes et enfants antillais — Guadeloupéens et Haïtiens confondus — furent arrachés à leurs terres natales, enchaînés, et envoyés en métropole. D’abord triés dans les bagnes de Brest ou Toulon, ils furent finalement envoyés en Corse.

Pour Napoléon, la Corse devait être « civilisée« , intégrée à l’espace français comme n’importe quelle colonie. Quoi de mieux, pensait-il, que d’y assigner aux travaux forcés ces insoumis d’outre-mer ? Le projet n’était pas seulement punitif. Il était aussi idéologique : humilier les Noirs libres, les utiliser comme outils d’aménagement colonial, et briser leur exemple.

III. Les chaînes de l’oubli

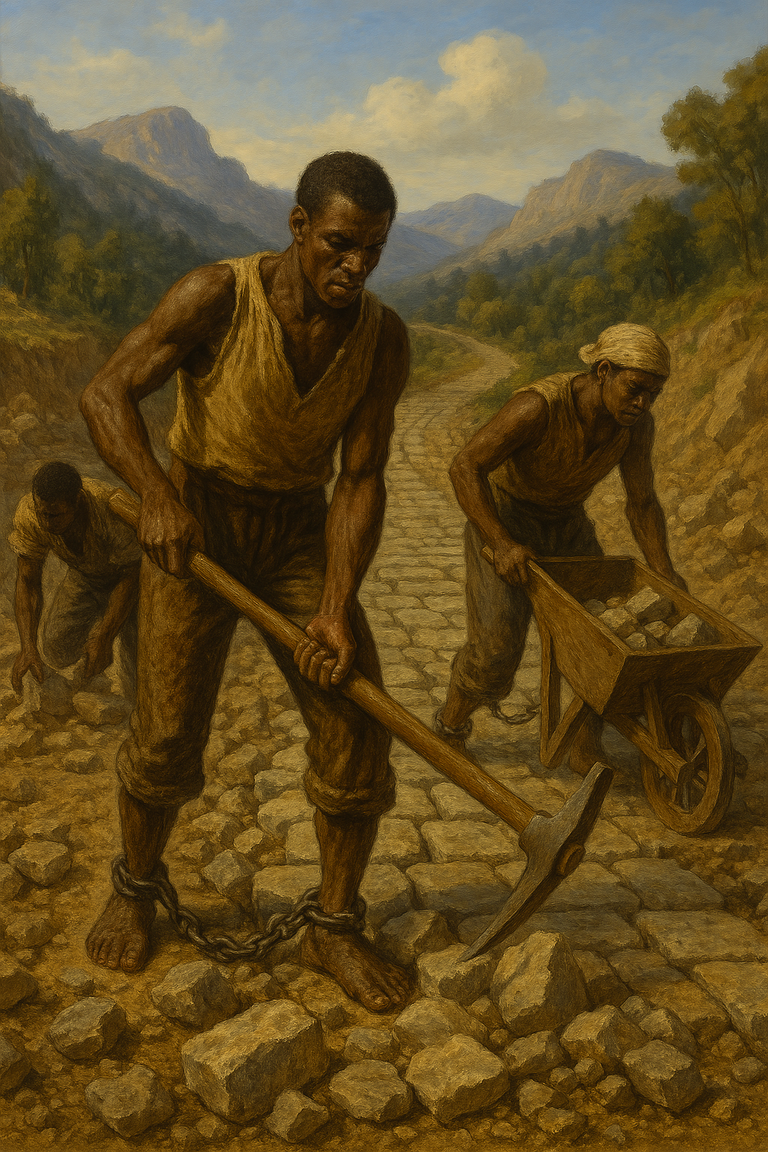

Les déportés furent internés dans le couvent des Capucins, à Ajaccio, transformé en camp. Dévêtus, ferrés, exposés aux maladies et à la rudesse du climat, ils furent contraints de participer à des travaux d’infrastructure. Parmi eux, la légendaire route entre Ajaccio et Bastia, au cœur de la forêt de Vizzavona. Une route « royale », construite sur la souffrance de ceux que la République avait autrefois appelés frères.

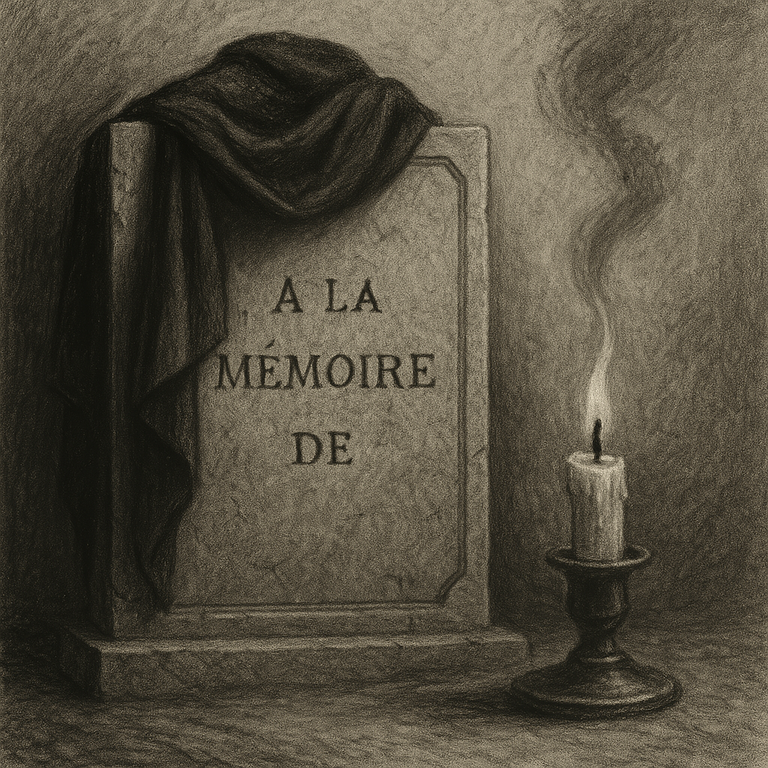

Ils abattirent les arbres, creusèrent les pentes, transportèrent les pins laricio pour fabriquer les mâts de la marine française. Beaucoup moururent d’épuisement, de froid, de malnutrition. Peu survécurent. Parmi eux, Jean-Baptiste Mills, député mulâtre, et Jean-Louis Annecy, militaire et homme politique, moururent loin des leurs, dans l’indifférence.

IV. Une mémoire effacée

L’histoire n’a retenu ni leurs noms, ni leurs visages. Longtemps, même les historiens les ont ignorés. Ce n’est que dans les années 1990, grâce aux travaux de chercheurs comme Francis Arzalier, Bernard Gainot ou Claude Bonaparte Auguste, que cette page sombre de l’histoire a commencé à émerger. Et même aujourd’hui, rares sont les lieux en Corse ou en métropole qui rendent hommage à ces hommes et ces femmes.

Pas de monument national. Pas de jour de commémoration. Rien qu’un silence, hérité de l’Empire et de l’Histoire, sur fond de « légende napoléonienne » soigneusement entretenue.

V. Les bâtisseurs invisibles

Pourtant, sans eux, la Corse moderne n’existerait pas dans sa forme actuelle. Les routes, les ponts, les forts, les sentiers de Vizzavona portent leur empreinte. Ils furent les premiers « bâtisseurs noirs » de la France insulaire. Ils ne demandèrent ni or, ni statut, ni médailles. Seulement de vivre libres.

Leur sort n’était pas celui d’esclaves, mais d’ennemis politiques. Car ils avaient défié l’ordre établi. Ils avaient porté l’idéal de liberté plus haut que les intérêts de l’Empire. Et pour cela, ils furent brisés.

VI. Réparer l’Histoire

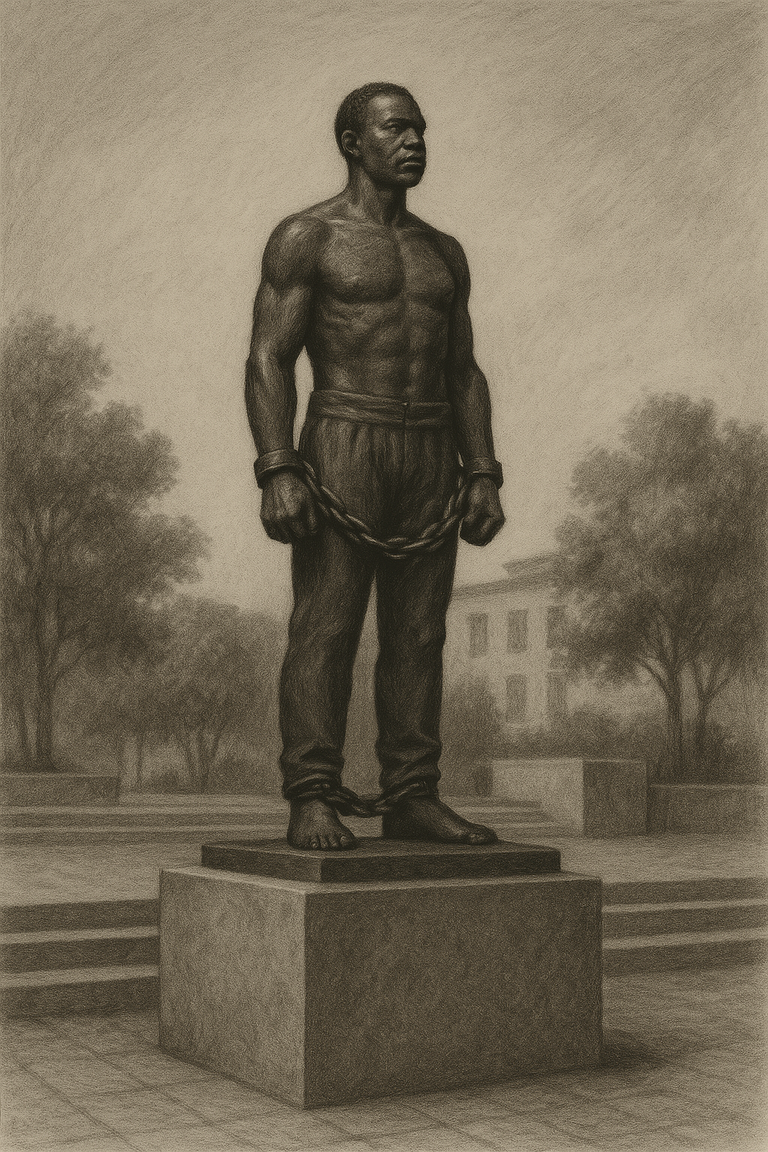

En 2022, l’historien Jean-Yves Coppolani proposa l’érection d’un monument à Corte, en hommage aux déportés antillais. Une initiative salutaire, mais qui reste isolée. La France, si prompte à commémorer ses gloires, peine encore à reconnaître ses trahisons.

Réparer l’histoire, ce n’est pas simplement bâtir une stèle. C’est enseigner cette mémoire dans les écoles, l’évoquer dans les musées, et l’inscrire dans la conscience collective. Car ce que ces déportés ont affronté — le racisme d’État, l’effacement, l’exploitation — continue, sous d’autres formes, de marquer notre présent.

Les Guadeloupéens et Haïtiens déportés en Corse n’étaient pas des victimes passives. Ils furent des résistants. Leurs chaînes ne sont pas seulement des instruments de soumission : elles sont des témoignages de dignité, de courage et de combat.

Sources bibliographiques

- Francis Arzalier, Déportés haïtiens et guadeloupéens en Corse (1802-1814), Annales historiques de la Révolution française, nos 293-294, Armand Colin / Société des études robespierristes, 1993, p. 469-490.

- (ISSN 0003-4436 ; DOI : 10.3406/AHRF.1993.1586)

- Jean-Yves Coppolani, Des Antillais déportés en Corse à l’époque napoléonienne, Bulletin de la Société des sciences historiques et naturelles de la Corse, no 656, 1989, p. 245-254.

- Marcel Grandière, Les réfugiés et les déportés des Antilles à Nantes sous la Révolution, Bulletin de la Société d’histoire de la Guadeloupe, nos 33-34, 3e et 4e trimestres 1977.

- (Consultable sur SHG-Archives)