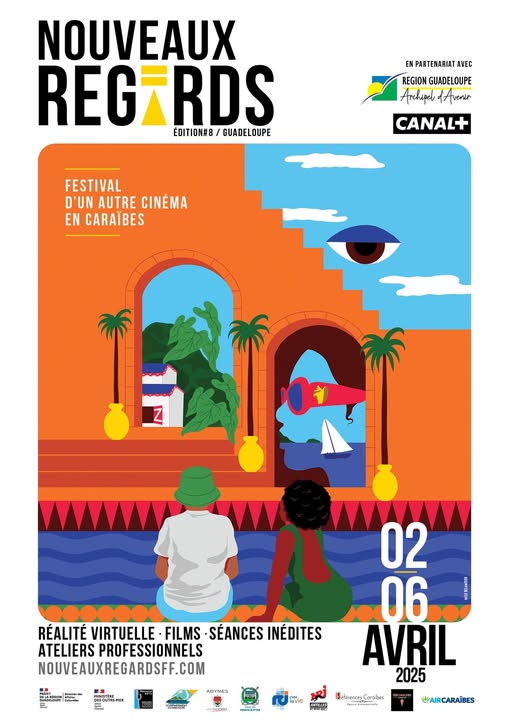

Du 2 au 6 avril 2025, la Guadeloupe célèbre un cinéma caribéen en pleine ébullition : une arme de mémoire, d’identité et de réinvention culturelle.

Une mémoire filmée entre résistance et héritage

Du 2 au 6 avril 2025, la Guadeloupe devient l’épicentre d’un cinéma qui refuse l’oubli.

Le Festival du film caribéen célèbre cette année encore la puissance narrative de la Caraïbe, terre de mémoire, de luttes et d’imaginaires insulaires en pleine effervescence.

À la croisée de l’histoire, de la résistance et de l’art, le cinéma caribéen s’impose comme un cri d’existence. Entre mémoire, révolte et créativité, chaque projection est un acte de transmission et de réappropriation.

Ce dossier revient sur les grandes étapes de cette aventure cinématographique, de l’ombre de l’Empire aux écrans du monde, en passant par les combats identitaires portés par des voix audacieuses.

L’ombre de l’Empire : naissance d’un cinéma sous tutelle

L’histoire du cinéma caribéen commence dans un cadre colonial où l’image sert d’outil de contrôle. Dès les premières décennies du XXᵉ siècle, les puissances européennes et américaines capturent la Caraïbe à travers des documentaires ethnographiques et des fictions exotiques, souvent empreints d’une vision paternaliste. La caméra est alors un instrument de domination, un dispositif de mise en scène du « sauvage », comme dans « Divine Horsemen: The Living Gods of Haiti » (1953) de Maya Deren, qui, malgré son respect des rites vaudous, perpétue une certaine fascination exotisante.

Parallèlement, les États-Unis, par le biais d’Hollywood, utilisent la région comme un décor pittoresque, peuplé de clichés : îles paradisiaques, danseurs lascifs et corsaires romantiques. Le film « Captain Blood » (1935) de Michael Curtiz, avec Errol Flynn, illustre cette vision où la Caraïbe est un simple terrain de jeu pour les aventures de l’Occident.

Mais les années 1950 et 1960 marquent un tournant. Alors que les indépendances politiques s’amorcent, une nouvelle génération de cinéastes s’éveille, décidée à reprendre en main la narration.

Les années 1960-1970 : le cinéma militant et la quête d’identité

Les indépendances de plusieurs pays caribéens dans les années 1960 ne se traduisent pas immédiatement par une autonomie cinématographique. La dépendance économique aux anciens colonisateurs limite la production locale, mais un cinéma militant commence à émerger. Inspirés par la vague tiers-mondiste du cinéma latino-américain (notamment le « Cinéma Novo » brésilien et le cinéma cubain révolutionnaire), certains réalisateurs caribéens utilisent le film comme un outil de contestation politique.

L’éveil du cinéma martiniquais et guadeloupéen

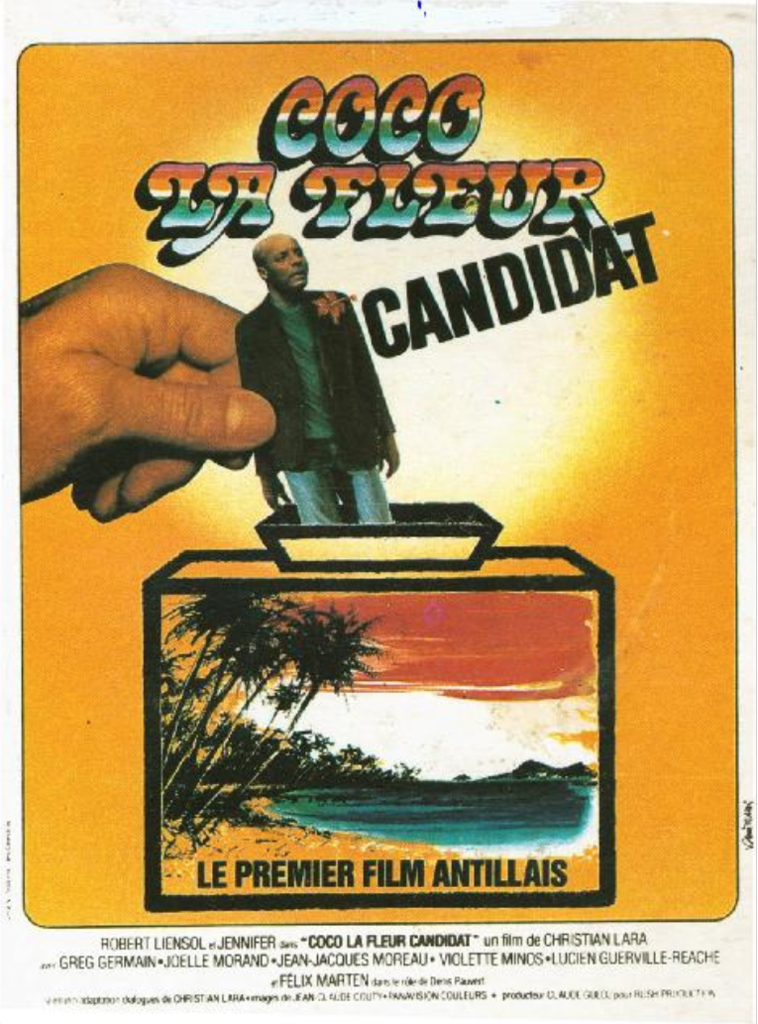

En Martinique et en Guadeloupe, les revendications identitaires s’expriment par l’image. Christian Lara, souvent considéré comme le père du cinéma guadeloupéen, réalise en 1978 Coco-la-fleur, candidat, une satire politique dénonçant la manipulation des élections dans les Antilles françaises.

De son côté, Euzhan Palcy, avec Rue Cases-Nègres (1983), offre un regard inédit sur la condition des travailleurs noirs dans les plantations de Martinique, loin des récits folklorisés.

Cuba et le cinéma révolutionnaire

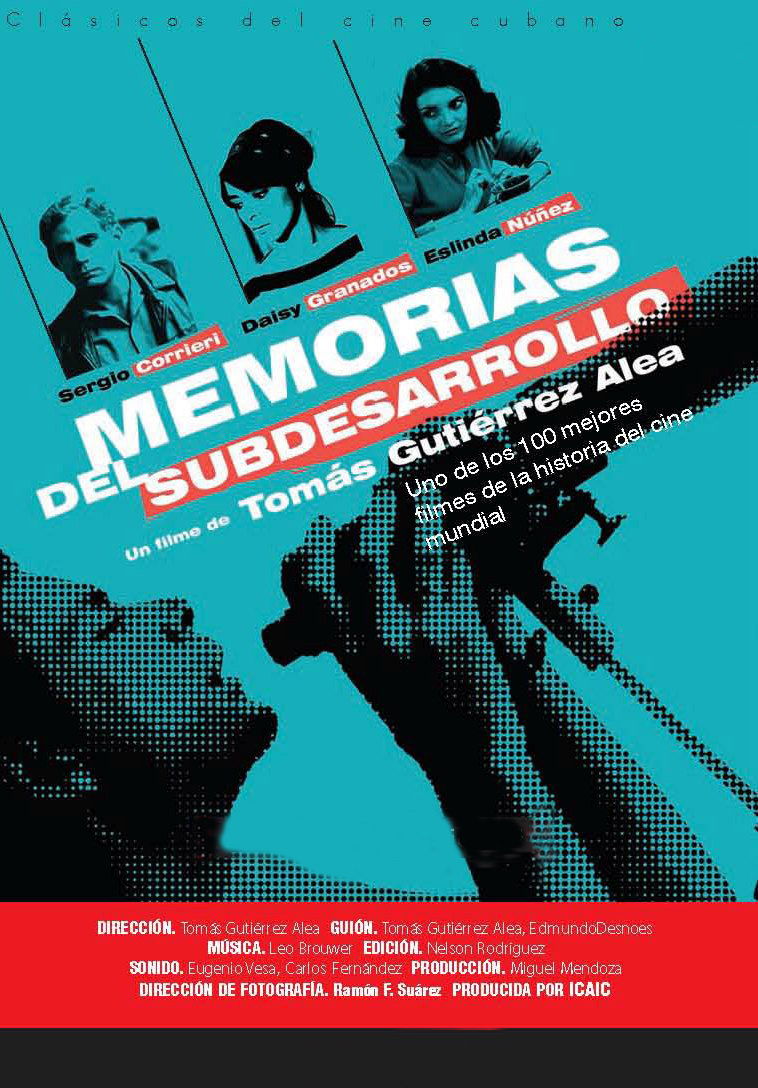

À Cuba, le cinéma devient un pilier du projet révolutionnaire. Sous l’impulsion de l’Institut Cubain de l’Art et de l’Industrie Cinématographique (ICAIC), créé en 1959, des films comme Memorias del Subdesarrollo (1968) de Tomás Gutiérrez Alea dressent un portrait sans concession des contradictions de la révolution. Le cinéma cubain s’impose alors comme le fer de lance du cinéma caribéen engagé, jouant un rôle de modèle pour les cinéastes des îles voisines.

Le cinéma haïtien : entre engagement et tragédie

En Haïti, où la dictature des Duvalier censure toute velléité artistique, des cinéastes comme Raoul Peck et Arnold Antonin émergent dans les années 1980. L’Homme sur les Quais (1993), premier film haïtien sélectionné à Cannes, met en lumière le poids de la mémoire sous un régime autoritaire. L’exil devient une constante du cinéma haïtien, nombre de réalisateurs étant contraints de tourner hors du pays.

3. Les années 1990-2000 : entre diaspora et reconnaissance internationale

Avec la mondialisation et l’essor des diasporas, le cinéma caribéen se diffuse davantage à l’international. Le numérique démocratise la production, permettant à de jeunes réalisateurs d’émerger, bien que le financement reste un défi majeur.

L’un des tournants de cette période est la montée du cinéma de la diaspora. Des cinéastes comme Raoul Peck, après avoir fui Haïti sous Duvalier, tournent aux États-Unis (Lumumba, 2000) et en Europe (I Am Not Your Negro, 2016), tout en restant fidèles à leur engagement pour la mémoire noire.

Dans le même temps, la Guadeloupe et la Martinique restent sous contrôle français, ce qui limite les possibilités de productions locales. Le Centre National du Cinéma (CNC) finance quelques films, mais ceux-ci peinent à exister face au rouleau compresseur de la production hexagonale. Des festivals comme le FEMI en Guadeloupe ou le Festival Régional et International du Cinéma de Guadeloupe (FÉMIG) jouent un rôle clé dans la visibilité de ces œuvres.

4. Le cinéma caribéen aujourd’hui : vers une autonomie narrative ?

Le XXIᵉ siècle marque une accélération des initiatives locales. Des plateformes de streaming indépendantes, telles que KweliTV, donnent une place plus grande aux productions afro-caribéennes. Les femmes cinéastes occupent désormais une place centrale, avec des réalisatrices comme Miryam Charles (Haïti-Canada) et Martine Jean.

Le cinéma caribéen reste toutefois confronté à des défis majeurs :

- Le financement et la distribution : Peu de films caribéens accèdent aux grands circuits de diffusion.

- L’absence de structures industrielles solides : Contrairement à Nollywood en Afrique, la Caraïbe peine à construire un écosystème cinématographique durable.

- L’influence persistante des productions étrangères : Beaucoup de films caribéens doivent être coproduits avec la France, le Canada ou les États-Unis.

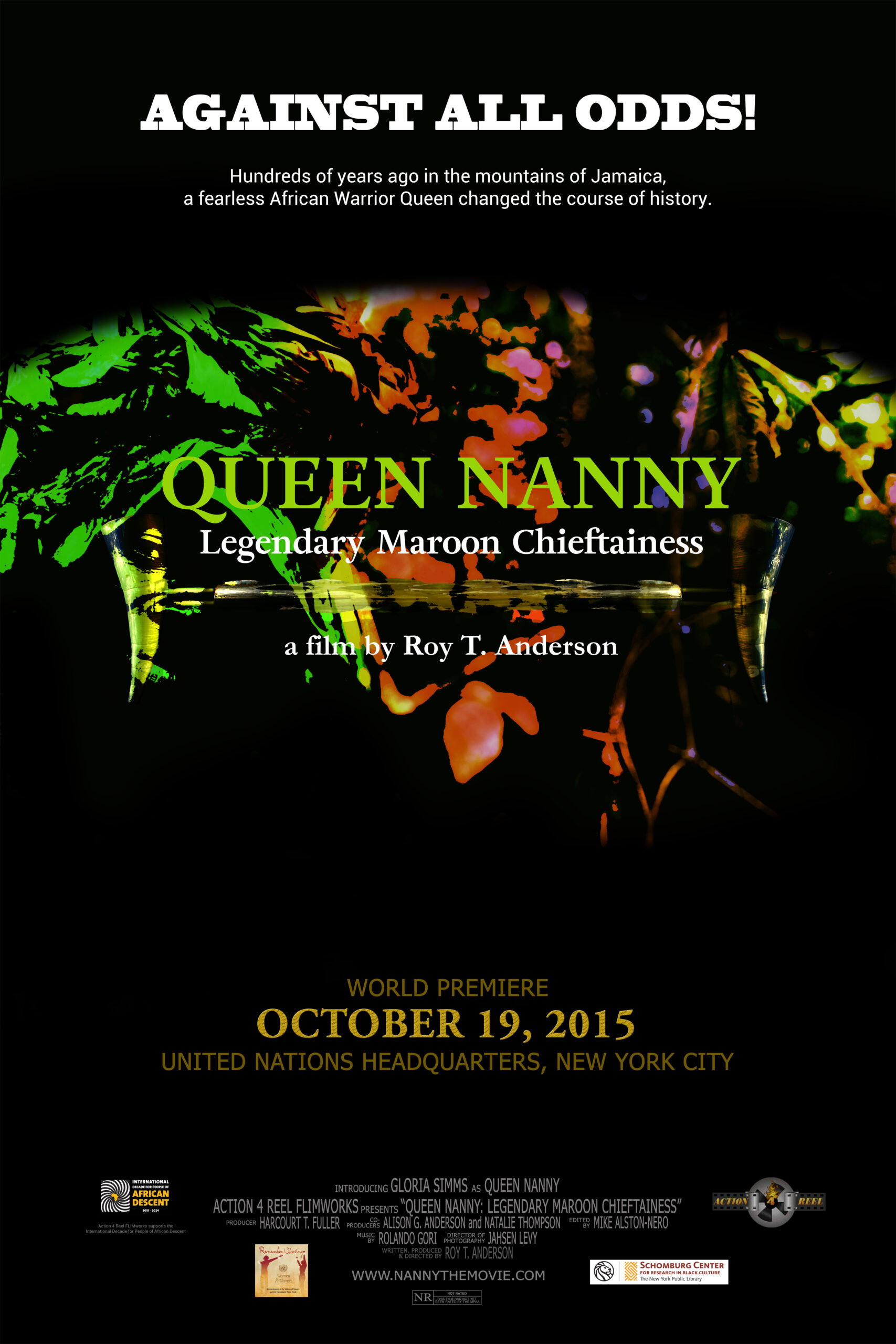

Cependant, de nouvelles voix émergent, et la Caraïbe devient un espace d’expérimentation. Des films comme Nanny de Roy T. Anderson explorent l’héritage des marrons, tandis que des séries comme Tropiques Criminels tentent d’intégrer une représentation plus authentique des îles.

Le cinéma caribéen, une insurrection permanente

Le cinéma caribéen est une insurrection permanente contre l’invisibilité. À travers ses films, il revendique l’histoire de peuples marqués par la traite, la créolisation et l’exil, mais aussi par une force de création inouïe. Il refuse d’être un simple reflet du regard occidental et s’impose, lentement mais sûrement, comme une voix singulière dans le paysage cinématographique mondial.

Le chemin reste long, mais une chose est certaine : tant qu’il y aura des cinéastes pour braquer leur caméra sur la Caraïbe, celle-ci continuera d’exister à l’écran, non plus comme un décor, mais comme un sujet.

Le Festival du film caribéen 2025 n’est pas qu’un événement culturel : c’est une insurrection poétique contre l’effacement.

En projetant les récits des peuples caribéens, en valorisant les figures oubliées et en révélant de nouvelles plumes, il participe à l’émergence d’un cinéma qui ne demande plus la parole — il la prend.

Car tant qu’il y aura des cinéastes pour filmer la Caraïbe avec sincérité et exigence, elle ne sera plus un simple décor : elle sera un monde, une voix, un regard.