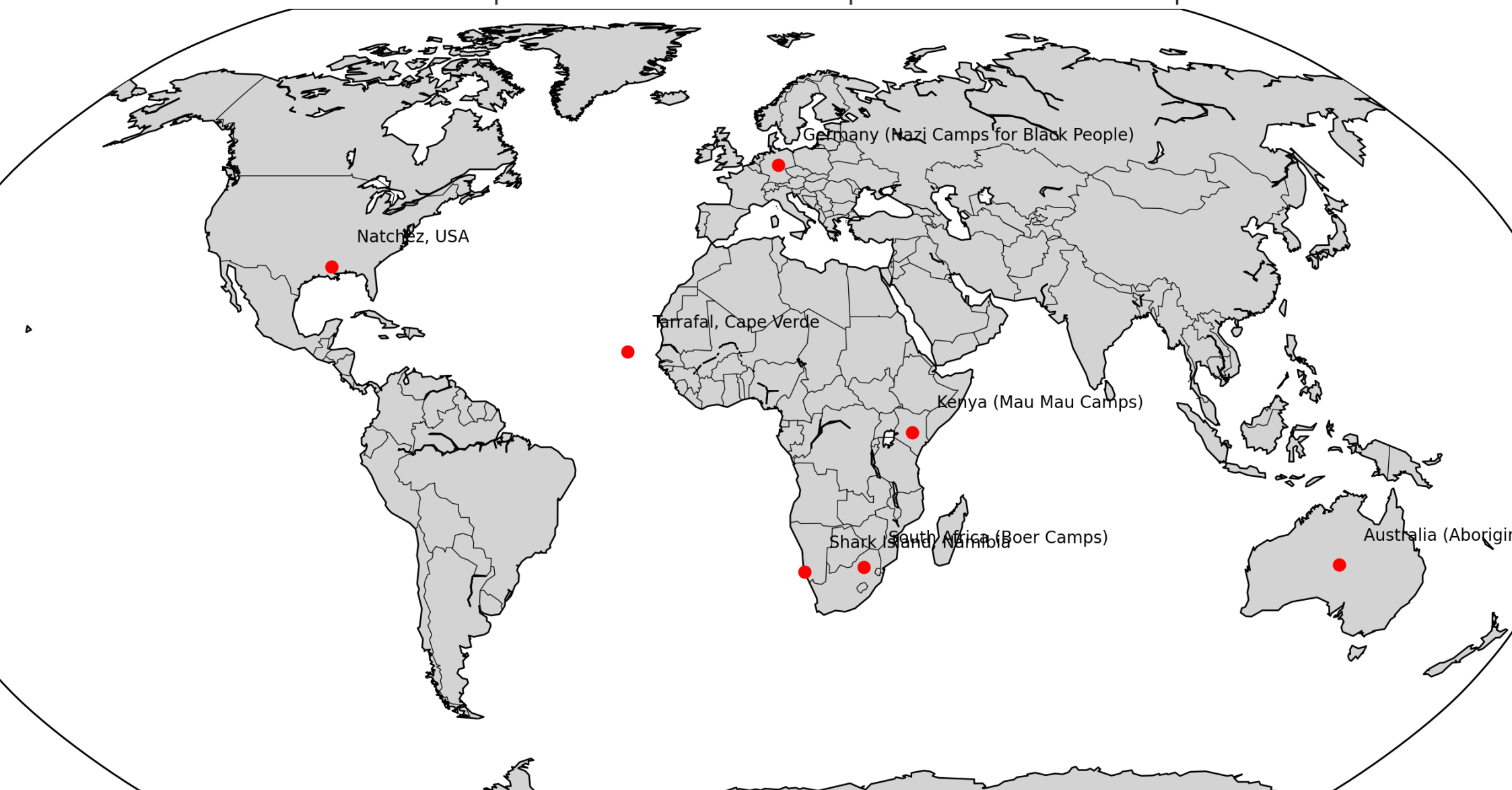

Du Mississipi à la Namibie, de l’Australie au Kenya, retour sur sept camps de concentration où l’histoire a tenté d’effacer les Noirs. Une mémoire à reconstruire.

Les camps de concentration n’ont pas été l’apanage du Troisième Reich. Avant Auschwitz, pendant et bien après, des millions de personnes noires ont été enfermées, affamées, brutalisées dans des camps érigés au nom du progrès, de l’ordre ou de la civilisation. Pourtant, cette vérité demeure absente des livres scolaires, reléguée aux marges de l’historiographie mondiale.

À la manière d’un reportage de fond, croisant géopolitique et mémoire, voici 7 exemples honteux de camps de concentration conçus pour des Noirs, dans les hémisphères Nord et Sud. Sept lieux de souffrance, de stratégie raciale, de silence.

1. Le “Devil’s Punchbowl” de Natchez (États-Unis, 1863-1865) : la liberté enchaînée

Le nom pourrait prêter à sourire s’il ne désignait pas l’un des premiers camps de concentration américains à l’ère post-esclavagiste. À Natchez, Mississippi, dans une cuvette naturelle surnommée Devil’s Punchbowl, l’armée de l’Union, pourtant libératrice des esclaves du Sud, a parqué plus de 20 000 Afro-Américains fraîchement affranchis dans des conditions abominables. Sans accès à l’eau potable, sans nourriture suffisante, ces hommes, femmes et enfants, considérés comme « surplus humanitaire », sont morts par milliers. Les sources évoquent une volonté implicite de “régulation naturelle” par famine et maladie. L’émancipation n’a pas toujours rimé avec humanité.

2. Les camps aborigènes d’Australie (1909-1970) : extermination légale

L’Australie blanche a fondé son identité en niant l’existence aborigène. Avec l’Aborigines Protection Act de 1909, le pays instaure une série de camps de détention et de travail forcé, souvent dissimulés sous des institutions dites « éducatives ». On y place les enfants arrachés à leurs familles — ce qu’on appellera plus tard la Stolen Generation — mais aussi les adultes jugés « inaptes » à la civilisation. Derrière les barbelés, c’est une politique d’effacement ethnique qui s’opère, par stérilisation, exploitation et isolement. Des générations entières ont grandi dans l’oubli, parfois jusqu’à la fin du XXe siècle.

3. Les camps noirs de la guerre des Boers (Afrique du Sud, 1899-1902) : les oubliés de l’histoire britannique

On connaît les camps britanniques pour les Boers. On oublie ceux, encore plus nombreux, établis pour les Africains noirs. Pendant la guerre anglo-boer, l’Empire britannique installe des « refugee camps« destinés aux travailleurs noirs déplacés par la politique de la terre brûlée. Officiellement « protégés », ils sont en réalité contraints au travail forcé, dans des conditions proches de l’esclavage. Pas de soins. Peu de nourriture. Et aucun statut. Ils creusent des tranchées, nourrissent les troupes, nettoient les armes de ceux qui méprisent leur humanité. Environ 115 000 Africains furent internés, plus de 14 000 y périrent.

4. Shark Island, Namibie (1904-1908) : prototype du génocide industriel

Avant Auschwitz, il y a eu Shark Island. Situé au large de Lüderitz, en Namibie, ce camp allemand a servi de terrain d’expérimentation à ce que le XXe siècle appellera plus tard le génocide. Après la rébellion des Hereros et des Namas contre l’occupation allemande, le Kaiser envoie ses troupes pour les réduire à néant. Résultat : plus de 100 000 morts, déportés, battus, affamés, soumis à des expérimentations médicales. Les crânes des victimes seront envoyés à Berlin pour justifier des thèses raciales. L’histoire coloniale allemande ne commence pas en Europe : elle commence en Afrique.

5. Tarrafal, Cap-Vert (1936-1974) : le goulag tropical du Portugal

Derrière la façade ensoleillée du Cap-Vert, le camp de Tarrafal fut l’un des outils les plus brutaux du colonialisme portugais. D’abord utilisé contre les opposants au régime salazariste, il devient dans les années 1960 une prison pour les indépendantistes africains. Angolais, Bissau-Guinéens, Capverdiens : tous y subirent tortures, travaux forcés, expérimentations inspirées des nazis, dans un isolement quasi-total. On l’appelait le « camp de la mort lente ». L’objectif n’était pas seulement de punir, mais d’annihiler symboliquement ceux qui rêvaient d’une Afrique libre.

6. Les camps Mau Mau au Kenya (1952-1960) : rébellion et répression

Au Kenya, l’insurrection Mau Mau a cristallisé le combat pour l’indépendance. La réponse britannique fut d’une violence extrême : plus de 1,5 million de Kenyans furent internés dans un réseau de camps de détention. Bâillonnés, battus, soumis à des humiliations systématiques, des milliers de prisonniers sont morts dans l’indifférence générale. Le plus tristement célèbre reste Hola, où 11 prisonniers furent massacrés à coups de matraque pour avoir refusé de travailler. Ce n’est qu’en 2013 que le Royaume-Uni a timidement reconnu sa responsabilité, après une longue bataille judiciaire.

7. Les Noirs dans l’Holocauste nazi (1933-1945) : les invisibles de l’extermination

On parle peu des Noirs dans l’Allemagne nazie, pourtant leur sort fut tragiquement aligné sur celui des autres « sous-hommes » selon l’idéologie hitlérienne. De nombreux Afro-Allemands furent stérilisés de force, exclus des écoles, interdits d’emploi, et pour beaucoup envoyés en camps de concentration. Le cas des enfants issus de soldats africains et de mères allemandes — les « enfants de la honte » — est particulièrement parlant : ils furent enlevés à leurs familles, internés, ou utilisés pour des expérimentations. L’Holocauste noir est une réalité historique encore méconnue.

Pourquoi faut-il en parler ?

Dans chacun de ces exemples, la création d’un camp pour les Noirs n’est pas un accident de l’histoire. C’est une décision politique. Un outil de contrôle racial. Une architecture du mépris. Parler de ces camps, c’est refuser l’amnésie planifiée. C’est remettre au centre ceux que l’histoire officielle a exilés dans les marges.

Le souvenir de ces camps ne doit pas être un exercice de culpabilité, mais un appel à la vigilance. Aujourd’hui encore, les populations noires sont surreprésentées dans les prisons, les zones de conflit, les camps de réfugiés. Ce continuum colonial, parfois invisible, exige des réparations morales et politiques. Connaître l’histoire, c’est aussi refuser sa répétition.

Écrire contre l’effacement

Claude Ribbe écrivait que « l’histoire des Noirs est une contre-histoire ». Celle qu’on ne raconte pas. Celle qui dérange. Celle qui bouscule les certitudes. Ces sept exemples honteux ne sont pas anecdotiques : ils sont systémiques. Ils dessinent une cartographie de l’oppression moderne. Mais ils appellent aussi à une cartographie de la mémoire. Une mémoire qui ne demande pas à être reconnue — elle exige d’être transmise.