Et si le plus grand manifeste afro-américain des années 2000 n’était pas un livre, mais un dessin animé ? Avec The Boondocks, Aaron McGruder a signé bien plus qu’une série : une satire acérée, un miroir sans filtre de l’Amérique, une œuvre culte devenue référence mondiale. De Huey à Riley, en passant par l’inoubliable Uncle Ruckus, ce cartoon bouscule tout sur son passage — racisme, communautarisme, hypocrisie sociale — et ne laisse aucune conscience intacte.

Du cartoon au coup de poing culturel

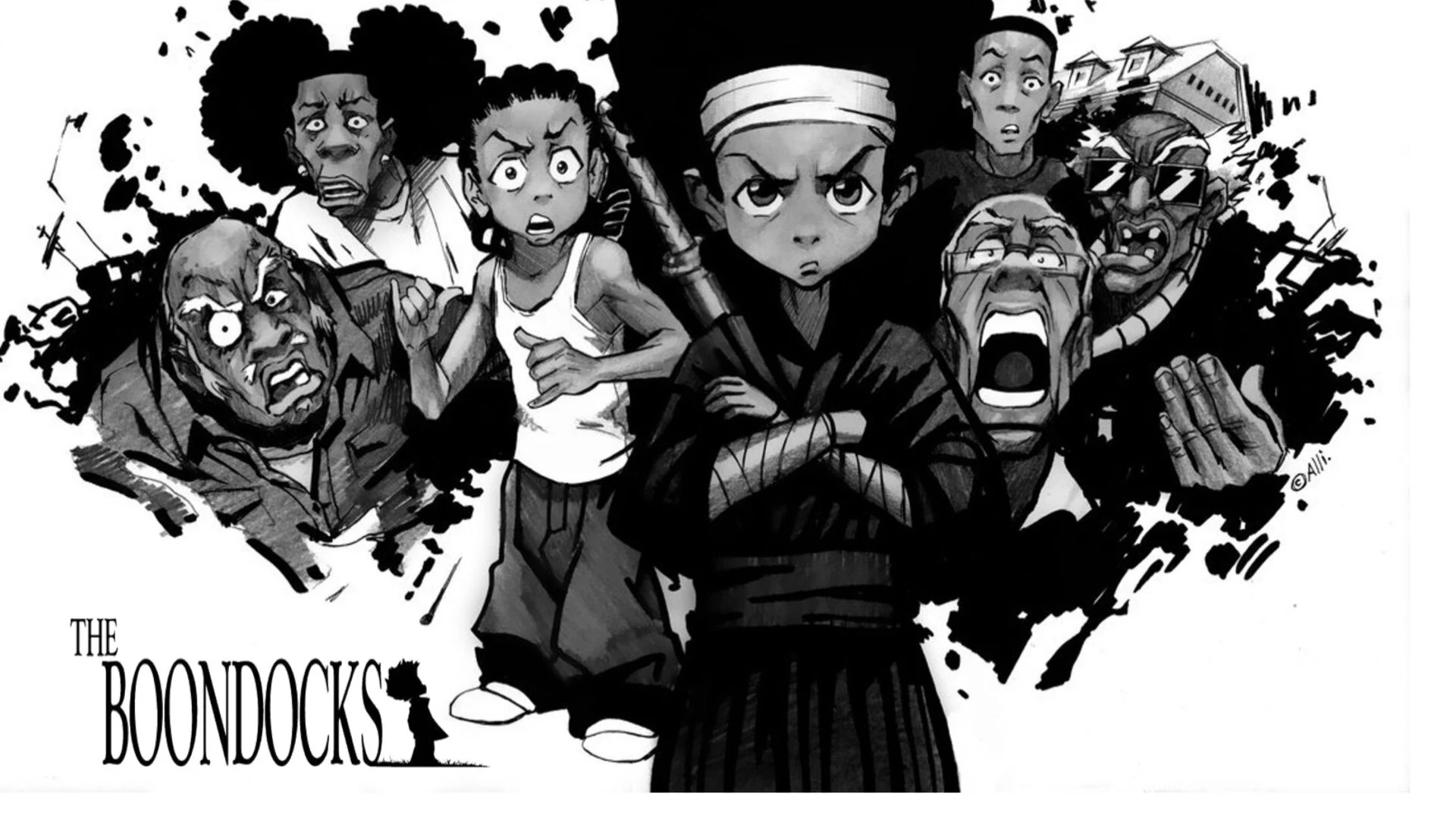

Loin des caprices potaches des Simpsons, des vulgarités assumées de South Park ou du cynisme poli de Family Guy, The Boondocks fait figure d’exception. Une série animée qui n’a pas seulement marqué la culture afro-américaine, mais qui a aussi profondément interrogé l’Amérique tout court. Avec ses punchlines assassines, son dessin aussi fluide qu’un clip de Missy Elliott, et ses messages frontaux sur le racisme, le privilège, l’aliénation culturelle et le communautarisme, l’œuvre créée par Aaron McGruder transcende le cartoon. C’est une leçon de politique, de sociologie, et de psychologie collective — livrée dans un format de 22 minutes et enrobée de satire.

Genèse d’un projet radical

Né en 1974 à Chicago, Aaron McGruder grandit dans un quartier majoritairement blanc du Maryland. Issu d’un foyer éduqué et éveillé politiquement, il se passionne très tôt pour le hip-hop, la bande dessinée et le black radical thought. En 1996, alors qu’il n’a que 22 ans, il lance The Boondocks sous forme de comic strip dans le Diamondback, journal étudiant de l’Université du Maryland.

Refusé par plusieurs éditeurs qui jugent son propos « trop radical« , The Boondocks finit par être distribué par Universal Press Syndicate en 1999. En moins de deux mois, il est publié dans 195 journaux américains — un record historique. Le ton est donné : Huey Freeman, son jeune héros, ne fera aucune concession. L’Amérique a désormais un cartoon qui pense comme Malcolm X et frappe comme Public Enemy.

De la case papier à l’écran : l’arrivée sur Adult Swim

En 2005, Cartoon Network, via son segment Adult Swim, offre à McGruder la liberté éditoriale que d’autres lui avaient refusée. Le premier épisode de la série — « The Garden Party » — est une claque. On y découvre Huey et Riley Freeman, deux frères afro-américains fraîchement installés dans une banlieue blanche chez leur grand-père Robert, à Woodcrest. L’un est révolutionnaire, lecteur d’Assata Shakur. L’autre, fan de Lil Wayne, rêve de devenir gangsta rappeur.

La série mélange satire mordante, culture hip-hop, critiques sociales et références pop dans une alchimie inédite. Chaque épisode devient une capsule d’analyse politique : un miroir tendu à une société qui refuse de se regarder.

Personnages-miroirs d’une Amérique fracturée

Huey Freeman : 10 ans, intellectuel précoce, inspiré du fondateur des Black Panthers, Huey P. Newton. Sa conscience politique n’a d’égale que sa mélancolie. Il incarne la lucidité.

Riley Freeman : 8 ans, aspirant rappeur, consumé par l’imagerie bling-bling et la rue fantasmée. Il est la critique vivante de l’américanisation des jeunes Noirs.

Grandpa Robert Freeman : figure autoritaire, parfois dépassée, tiraillée entre tradition et adaptation.

Uncle Ruckus : afro-américain haineux de sa propre race, figure tragique et comique de l’aliénation suprême. L’incarnation de l’auto-colonisé.

Jasmine Dubois : métisse, fille d’un père noir (Tom, avocat) et d’une mère blanche. Elle personnifie l’innocence perdue face aux révélations douloureuses du racisme.

Ed Wuncler III et Gin Rummy : deux blancs richissimes, « gangstas » autoproclamés. Parodie des privilèges, ils illustrent l’impunité dont jouissent les puissants.

Des thématiques aussi violentes que vraies

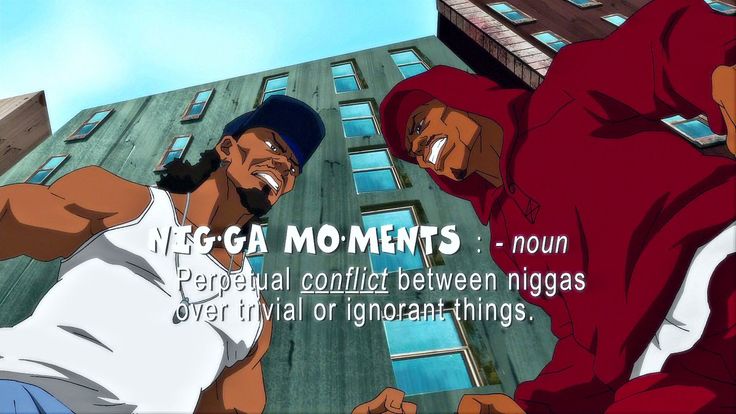

Racisme structurel, privilège blanc, responsabilité communautaire, culte de la célébrité, masculinité toxique, justice à deux vitesses : rien n’échappe à The Boondocks. La série est une bibliothèque de luttes post-civil rights.

L’un des épisodes les plus célèbres, « The Trial of R. Kelly« , critique de manière frontale le soutien communautaire aveugle à une star accusée d’abus sexuels. Un procès fictif, miroir glaçant de la réalité, où les fans de l’artiste, majoritairement noirs, refusent de condamner leur idole. Huey, seul contre tous, incarne la voix de la raison. Une parabole déchirante sur le danger de l’aveuglement communautaire.

Le communautarisme : rempart ou prison ?

Dans The Boondocks, McGruder ne dénonce pas seulement le racisme blanc. Il expose aussi les zones d’ombre internes à la communauté noire américaine : la glorification du gangstérisme, le rejet des intellectuels, le colorisme, la misogynie.

Il déconstruit l’idée que défendre sa communauté signifie la sanctifier. Bien au contraire, McGruder prône une autocritique courageuse, seule voie vers l’émancipation réelle.

Dans une scène culte, Riley refuse de dénoncer deux cambrioleurs… parce qu’ils ont le « swag ». Le drame ? Ce sont ses propres amis, et ils ont volé son grand-père. Fidélité à la « street » ou trahison silencieuse ? L’épisode interroge avec subtilité le poids des loyautés toxiques.

Un dessin animé… mais pas pour les enfants

Série animée classée « adultes », The Boondocks ne cherche pas l’universalité édulcorée de Pixar. Ici, pas de magie ni de happy ending. L’humour est noir, tranchant, parfois dérangeant. Le langage est cru. Mais la profondeur du propos est telle que chaque épisode résonne comme un essai visuel.

Le style graphique — d’inspiration manga — sublime l’écriture. L’esthétique emprunte à l’animation japonaise (notamment Samurai Champloo ou Cowboy Bebop) tout en conservant un ancrage typiquement américain dans les dialogues et les codes culturels

Un héritage global

À sa sortie, The Boondocks est perçu comme une œuvre afro-américaine, for us, by us. Mais depuis quelques années, la série s’internationalise. Elle devient culte auprès des diasporas noires du monde entier, et plus largement chez les amateurs de satire intelligente.

Des extraits circulent sur Twitter, TikTok, Reddit. Des Européens mettent Huey ou Riley en photo de profil. L’œuvre change de statut : de produit culturel afro-américain, elle devient référence diasporique mondiale.

Et maintenant ?

En 2019, un reboot est annoncé sur HBO Max, avec McGruder de retour aux commandes. Mais le projet est suspendu après le décès de John Witherspoon (voix de Grandpa). L’avenir de la série est incertain, mais son héritage est déjà scellé.

The Boondocks n’a pas seulement diverti. Il a élevé, interrogé, secoué. Il a planté une graine dans l’esprit d’une génération : celle de la conscience noire, complexe, critique, et surtout libre.

Une œuvre miroir, une œuvre manifeste

Si The Boondocks continue de résonner avec autant de force, c’est parce qu’il parle aux marges, aux oubliés, aux éveillés. Il ne cherche pas à plaire, mais à faire réfléchir. Et dans une époque saturée de récits aseptisés, cela relève presque du courage politique.

Oui, c’est une série animée. Mais c’est surtout un manifeste dessiné pour une génération qui cherche encore comment naviguer dans un monde qui ne lui a jamais été offert.

Notes et références

- Aaron McGruder, interview with The Source, 2004

- “The Boondocks: A Revolutionary Cartoon”, NPR Podcast, 2006

- The Boondocks Bible, McGruder & Asante, HarperCollins, 2011

- New York Times, “Huey Freeman, enfant terrible d’Adult Swim”, 2005

- Variety, “The Boondocks reboot stalled at HBO Max”, 2022

- Black Voices, “Why Uncle Ruckus is the most dangerous character on TV”, 2017