Senghor et Cheikh Anta Diop : deux géants du Sénégal, deux visions pour l’Afrique. Entre métissage culturel et réhabilitation historique, qui a tracé la meilleure route pour l’avenir du continent ?

Les racines d’un duel intellectuel

Le XXe siècle fut celui des grandes fractures, des ruptures, et des questionnements identitaires profonds pour le continent africain. La colonisation avait imposé un silence sur les récits africains, et la décolonisation promettait de redonner voix à ceux qui avaient été effacés de l’histoire. Deux figures sénégalaises, toutes deux d’une intelligence hors normes, allaient pourtant proposer deux trajectoires opposées pour l’avenir de l’Afrique. Léopold Sédar Senghor et Cheikh Anta Diop, deux fils du même sol, allaient s’engager dans une bataille philosophique, politique et culturelledont l’écho résonne encore aujourd’hui.

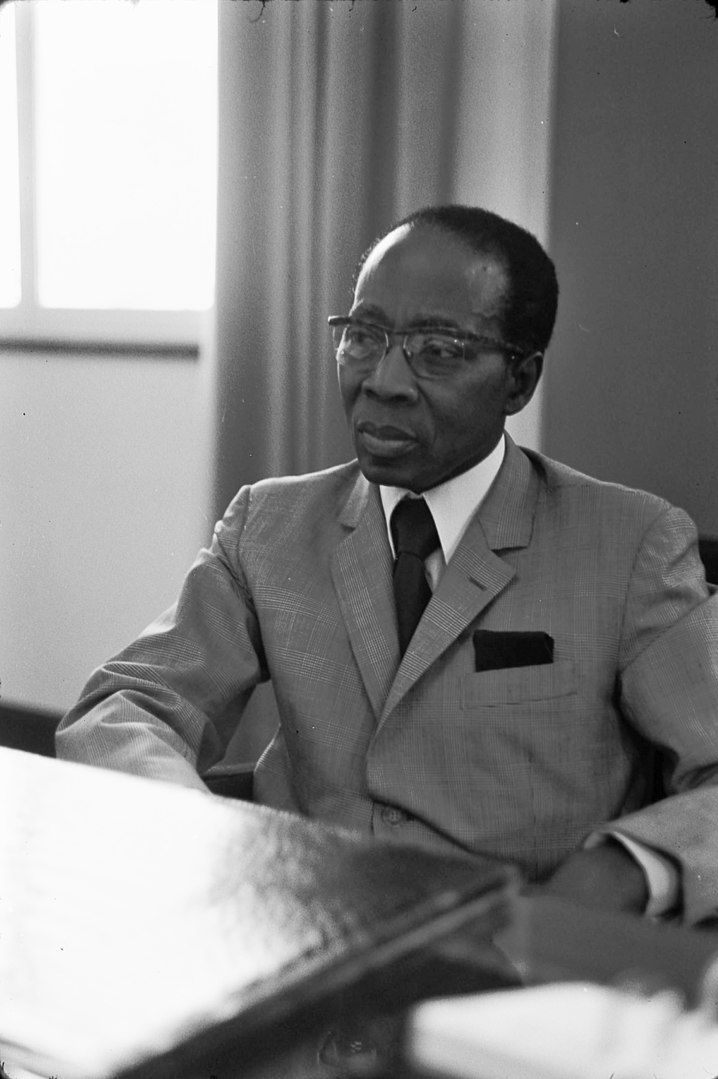

D’un côté, Léopold Sédar Senghor (1906-2001), le poète-président, premier agrégé noir de grammaire en France, chantre de la négritude et du métissage des cultures. Son approche était celle d’un humanisme ouvert, une Afrique qui devait s’épanouir dans le dialogue avec l’Occident, sans rupture brutale. De l’autre, Cheikh Anta Diop (1923-1986), l’historien, physicien et penseur panafricaniste, qui voyait dans l’histoire et la science les preuves irréfutables de la centralité de l’Afrique dans la civilisation humaine. Son combat était celui de la réhabilitation historique, du renversement des dogmes eurocentrés et de l’autonomie radicale du continent.

Si leurs noms hantent les livres d’histoire, c’est parce que leur confrontation ne fut pas seulement une querelle d’intellectuels. C’était un duel pour l’âme de l’Afrique.

Senghor et la négritude : une Afrique ouverte, un humanisme universel

Léopold Sédar Senghor était un homme de lettres avant d’être un homme d’État. Formé en France, il fit partie du cercle intellectuel qui élabora le concept de négritude, aux côtés d’Aimé Césaire et de Léon-Gontran Damas. Mais là où Césaire voyait la négritude comme un cri de révolte, Senghor la concevait comme un pont entre l’Afrique et l’Occident.

Pour lui, la culture noire n’était pas en opposition avec la civilisation occidentale : elle devait y apporter sa spécificité, sa sensibilité, sa « raison intuitive » opposée à la « raison discursive » des Européens. Dans ses poèmes comme dans ses discours politiques, Senghor prêchait le dialogue des civilisations, un métissage intellectuel et culturel qui ferait émerger un humanisme universel.

Lorsqu’il devient le premier président du Sénégal en 1960, Senghor met en œuvre cette philosophie en maintenant une relation étroite avec la France, à contre-courant des courants panafricanistes radicaux de l’époque. Pour lui, l’indépendance ne signifiait pas la rupture, mais une transition maîtrisée, où l’Afrique devait apprendre et s’inspirer des institutions occidentales.

Cette approche lui valut l’admiration des cercles intellectuels français, mais aussi des critiques virulentes de la part d’une jeunesse africaine en quête de rupture avec l’héritage colonial.

Cheikh Anta Diop : l’histoire comme arme de libération

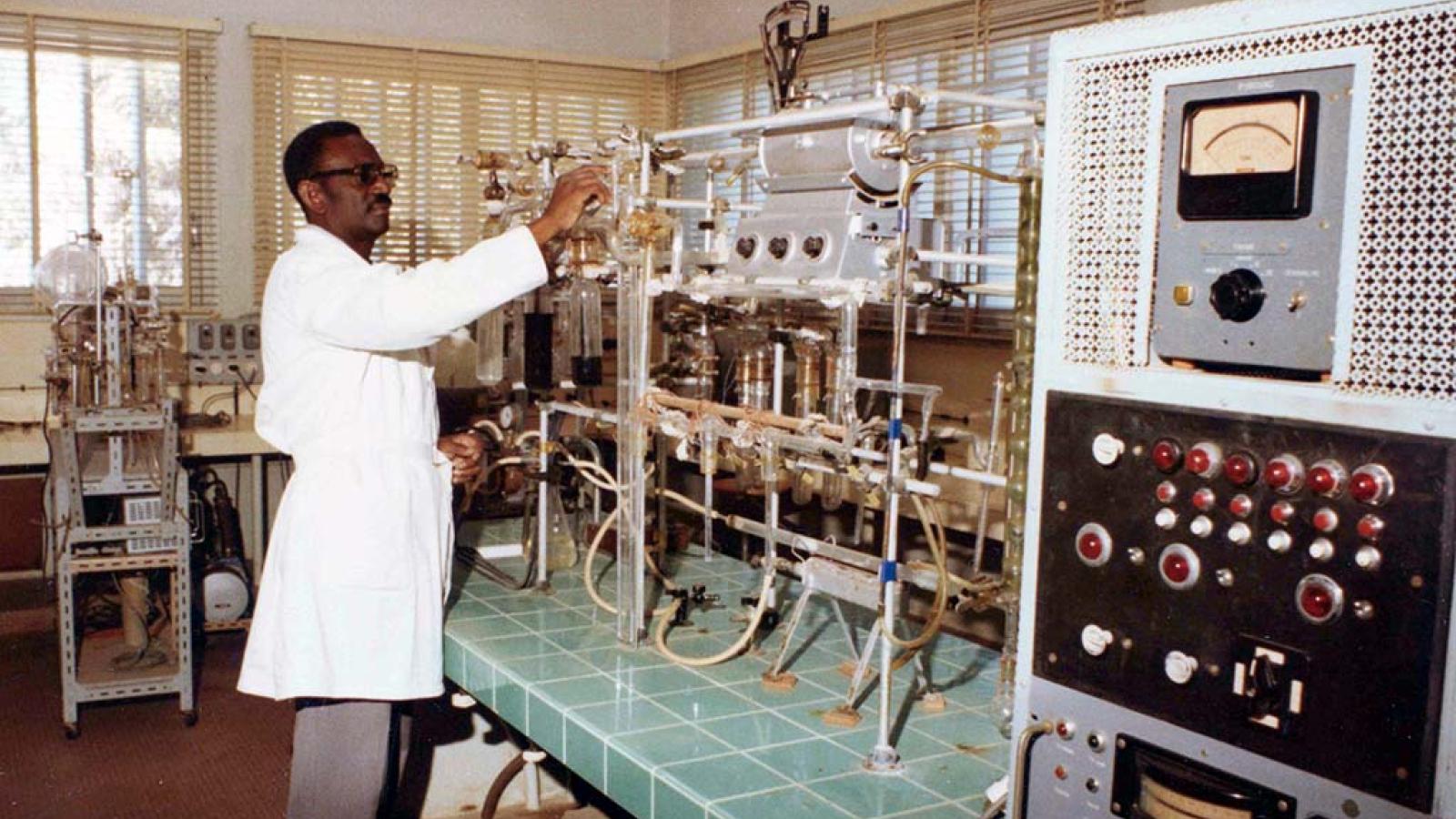

Face à cette approche, Cheikh Anta Diop adopta une posture diamétralement opposée. Il ne voulait pas négocier l’identité africaine avec l’Occident : il voulait la lui imposer avec des preuves scientifiques et historiques.

En 1954, il publie Nations nègres et culture, un ouvrage fondateur qui renverse les paradigmes historiques dominants. Son postulat est radical : les anciens Égyptiens étaient noirs, et la civilisation pharaonique était une civilisation africaine. Si cette thèse paraît anodine aujourd’hui, elle représentait un défi colossal pour les historiens occidentaux, dont les théories s’appuyaient sur une représentation blanche et sémitique de l’Égypte antique.

Mais Diop ne s’arrête pas à l’histoire. Il est également physicien et linguiste. À travers ses recherches, il établit des corrélations entre les langues africaines et l’égyptien ancien, et milite pour une unification linguistique du continent basée sur des langues africaines.

Son engagement politique est à l’image de ses théories : sans compromis. Opposant farouche de Senghor, il prône une indépendance totale, une rupture économique et politique avec la France, et une renaissance culturelle ancrée dans une identité noire affirmée.

Pendant longtemps, les cercles académiques français refusent de reconnaître ses travaux, et ses demandes d’enseigner à l’université de Dakar sont systématiquement bloquées, sous l’influence de Senghor lui-même.

Mais en 1974, lors d’un colloque organisé par l’UNESCO au Caire, Diop obtient enfin une reconnaissance internationale. Face à des égyptologues européens et africains, il démontre scientifiquement la négritude des pharaons. Cette victoire symbolique marque un tournant : il devient une référence incontournable du panafricanisme intellectuel.

Deux visions, une même quête : la dignité africaine

– UNESCO

© Présence Africaine

Si Senghor et Diop s’opposaient farouchement, ils partageaient pourtant un même objectif : restaurer la dignité africaine. Mais leurs méthodes différaient fondamentalement.

- Senghor croyait en une Afrique qui se construirait dans un échange pacifié avec l’Occident.

- Diop voyait dans l’histoire et la science les moyens d’imposer une réhabilitation radicale de l’Afrique, sans compromis avec les anciennes puissances coloniales.

Leur postérité en Afrique reflète cette opposition. Diop est devenu un symbole de résistance, une figure célébrée par les mouvements panafricanistes et les intellectuels afrodescendants du monde entier. Son nom est aujourd’hui porté par l’université la plus prestigieuse du Sénégal.

Senghor, quant à lui, reste un modèle pour ceux qui croient en un dialogue des cultures. Son entrée à l’Académie française en 1983, bien que critiquée, symbolise sa vision d’une Afrique intégrée à l’universalisme.

Le verdict de l’histoire

Aujourd’hui encore, la question reste ouverte : quel chemin aurait été le meilleur pour l’Afrique ?

Dans une Afrique post-coloniale encore en quête d’émancipation économique, le modèle prôné par Cheikh Anta Diop semble résonner avec force. Les débats sur la restitution des œuvres africaines, les revendications d’une autonomie économique face aux institutions occidentales et la réhabilitation de figures historiques africainess’inscrivent directement dans la lignée de sa pensée.

Pourtant, l’héritage de Senghor reste vivant, notamment dans les cercles diplomatiques et artistiques, où son idéal d’une Afrique ouverte au monde continue d’inspirer.

Mais peut-être que la vraie réponse n’est pas dans le duel lui-même, mais dans une synthèse des deux pensées : une Afrique qui assume pleinement son identité et son histoire, tout en trouvant sa place dans le monde globalisé.

Là où Senghor construisait des ponts, Diop reconstruisait des fondations. L’Afrique d’aujourd’hui a peut-être besoin des deux.

Sources :

- Cheikh Anta Diop, Nations nègres et culture, Présence Africaine, 1954.

- Léopold Sédar Senghor, Liberté I – Négritude et Humanisme, Seuil, 1964.

- UNESCO, Histoire Générale de l’Afrique, vol. II, 1981.

- Théophile Obenga, Origine commune de l’égyptien ancien et des langues négro-africaines modernes, L’Harmattan, 1993.

- Sophie Bessis, L’Occident et les autres, La Découverte, 2001.