Découvrez comment la France perd son influence en Afrique, entre rejet populaire, montée de nouvelles puissances et transformation des relations internationales. Analyse d’un basculement historique pour Paris face à une Afrique en quête de souveraineté.

L’Afrique reprend ses droits

Il fut un temps où la domination étrangère sur l’Afrique était un fait indiscutable. Un temps où les grandes puissances occidentales imposaient leurs lois, leur économie, leur culture, et même leurs dirigeants sur le continent. Mais ce temps est révolu. Aujourd’hui, l’Afrique n’est plus un territoire sous tutelle, mais un acteur central qui redéfinit son propre avenir.

Ce basculement ne s’est pas fait en un jour. Il est le fruit d’un processus long et complexe de reconquête de la souveraineté, entamé depuis les indépendances formelles des années 1960. Pendant trop longtemps, cette indépendance n’a été qu’un mirage, un théâtre où les chefs d’État africains n’étaient que des marionnettes sous contrôle extérieur. Mais les fils ont été coupés.

La rupture avec la France, qui fut la puissance coloniale la plus influente sur le continent, n’est pas un simple accident diplomatique. C’est le symptôme d’une transformation profonde. L’Afrique a cessé d’être une zone d’influence passive pour redevenir une puissance qui choisit ses alliances. Les récentes décisions de plusieurs États africains de rompre les accords militaires avec Paris, d’éjecter les bases françaises et de dénoncer la Françafriquene sont pas des gestes anecdotiques. Elles témoignent d’un tournant historique.

Dans ce contexte, le discours qui voudrait réduire ce rejet à de la « propagande russe » ou à une « manipulation chinoise » est non seulement simpliste, mais aussi profondément méprisant. Il nie l’intelligence et la souveraineté des peuples africains qui, aujourd’hui, revendiquent le droit de choisir leur propre destinée. Les jeunes générations, hyperconnectées et informées, ne veulent plus subir les mêmes mécanismes d’exploitation que leurs aînés. Elles sont conscientes que l’Afrique est un continent de richesses, et que ses ressources – qu’elles soient minières, culturelles ou humaines – doivent d’abord servir ses propres intérêts, et non ceux de puissances étrangères.

Mais rompre avec une domination ne suffit pas. L’Afrique doit aussi se positionner face aux nouveaux enjeux du monde multipolaire. Les anciennes puissances coloniales reculent, mais d’autres acteurs avancent : la Chine, la Russie, la Turquie, les pays du Golfe, et surtout l’Afrique elle-même à travers ses propres alliances régionales. Pour que cette nouvelle ère soit réellement synonyme de prospérité, il ne s’agit pas simplement de remplacer une tutelle par une autre, mais d’établir une souveraineté africaine véritable.

À travers cet article, nous analyserons les racines de cette rupture avec la France, la montée en puissance de nouveaux partenaires stratégiques et les défis majeurs pour l’Afrique dans cette transition historique. Car ce qui se joue aujourd’hui, ce n’est pas seulement la fin d’une influence européenne, mais l’affirmation d’une Afrique qui, enfin, reprend ses droits.

I. Françafrique : une ère révolue

De la domination imposée à la souveraineté choisie

L’Afrique ne se libère pas : elle est déjà libre. Ce que nous vivons aujourd’hui n’est pas un combat pour une indépendance à venir, mais la fin d’une illusion, le réveil d’un continent qui ne veut plus jouer les figurants dans un récit écrit ailleurs. La Françafrique, ce système opaque de domination post-coloniale, a vécu. Elle a survécu aux indépendances, s’est réinventée sous diverses formes, mais elle s’effondre aujourd’hui sous le poids d’un rejet collectif.

Longtemps, la France a su dissimuler cette mainmise sous les habits d’une relation « privilégiée », d’une « coopération » censée garantir la stabilité et le développement de ses anciennes colonies. Mais la vérité est plus crue : la Françafrique n’a jamais été qu’un outil d’exploitation déguisé, où l’Afrique était dépossédée de ses richesses, tandis que quelques élites corrompues se partageaient les miettes.

1.1. La Françafrique : un système d’exploitation

Un réseau construit pour piller, pas pour aider

Si l’Afrique est riche en ressources naturelles, pourquoi sa population est-elle maintenue dans la pauvreté ? Parce que l’architecture économique héritée de la colonisation n’a jamais été démantelée. Les multinationales françaises ont tissé un réseau tentaculaire où les ressources africaines sont exploitées au profit des grandes entreprises hexagonales, tandis que les populations locales restent les grandes oubliées de cette manne.

Des géants comme Elf (devenue TotalEnergies), Bolloré, Bouygues et Vinci contrôlent des secteurs entiers : le pétrole, le transport, les ports, les télécommunications, les banques, la grande distribution. Au Gabon, au Cameroun, en Côte d’Ivoire ou au Sénégal, les infrastructures essentielles appartiennent à des groupes français, privant les États de la maîtrise de leur propre économie.

La mainmise est si totale qu’un ministre français, François Mitterrand, pouvait dire en 1957 :

« Sans l’Afrique, la France n’aura pas d’histoire au XXIe siècle. »

Autrement dit, sans l’exploitation continue du continent, la puissance française s’effondre.

L’illusion de l’indépendance : la dépendance organisée

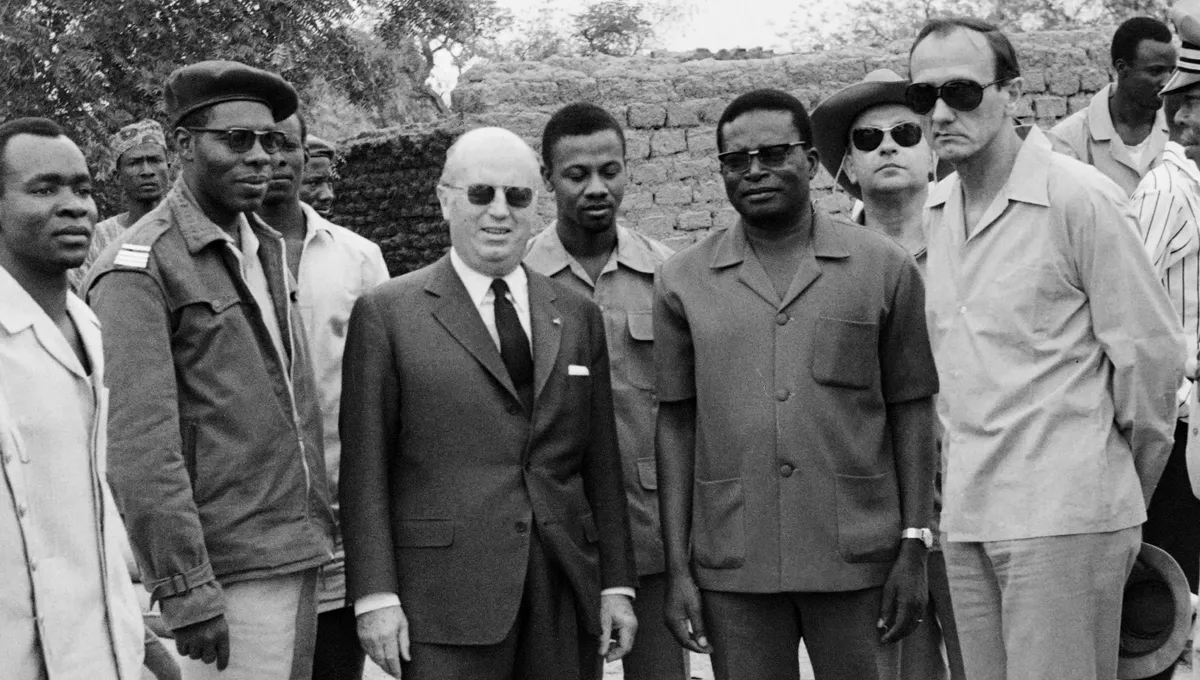

L’indépendance n’a été qu’une illusion. Les présidents africains n’étaient indépendants que dans la mesure où ils ne remettaient pas en question les intérêts français. Toute tentative d’émancipation a été stoppée net.

- En 1963, Sylvanus Olympio, premier président du Togo, est assassiné pour avoir voulu créer une monnaie nationale et se libérer du franc CFA.

- En 1987, Thomas Sankara, leader révolutionnaire du Burkina Faso, est éliminé pour avoir voulu mettre fin à la dépendance économique et politique de son pays.

- En 2011, Mouammar Kadhafi est renversé et assassiné après avoir proposé une monnaie africaine indépendante.

Ces assassinats politiques ne sont pas des coïncidences. L’Afrique ne pouvait être libre tant qu’elle servait d’arrière-cour à Paris.

Le franc CFA, une monnaie de servitude

L’un des outils les plus insidieux de cette domination reste le franc CFA. Créée en 1945, cette monnaie est contrôlée par le Trésor français, et les États africains utilisant le CFA doivent déposer 50% de leurs réserves de change en France.

Conséquences ?

- Une incapacité à mener des politiques monétaires souveraines.

- Une dépendance totale aux fluctuations de l’euro.

- Une économie où les investisseurs français sont protégés, mais où les entrepreneurs africains sont étranglés.

Ce n’est donc pas une surprise si plusieurs pays africains annoncent leur volonté de sortir du système.

Soutien aux régimes corrompus et anti-démocratiques

Si la Françafrique s’effondre, c’est aussi parce que les peuples africains n’acceptent plus de vivre sous des régimes imposés par Paris. Pendant des décennies, la France a placé et maintenu au pouvoir des dirigeants dociles, peu importe leur bilan démocratique.

- Omar Bongo au Gabon (41 ans au pouvoir, soutenu par Paris).

- Idriss Déby au Tchad (30 ans de règne, mort en 2021, remplacé par son fils avec l’aval de la France).

- Blaise Compaoré au Burkina Faso (27 ans, exilé après une révolution populaire).

Mais le vent a tourné. Les coups d’État récents au Mali, en Guinée, au Burkina Faso et au Niger ont renversé ces régimes alignés sur la France. Le message est clair : l’Afrique ne veut plus de marionnettes.

1.2. Une jeunesse africaine en rupture totale

Si la Françafrique tombe, c’est parce qu’une génération entière refuse de perpétuer le cycle de la soumission.

Des générations ultra-connectées qui se libèrent du prisme occidental

Autrefois, les récits sur l’Afrique étaient contrôlés par l’Occident. Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, les Africains racontent leur propre histoire.

- Twitter, TikTok, Facebook et YouTube sont devenus des espaces de contestation.

- Les intellectuels africains influencent le débat sans passer par Paris.

- Les jeunes africains s’éduquent par eux-mêmes, sans attendre la « validation » de la France.

Cette génération n’a pas connu la colonisation, mais elle en subit encore les conséquences. Et elle refuse cet héritage.

Le réveil panafricaniste : Sankara, Lumumba, Nkrumah…

Les figures révolutionnaires africaines, longtemps marginalisées par les manuels scolaires sous influence française, redeviennent des références incontournables.

- Thomas Sankara, assassiné en 1987, est aujourd’hui un symbole de la souveraineté africaine.

- Patrice Lumumba, premier ministre congolais tué en 1961, inspire les nouvelles générations.

- Kwame Nkrumah, père du panafricanisme, revient au centre des débats politiques.

L’Afrique se réapproprie son histoire. Et cette réappropriation est une arme puissante contre ceux qui voudraient encore la dominer.

Des manifestations anti-impérialistes massives

Dans les rues de Bamako, Niamey, Ouagadougou, des milliers de jeunes manifestent contre la présence française.

- Les drapeaux russes sont brandis non par amour pour Moscou, mais par rejet de la France.

- Les bases militaires françaises sont attaquées, exigeant leur départ immédiat.

Ces scènes, impensables il y a dix ans, montrent une prise de conscience collective : l’Afrique n’a plus besoin de gardien.

L’échec des tentatives de Macron pour séduire la jeunesse africaine

Emmanuel Macron a tenté de donner un nouveau visage aux relations franco-africaines. Mais son ton condescendant et ses discours creux n’ont convaincu personne.

- Le discours de Ouagadougou (2017) a été perçu comme arrogant et méprisant.

- Les promesses de partenariat d’égal à égal n’ont jamais été suivies d’actes concrets.

Loin de redorer l’image de la France, ces tentatives ont accéléré son rejet. La rupture est consommée.

II. Un monde multipolaire : l’Afrique choisit ses alliances

L’Afrique n’est plus un simple terrain de jeu où les grandes puissances dictent leurs règles. Elle impose désormais ses conditions et choisit ses alliances selon ses propres intérêts. Finies les tutelles imposées, place à une nouvelle ère où les États africains négocient en position de force, cherchant des partenariats économiques, sécuritaires et stratégiques équilibrés.

Ce basculement ne signifie pas seulement un rejet des anciennes puissances coloniales, mais une diversification des alliances. La France et l’Occident reculent, mais la Chine, la Russie, les pays du Golfe et surtout les coalitions intra-africaines prennent le relais. Chaque acteur apporte son modèle, ses ambitions et ses limites.

2.1. La Chine : un partenaire économique pragmatique

Des infrastructures en échange d’un accès aux ressources africaines

Si un pays a su comprendre le potentiel économique africain et y investir massivement, c’est bien la Chine. Pékin n’a pas attendu la chute de la Françafrique pour s’imposer comme le premier partenaire commercial du continent, avec plus de 200 milliards de dollars d’échanges annuels.

Là où les anciennes puissances coloniales imposaient des conditions politiques et financières, la Chine investit directement dans le concret : routes, ponts, chemins de fer, ports, barrages, zones industrielles.

Parmi les projets phares financés par la Chine :

- Le chemin de fer Djibouti-Addis-Abeba, une artère vitale pour l’économie éthiopienne.

- Le port de Mombasa (Kenya), modernisé et élargi grâce à des fonds chinois.

- La Grande Muraille Verte, initiative écologique soutenue par Pékin pour lutter contre la désertification en Afrique de l’Ouest.

Pour de nombreux dirigeants africains, l’atout majeur de la Chine réside dans son absence d’ingérence politique. Contrairement à la France, qui conditionne souvent ses aides à des réformes institutionnelles ou économiques, Pékin ne pose pas de questions sur la gouvernance ou les droits de l’homme.

Les risques d’une dépendance chinoise : vers une vigilance accrue des dirigeants africains ?

Si l’Afrique s’ouvre à la Chine, c’est en partie pour ne plus dépendre des institutions financières occidentales (FMI, Banque mondiale), souvent accusées d’imposer des politiques d’austérité néfastes aux populations. Mais cet engouement n’est pas sans risques.

Certains pays, comme l’Angola, Djibouti ou la Zambie, sont lourdement endettés vis-à-vis de la Chine, ce qui soulève la question du néo-colonialisme économique chinois. Les infrastructures construites sont parfois de qualité médiocre, et les contrats passés manquent souvent de transparence.

Toutefois, les gouvernements africains prennent conscience de ces dangers et commencent à renégocier leurs accords, voire à diversifier leurs partenaires pour éviter une dépendance totale.

2.2. La Russie : soutien militaire et guerre informationnelle

Une alternative militaire aux interventions françaises : la montée en puissance de Wagner

Si la Chine domine l’économie, la Russie s’impose dans le domaine militaire et sécuritaire. Depuis 2017, le groupe Wagner, bras armé officieux du Kremlin, a progressivement remplacé l’armée française dans plusieurs États africains.

Les pays du Sahel (Mali, Burkina Faso, Centrafrique), confrontés à l’insécurité djihadiste et aux coups d’État, ont choisi Moscou comme nouvel allié stratégique.

Les raisons ?

- Un soutien militaire sans condition (contrairement à la France, qui impose souvent des clauses politiques).

- Un discours souverainiste séduisant, opposé à l’ »impérialisme occidental ».

- Des mercenaires prêts à assurer la stabilité des régimes en place contre toute opposition interne ou externe.

Cependant, la présence de Wagner n’est pas exempte de critiques :

- Accusations de violations des droits humains (exécutions sommaires, violences contre les civils).

- Mainmise sur des ressources stratégiques (or, diamants, pétrole en Centrafrique et au Mali).

- Un modèle opaque et coûteux pour les États africains.

Malgré ces dérives, la Russie continue de gagner du terrain, car elle offre une alternative crédible aux interventions militaires occidentales, vues comme inefficaces ou néocoloniales.

Une guerre d’influence efficace sur les réseaux sociaux africains

Là où la France perd la bataille de l’image, la Russie l’a gagnée sur les réseaux sociaux. Des plateformes comme Twitter, Facebook, WhatsApp et Telegram sont inondées de contenus anti-français et pro-russes, relayés par des influenceurs africains et des campagnes médiatiques bien orchestrées.

La propagande russe repose sur un message simple : « L’Occident vous a exploités. La Russie est avec vous. »

Ce narratif trouve un écho fort dans une jeunesse déjà frustrée par les échecs des interventions françaises et prête à explorer d’autres voies pour assurer la sécurité et la stabilité du continent.

2.3. La renaissance des alliances intra-africaines

Les coalitions régionales en plein essor : CEDEAO, AES, EAC

Pendant trop longtemps, l’Afrique a été fragmentée en blocs alignés sur des puissances extérieures. Aujourd’hui, une nouvelle dynamique émerge : l’union entre États africains pour renforcer leur autonomie et leur poids géopolitique.

Les initiatives se multiplient :

- L’Alliance des États du Sahel (AES) : créée par le Mali, le Burkina Faso et le Niger après leur rupture avec la France.

- La CEDEAO, malgré ses contradictions, continue d’être un acteur majeur en Afrique de l’Ouest.

- La Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) progresse vers un marché commun plus intégré.

L’émergence de nouvelles puissances africaines : Nigeria, Maroc, Afrique du Sud, Égypte

Alors que la France, la Chine et la Russie se disputent l’influence, certains pays africains montent en puissance et s’imposent comme des leaders régionaux :

- Le Nigeria, première économie du continent, affirme son rôle de géant ouest-africain.

- Le Maroc, grâce à sa politique d’investissement en Afrique subsaharienne, devient un acteur clé du développement économique.

- L’Afrique du Sud, malgré ses défis internes, reste un poids lourd sur la scène africaine et internationale.

- L’Égypte, stratégiquement située, renforce son rôle dans les affaires africaines et arabes.

Le panafricanisme économique : l’Union Africaine met en place un marché commun africain

L’initiative la plus prometteuse reste la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), qui vise à créer un marché commun africain pour stimuler le commerce intra-africain et réduire la dépendance aux puissances étrangères.

Avec ces dynamiques en place, l’Afrique est en train d’inverser les rapports de force mondiaux. Ce n’est plus un continent que l’on exploite ou que l’on divise, mais un acteur stratégique qui impose ses propres règles.

III. L’Afrique face à son avenir : défis et opportunités

La rupture avec les anciennes puissances coloniales n’est pas une fin en soi, mais un point de départ vers une véritable autonomie politique, économique et culturelle. Le rejet des influences extérieures, en particulier de la France, pose désormais une question essentielle : que fait l’Afrique de cette souveraineté retrouvée ?

Ce tournant historique est porteur d’espoirs et de défis. L’Afrique a désormais l’opportunité de se réinventer sur les plans militaire, culturel et économique, en s’appuyant sur ses propres forces et en choisissant ses partenaires en fonction de ses intérêts, et non par héritage historique.

3.1. Une souveraineté militaire retrouvée

Pourquoi les pays africains expulsent les bases étrangères

Depuis les indépendances, la présence militaire occidentale en Afrique a été justifiée par des accords de coopération sécuritaire. Mais en réalité, ces bases ont souvent servi à maintenir un contrôle indirect sur les gouvernements locaux.

Les récentes expulsions de l’armée française du Mali, du Burkina Faso et du Niger témoignent d’un rejet clair de cette ingérence. L’argument avancé par ces États est simple :

- Les forces étrangères n’ont pas su protéger les populations contre le terrorisme.

- Elles servaient davantage les intérêts de Paris que ceux des Africains.

- Leur présence prolongeait la dépendance militaire des pays concernés.

D’autres pays, comme la Centrafrique et le Tchad, pourraient suivre cette dynamique en réduisant progressivement la présence occidentale. Le Sénégal, autrefois bastion pro-français, commence également à questionner ses accords militaires avec Paris.

La montée en puissance d’armées nationales plus autonomes

La fin des interventions militaires étrangères pousse les États africains à renforcer leurs propres forces armées. Certains pays ont modernisé et restructuré leurs armées pour ne plus dépendre des puissances extérieures.

- Le Mali et le Burkina Faso ont accéléré la formation de leurs soldats, tout en diversifiant leurs fournisseurs d’armes (Russie, Turquie, Chine).

- Le Nigeria et l’Afrique du Sud développent leurs industries militaires locales.

- Des accords de coopération intra-africains émergent pour une défense plus souveraine.

Ces efforts visent à mettre fin à la logique d’assistanat militaire qui a longtemps freiné la capacité des États africains à défendre leurs territoires.

Les alternatives africaines à la présence militaire occidentale

Plutôt que de dépendre de l’OTAN ou des bases françaises, l’Afrique explore d’autres modèles de sécurité :

- Développement d’alliances régionales militaires : le G5 Sahel a échoué sous influence française, mais de nouvelles initiatives, comme l’Alliance des États du Sahel (AES), sont en train de voir le jour.

- Coopérations avec d’autres puissances militaires : la Russie, la Turquie, et les Émirats arabes unis offrent des alternatives en matière d’équipement et de formation militaire.

- L’essor des sociétés de sécurité africaines : des entreprises privées africaines émergent pour remplacer Wagner et les groupes militaires étrangers.

Le modèle est encore en construction, mais la dynamique est claire : l’Afrique veut désormais assurer sa propre sécurité, plutôt que de dépendre des interventions extérieures.

3.2. Une nouvelle dynamique culturelle et linguistique

La fin de la suprématie du français : montée de l’anglais, du swahili, du portugais

L’un des symboles les plus visibles de l’émancipation africaine est le recul progressif du français au profit d’autres langues.

- L’anglais devient la langue des affaires et de l’éducation. Des pays comme le Rwanda et la Guinée équatoriale ont remplacé le français par l’anglais dans leur administration et leur système éducatif.

- Le swahili s’impose comme la langue panafricaine. Déjà parlé par plus de 200 millions de personnes, il devient langue officielle de l’Union Africaine et gagne du terrain dans plusieurs pays d’Afrique de l’Est et du Centre.

- Le portugais et l’arabe gagnent en importance, notamment grâce au dynamisme des pays lusophones (Angola, Mozambique, Cap-Vert) et du Maghreb.

Le recul du français est aussi une conséquence logique du rejet de la France. Les nouvelles générations ne veulent plus d’une langue associée à la domination coloniale et au néo-colonialisme.

Une culture africaine qui ne dépend plus des validations occidentales

Pendant longtemps, la musique, le cinéma et la littérature africains ont dû passer par Paris, Londres ou New York pour être légitimés. Ce temps est révolu.

- L’industrie cinématographique explose grâce à Nollywood (Nigeria), au Wakaliwood (Ouganda) et aux studios émergents en Afrique du Sud et au Sénégal.

- La musique africaine domine la scène mondiale, avec des artistes comme Burna Boy, Youssou N’Dour ou Master KG, sans passer par des labels français ou américains.

- Les auteurs africains ne cherchent plus à être validés par les maisons d’édition françaises : les maisons d’édition africaines prennent le relais.

L’Afrique n’attend plus l’aval de l’Occident pour produire et consommer sa propre culture.

Les médias africains prennent le relais : Al Jazeera, Africanews, BBC Africa vs RFI/France 24

Là où France 24 et RFI perdaient du terrain, de nouveaux médias africains et étrangers prennent le contrôle du récit.

- Al Jazeera et BBC Africa attirent de plus en plus d’audiences africaines.

- Africanews, basé au Congo, devient une alternative crédible aux médias occidentaux.

- Les plateformes digitales africaines se développent : blogs, YouTube, podcasts, TikTok.

L’Afrique raconte désormais sa propre histoire, sans filtre occidental.

3.3. Un repositionnement diplomatique et économique

Des partenariats choisis et non subis : Asie, Amérique latine, pays du Golfe

Plutôt que de dépendre d’une seule puissance, l’Afrique diversifie ses alliances diplomatiques.

- L’Inde devient un partenaire stratégique majeur, notamment en matière technologique.

- Les pays du Golfe (Émirats, Arabie Saoudite, Qatar) investissent massivement en Afrique.

- L’Amérique latine renforce ses liens avec l’Afrique, notamment via le Brésil.

Ces nouvelles relations brisent le monopole historique de l’Europe et des États-Unis.

Le pari de l’industrialisation africaine

L’Afrique ne veut plus être un simple fournisseur de matières premières. De nombreux pays investissent désormais dans l’industrialisation locale.

- Le Nigeria et l’Égypte développent des industries automobiles.

- Le Ghana et la Côte d’Ivoire cherchent à transformer leur cacao localement plutôt que de l’exporter brut.

- Le Kenya mise sur la technologie et l’innovation, avec des pôles comme la « Silicon Savannah ».

L’objectif est clair : mettre fin à la dépendance économique et créer des richesses localement.

Des leaders africains qui imposent leur voix sur la scène mondiale (BRICS, G20, ONU)

L’Afrique n’est plus un spectateur, mais un acteur clé des grands sommets internationaux.

- L’Afrique du Sud et l’Éthiopie siègent au G20.

- Le BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) devient une alternative au G7.

- Les dirigeants africains exigent une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU.

Loin d’être marginalisée, l’Afrique impose désormais ses priorités dans les débats mondiaux.

Un monde où l’Afrique dicte ses règles

Ce n’est pas la France qui recule, c’est l’Afrique qui avance. Loin d’être un simple rejet de l’ancienne puissance coloniale, la rupture avec Paris s’inscrit dans un mouvement plus vaste : celui d’un continent qui se réapproprie son avenir.

Pendant des siècles, l’Afrique a été vue comme un territoire à exploiter, une périphérie dépendante des décisions prises ailleurs. Aujourd’hui, cette vision appartient au passé. L’Afrique n’est plus un terrain d’influence passif, mais un acteur stratégique dans un monde multipolaire en pleine recomposition.

Les changements en cours vont bien au-delà des rapports avec la France. Ils traduisent une volonté plus profonde : celle de s’affranchir de toutes les formes de domination.

- Domination économique ? L’Afrique veut industrialiser ses ressources au lieu de les exporter brutes.

- Domination militaire ? Les bases étrangères sont démantelées, et les armées nationales se renforcent.

- Domination culturelle ? L’Afrique crée ses propres récits, en dehors du prisme occidental.

Mais cette émancipation n’est qu’un premier pas. L’urgence maintenant est de bâtir des structures solides pour éviter que d’autres formes de domination ne prennent la place des anciennes. Car le danger existe : remplacer une influence par une autre (qu’elle soit chinoise, russe ou autre) reviendrait à changer de maître sans réellement accéder à l’indépendance.

L’Afrique n’a plus besoin de tuteur. Elle impose désormais ses propres règles. À travers ses coalitions régionales, ses nouvelles alliances et ses stratégies économiques, elle devient une force avec laquelle le monde entier doit compter.

Ce XXIe siècle sera-t-il enfin celui d’une Afrique souveraine, puissante et unie ? Tout indique que l’histoire s’écrit désormais à ses conditions.