Le 25 avril 2023, le monde s’est tu un instant. Harry Belafonte, icône du calypso, acteur charismatique et militant indomptable, s’éteignait à 96 ans. Mais dans le silence laissé par son départ, sa voix continue de résonner, grave et claire, comme un tambour de dignité battant contre les murs du temps.

Harlem, Jamaïque : genèse d’un enfant double

Harry Belafonte est né dans le vacarme silencieux de deux continents, entre les trottoirs battus d’Harlem et les collines rouges de la Jamaïque1. Il n’est pas venu au monde entre deux eaux ; il est né dans le courant. Fils d’une femme noire, Melvine Love, domestique jamaïcaine migrante, et d’un père marin rarement présent, Harold George Bellanfanti Sr., Harry n’a jamais eu le luxe d’une enfance unifiée. À peine a-t-il su marcher qu’il devait déjà apprendre à se diviser : entre les Amériques, entre les langues, entre les peaux.

En Jamaïque, il découvre la tendresse rugueuse des grand-mères, la chaleur lente des après-midis tropicaux, les chants populaires pleins de sel, de douleur et de survie. Là-bas, il comprend ce que c’est que d’être noir dans un monde bâti par les héritiers du fouet. À Harlem, il retrouve une autre Amérique : le racisme codifié, la pauvreté structurée, l’humiliation en col blanc. Mais aussi la résilience, la lutte, l’humour et les églises pleines de gospel.

Ces territoires ne s’additionnent pas. Ils se confrontent. Et dans cette friction permanente naît une conscience. Pas encore politique, mais déjà poétique. Un sens de la fracture, du masque à porter, de la langue à tordre pour exister. Belafonte ne devient pas artiste pour être aimé : il le devient pour survivre. La scène n’est pas un choix esthétique, c’est une échappatoire. C’est le lieu où le fils d’exilés peut écrire son nom dans une langue que personne ne lui a enseignée.

De cette enfance, il gardera deux choses : le rythme et la rage. Le rythme, dans sa capacité à incarner les cultures caribéennes avec une sincérité qui traverse les frontières. Et la rage, dans sa certitude que l’art ne vaut que s’il sert à dénoncer. Plus tard, il dira : « Ma mère m’a appris à ne jamais plier. À ne jamais supplier. » Cette leçon, il l’a reçue jeune. Et il en fera l’ossature de toute son œuvre.

Dans les années à venir, cette dualité fondatrice (Harlem/Jamaïque, rage/rythme) va traverser chaque note de calypso, chaque discours sur les droits civiques, chaque film dans lequel il refusera d’être stéréotypé. Avant de devenir une icône mondiale, Harry Belafonte fut un enfant du tumulte. Et c’est dans cette tempête première qu’il forgea la boussole qui guiderait toutes ses insurrections.

Le calypso comme arme douce

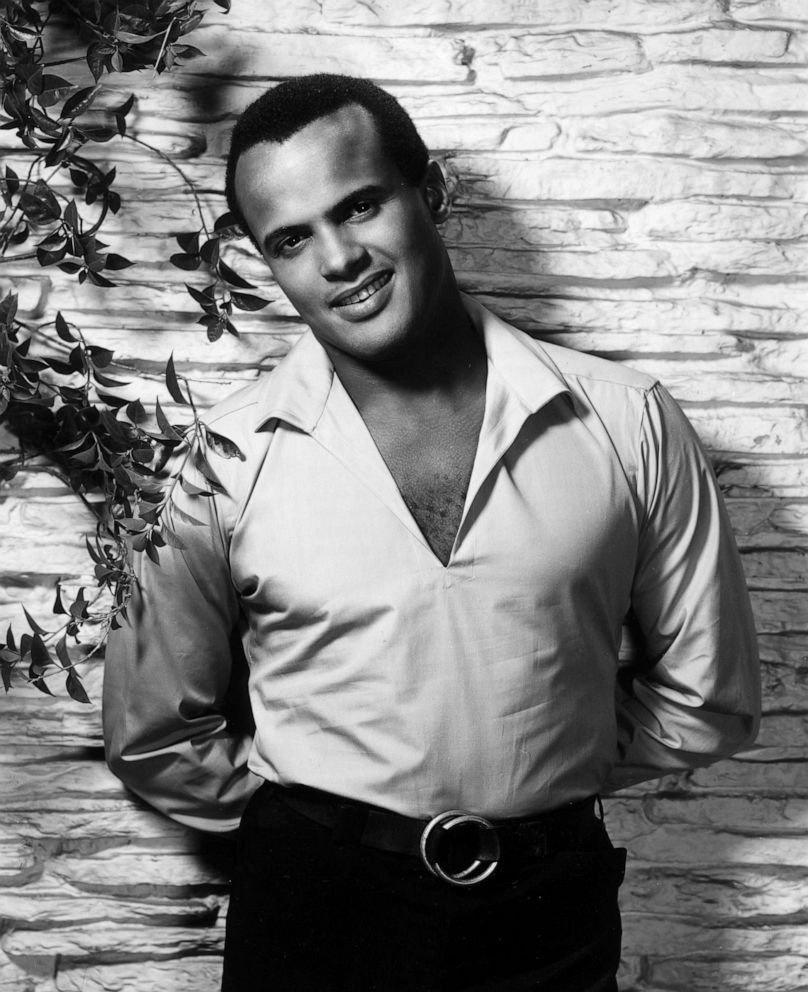

Lorsque Harry Belafonte monte pour la première fois sur scène, ce n’est pas avec des certitudes d’icône. C’est avec la faim au ventre. Celle du gamin de Harlem qui vend des tickets dans des théâtres trop blancs pour l’accueillir, mais assez poreux pour laisser filtrer un peu de rêve. Il s’inscrit à l’Actors Studio, côtoie Marlon Brando, apprend à sculpter les silences avant les mots. Il se forme au théâtre comme on s’arme pour une guerre sociale. Car pour Belafonte, chaque performance est déjà un combat pour exister pleinement.

Puis vient le chant. Et avec lui, une révolution feutrée. En 1956, son album Calypso2 renverse les lois du marché : premier million de disques vendus, succès planétaire. L’Amérique, encore engluée dans la ségrégation, découvre avec « Day-O (The Banana Boat Song)« une voix noire qui ne crie pas, ne gémit pas, mais chante, avec élégance, avec calme… et avec une charge explosive. Car ce n’est pas qu’un refrain exotique : c’est le chant d’hommes invisibles, de travailleurs jamaïcains de la nuit, qui comptent les heures avant l’aube comme on compte les blessures. « Daylight come and me wan’ go home » ; et tout est dit.

Belafonte utilise le calypso comme un cheval de Troie. Derrière le rythme enjoué, il insuffle l’histoire coloniale, le déracinement, la quête de dignité. Il sait que dans une Amérique blanche, il ne peut imposer son message par la force ; alors il le glisse dans les interstices de la mélodie, le sature de non-dits. C’est une stratégie : séduire pour mieux ébranler. Offrir des refrains universels tout en racontant une mémoire noire.

Il n’est pas seulement un artiste. Il est un trouble-fête raffiné. Trop élégant pour être cantonné au folklore, trop conscient pour se contenter d’être un simple « entertainer ». Sa beauté dérange, parce qu’elle ne se plie pas. Son langage du corps (costume impeccable, posture digne, regard droit) contredit les rôles de serviteur qu’Hollywood réserve aux hommes noirs. Il se tient debout, comme un rappel permanent que le charisme noir n’est pas un accident, mais une construction politique.

Harry Belafonte devient l’un des premiers artistes noirs à imposer la complexité au cœur de l’industrie du spectacle. Il n’use pas de poings levés, mais de refrains qui s’infiltrent dans les salons blancs. Il ne crie pas sa colère, il la murmure dans des harmonies douces. Et c’est peut-être plus dangereux ainsi.

Car ce que Calypso a lancé n’est pas une carrière : c’est un soulèvement lent. Une guerre menée à coups de chansons. Une insurrection portée par un sourire inaltérable. Et dans cette guerre-là, Belafonte avance masqué, mais armé jusqu’aux dents.

Acteur noir dans un cinéma trop blanc

Harry Belafonte ne joue pas. Il habite. Et chaque personnage qu’il endosse devient une déclaration d’existence. Dans un Hollywood construit pour célébrer l’Amérique blanche, il entre comme un intrus magnifique, sans jamais baisser les yeux.

À une époque où les hommes noirs ne sont que des ombres serviles ou des menaces sans nom, il exige autre chose : la plénitude. La nuance. L’ambiguïté. Il ne veut pas seulement être vu ; il veut être compris. Et il comprend, lui, que sur grand écran, chaque apparition est une trahison ou un manifeste.

En 1957, Island in the Sun secoue l’ordre moral américain. Belafonte y incarne un homme noir tombant amoureux d’une femme blanche. Le script est un sismographe : il enregistre les fractures raciales d’une Amérique encore figée dans la peur du métissage. Les menaces pleuvent, les lettres de haine affluent. Mais Belafonte ne recule pas. Il sait que l’indignation qu’il suscite est le signe qu’il touche juste.

Il poursuit avec Odds Against Tomorrow (1959), film noir et nerveux où il campe un musicien engagé dans un braquage avec un complice raciste. Le film est tendu, brûlant. Son personnage n’est pas un héros, ni un martyr : c’est un homme. Avec sa colère, ses contradictions, sa dignité. Un homme noir que le film ne cherche ni à excuser ni à réduire. Et c’est là toute la révolution. Car montrer un homme noir en proie au doute, à la rage, à la rédemption ; c’est déjà briser l’image qu’une société veut figer.

Belafonte comprend vite que le cinéma est un espace de guerre symbolique. Que chaque plan peut asphyxier ou libérer. Alors il refuse. Il dit non. Il claque des portes. Il laisse passer des rôles lucratifs pour ne pas se compromettre. Et ce refus-là, dans une industrie qui survit à l’effacement des corps noirs, c’est une forme rare de courage.

Il est l’un des premiers à exiger du respect, pas de la pitié. À imposer le fait qu’un acteur noir ne joue pas seulement pour divertir mais pour redéfinir les contours mêmes de l’humanité. Belafonte refuse d’être un pion dans un échiquier blanc. Il veut redessiner la table.

Et si son passage à Hollywood n’est pas long, il est incandescent. Suffisant pour prouver qu’un homme noir pouvait aimer, désirer, penser, douter à l’écran ; sans que cela soit un acte de subversion, mais une vérité nue.

Ce qu’il donne au cinéma, ce ne sont pas seulement des rôles. C’est une posture. Une ligne de crête entre le refus et l’engagement. Une façon de dire : Je ne suis pas ici pour jouer selon vos règles. Je suis ici pour montrer que d’autres règles existent.

La scène comme tribune, la vie comme lutte

Il aurait pu s’arrêter là. Chanter. Tourner. Briller. Être ce « King of Calypso » que l’Amérique aimait applaudir en sourdine. Mais Harry Belafonte, lui, n’a jamais eu l’âme d’un amuseur. Sur la scène comme dans la rue, il n’a jamais été un homme de compromis. Il est un homme de parole. Et cette parole, il la met au service de la lutte3.

Il fait de sa célébrité un levier, pas un refuge. Il finance la Marche sur Washington. Il organise, négocie, coordonne dans l’ombre, loin des caméras, là où se prennent les décisions qui changent les vies. Il ne parle pas seulement au nom des opprimés, il parle avec eux. Et parfois, il se tait pour les laisser parler. C’est cela, sa grandeur.

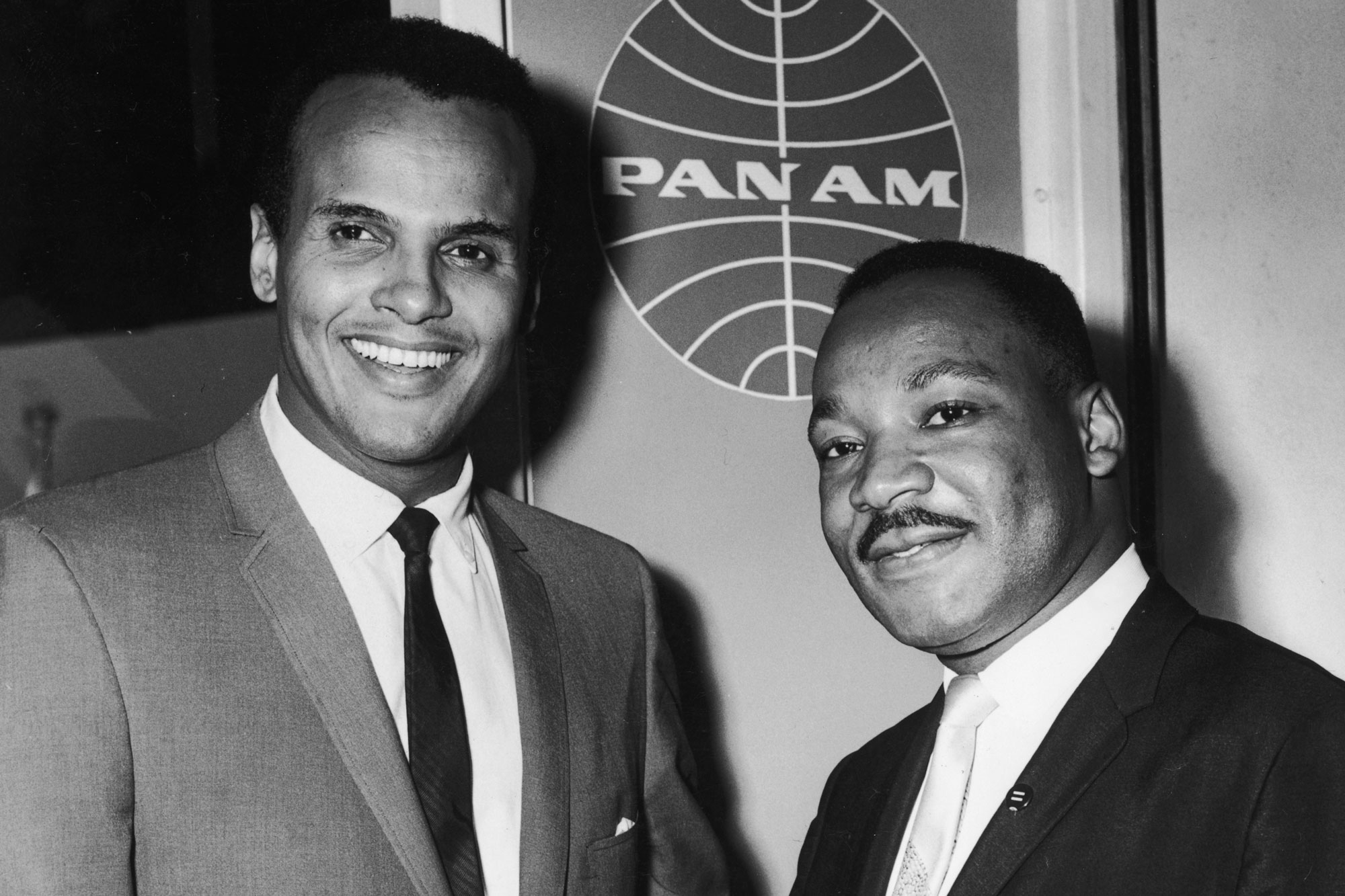

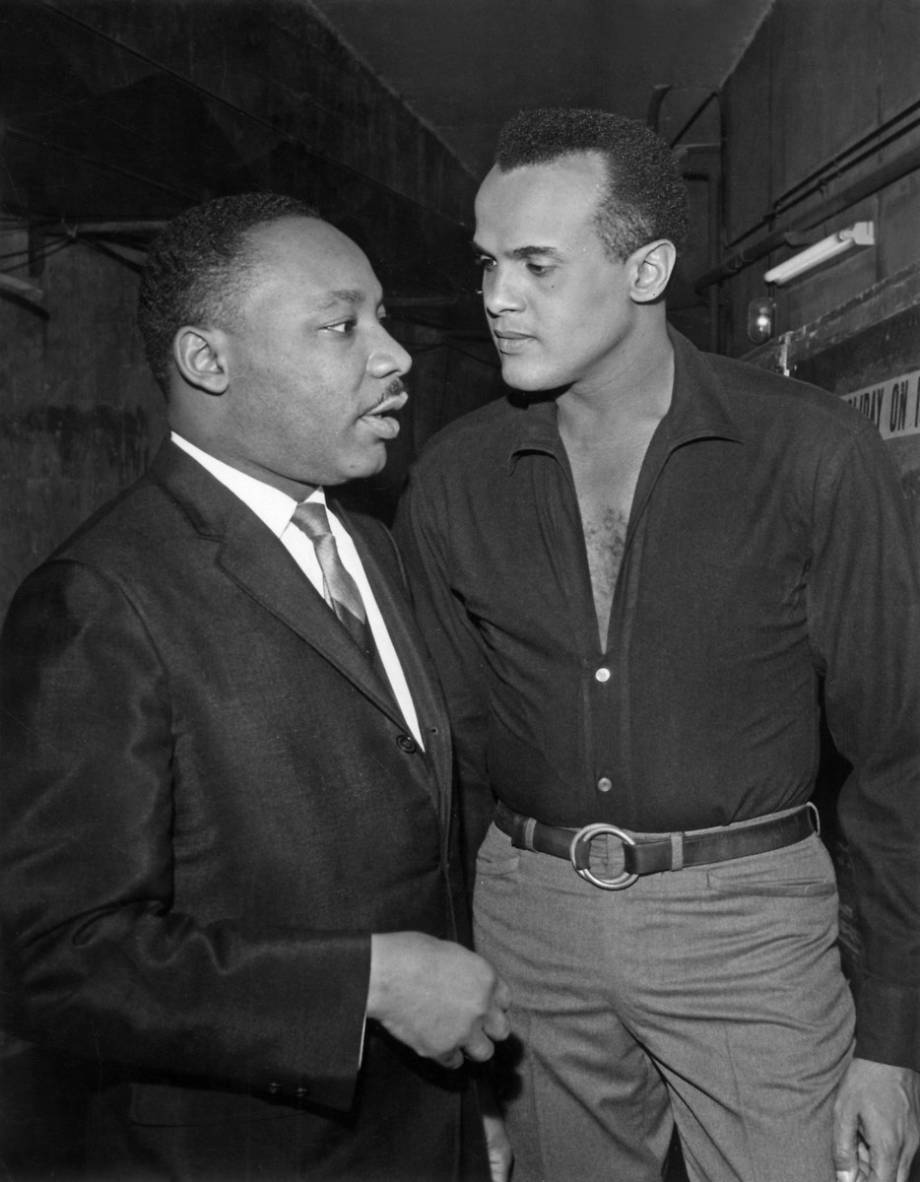

Avec Martin Luther King Jr., la relation dépasse l’amitié. Ils s’écoutent, s’épaulent, s’élèvent. Lorsque les voix tremblent, Belafonte reste debout. Il devient le confident silencieux des nuits d’angoisse, le relai des messages urgents, le banquier discret du rêve en marche. La maison de Belafonte n’est pas une demeure hollywoodienne. C’est un quartier général.

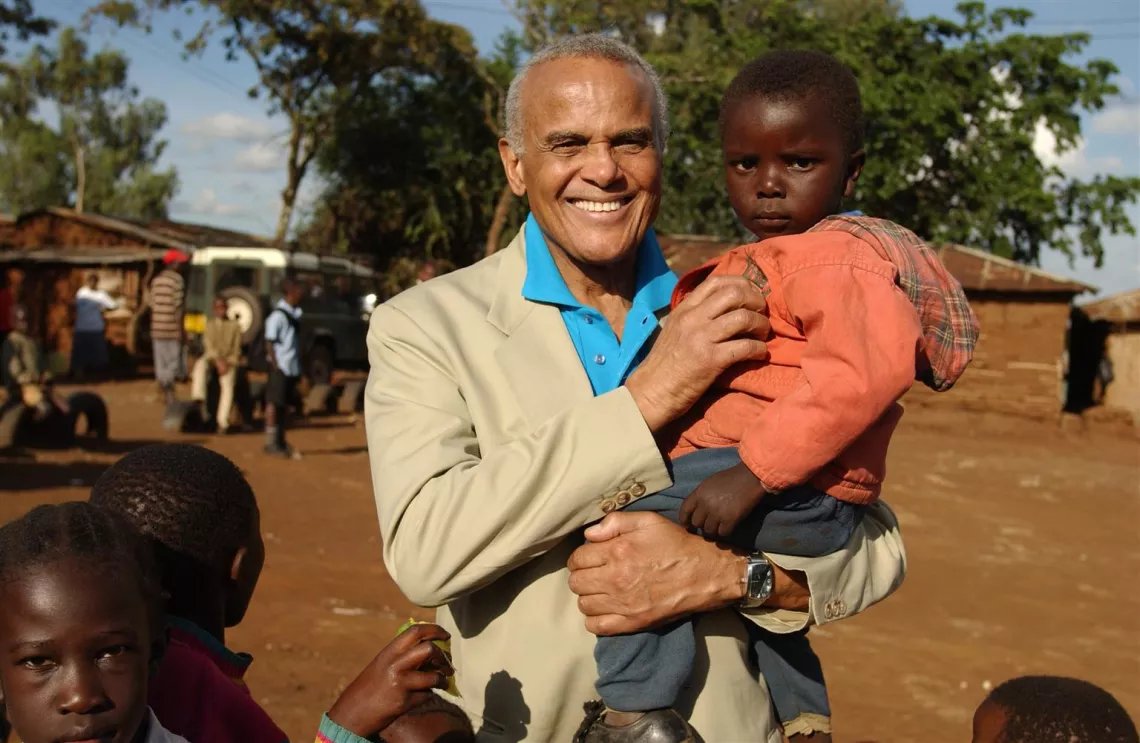

Et quand la révolution traverse l’Atlantique, il suit. L’Afrique du Sud, l’Éthiopie, le Mozambique. Il soutient les exilés, finance les guérilleros de la dignité. Son activisme devient pan-africain. Global. Inépuisable. Il parle à l’ONU, s’attaque aux puissants, refuse les décorations quand elles sentent le vernis de la récupération. Il est une conscience vivante.

En 1987, l’UNICEF le nomme ambassadeur de bonne volonté. Mais Belafonte n’est pas un symbole tiède pour affiches diplomatiques. Il se rend dans les zones oubliées, il écoute, il documente, il alerte. Il s’oppose à Reagan, critique Obama, dénonce Clinton. Il n’épouse aucun camp si ce camp trahit les principes. Même ses alliés savent qu’il ne se laisse acheter par aucun parti, aucune institution, aucun calcul.

Il parle pour les sans-voix, mais surtout avec leur voix. Il est griot autant que stratège. Porteur d’histoires. Transmetteur d’héritage. Il chante les souffrances et les espoirs d’un peuple dont l’histoire a trop souvent été racontée par d’autres.

Et toujours, la scène reste son sanctuaire. Là où sa voix résonne comme un tambour de vérité. Là où l’on comprend que chaque chanson est un acte politique, que chaque silence est une menace, que chaque rappel est un rituel.

Harry Belafonte a transformé sa célébrité en feu sacré. Il a fait de sa vie une œuvre de lutte, sans chapitre inutile, sans ligne blanche. Il a prouvé que l’on pouvait danser et dénoncer, aimer et résister, chanter et bâtir.

Son combat n’était pas accessoire à sa carrière. C’était sa carrière. Le reste ? Du bruit autour du cœur battant de l’histoire.

L’héritage : un pont entre les générations

Harry Belafonte n’a jamais eu besoin de podiums pour prêcher. Il lui suffisait de raconter. Non pour convaincre, mais pour éclairer. Il n’était pas de ceux qui expliquent en pointant du doigt, mais de ceux qui tendent une main ; ferme, rugueuse, profondément humaine.

Aux jeunes générations, il ne disait pas : « Soyez comme moi. » Il disait : « Soyez vous, mais sachez d’où vous venez. »Il ne réclamait pas de gratitude. Il exigeait une mémoire. Il attendait que le flambeau transmis ne serve pas à éclairer un tapis rouge, mais à incendier l’oubli.

Belafonte est devenu un phare pour les artistes d’aujourd’hui ; ceux qui comprennent que le micro est une arme, que la scène est un champ de bataille symbolique. Il a parlé à Beyoncé, à Kendrick Lamar, à Common, à Jay-Z. Non pas comme une idole qui sermonne, mais comme un vétéran qui murmure entre deux rafales : « N’oubliez pas pourquoi vous chantez. »

Parce qu’il l’a toujours dit : être noir, célèbre, riche… mais silencieux, c’est encore être captif. Et lui n’a jamais accepté les chaînes, même dorées.

Il n’a pas cherché à être aimé. Il a voulu être écouté. Et il l’a été. Parce qu’il avait cette manière de parler qui vous forçait à écouter, même dans le tumulte. Une voix grave, brûlée au bois de la vérité, qui vibrait des colères anciennes et des rêves à venir.

Le 25 avril 2023, Harry Belafonte a quitté le monde physique4. Mais on ne parle pas de la mort d’un tel homme comme on parle des autres. Sa disparition n’est pas une fin, c’est une note tenue dans le souffle long de l’Histoire.

Car comment meurt une légende qui a transformé chaque acte en témoignage ? Comment enterre-t-on un homme dont la voix est gravée dans les veines du combat ?

Il est là, encore et toujours, dans les silences de Baldwin, les fulgurances de Nina Simone, la noblesse de Sidney Poitier ; son frère d’âme, compagnon d’écran, complice de luttes. Il est là, dans chaque refrain qui dénonce, chaque scène qui brave, chaque pas qui marche pour la justice.

Belafonte est devenu un code génétique pour les artistes conscients. Il est cette vibration souterraine qui relie Soweto à Harlem, Kingston à Ferguson. Il est la beauté en colère, la dignité en marche, la musique en révolte. Il est l’ombre douce derrière les projecteurs, la mémoire vive derrière les discours.

Et cela, ça ne meurt jamais.

Notes de bas de page

- Naissance : 1er mars 1927 à Harlem, New York, de parents d’origine jamaïcaine. ↩︎

- Premier album : Calypso (1956), premier LP de l’histoire à franchir le cap du million d’exemplaires vendus. ↩︎

- Engagement : soutien financier à la marche sur Washington (1963), collaboration avec Martin Luther King Jr., activisme panafricain et anti-apartheid. ↩︎

- Décès : 25 avril 2023 à Manhattan, à l’âge de 96 ans. ↩︎

Références

- Harry Belafonte, My Song: A Memoir – Harry Belafonte avec Michael Shnayerson, Alfred A. Knopf, 2011.

- Sing Your Song, documentaire de Susanne Rostock, 2011 – produit par Belafonte Enterprises.

- « King of Calypso and conscience » – The Guardian, 25 avril 2023.

- « Harry Belafonte, civil rights giant and singer, dies aged 96 » – BBC News, 25 avril 2023.

- « Harry Belafonte, 1927–2023 » – New York Times Obituary, avril 2023.

- UNICEF tribute to Harry Belafonte – unicef.org, avril 2023.

- « Harry Belafonte: L’activisme en héritage », France Culture, 2023.

- Discours de Harry Belafonte au sommet de l’UNICEF, 2005.

- « Island in the Sun et la représentation interraciale à l’écran », The Atlantic, 2018.

- « Day-O and the political echoes of Calypso » – NPR Music, 2017.