Née esclave vers 1820 dans le Maryland, Harriet Tubman devient l’un des visages les plus puissants de la lutte pour la liberté. Stratège de l’Underground Railroad, libératrice de plus de 300 esclaves, espionne pendant la guerre de Sécession, militante infatigable pour la justice sociale, elle traverse le XIXe siècle comme une flamme vivante. Sans discours, sans titres, mais avec la foi, le courage et la rage de ne jamais laisser les siens derrière.

Naissance d’une fille de la terre et du feu

Elle ne naît pas dans la clarté d’une date précise. Elle ne naît pas dans un lit, ni sous un toit. Araminta Ross, surnommée Minty, voit le jour dans l’anonymat du vent, quelque part vers 1820, dans les marécages étouffés du comté de Dorchester, dans le Maryland. Pas de certificat, pas de registres. Juste une naissance sous silence. Un souffle de plus dans une plantation qui en contenait trop.

Ses parents, Benjamin Ross et Harriet Green, sont esclaves. Leurs bras nourrissent la richesse d’autres. Leurs enfants ne leur appartiennent pas. Le ventre d’Harriet ne portait pas la promesse d’un avenir, mais la menace d’un inventaire humain. Dans ce monde inversé, chaque cri de nourrisson sonnait comme un futur à enchaîner.

Minty est l’une des plus jeunes de cette fratrie broyée par la loi du coton et du fouet. Dès l’âge de sept ans, on la loue comme on louerait un outil. Elle est envoyée chez des maîtres plus durs encore, où elle nettoie, récure, endure. Elle n’a pas encore de mots pour la douleur, mais déjà elle en connaît les chemins.

À douze ans, elle connaît sa première révolte. Elle tente d’intervenir quand un surveillant poursuit un autre esclave. Il lui jette un poids de fonte à la tête. Le projectile n’était pas pour elle. La blessure, si. Le crâne fracturé. Le sang. Les jours de délire. Le corps tremblant qui ne guérit jamais vraiment. À partir de ce jour, Minty n’est plus tout à fait de ce monde : elle entre et sort de la conscience. Elle tombe, se relève. Elle voit des choses que les autres ne voient pas.

Mais cette fracture ouvre autre chose : une voix intérieure. Des visions. Des songes. Des appels. Minty dit que Dieu commence à lui parler. Pas le Dieu des maîtres blancs, mais un Dieu du feu et de la délivrance. Un Dieu noir. Un Dieu libre.

Les autres la croient atteinte. Elle, elle se croit élue.

Elle ne sait pas encore que cette douleur, cette lumière étrange dans la tête, ce sera son étoile. Sa blessure devient oracle. Et dans le silence des nuits du Sud, alors que les autres dorment d’épuisement, elle commence à rêver de chemins cachés, de bois humides, de mains qu’on saisit et qu’on tire vers la fuite.

Elle n’a encore rien accompli. Mais déjà, elle a tout compris : sa vie ne sera pas vécue pour elle seule. Elle ne naît pas seulement esclave. Elle naît porteuse d’une autre vie. D’un peuple en marche.

Et dans l’ombre du Maryland, une étoile noire commence à se lever.

L’évasion comme naissance

À vingt-cinq ans, elle change de nom comme on choisit un destin. Elle devient Harriet, en hommage à sa mère, celle qui l’a portée dans la douleur et la soumission, et Tubman, nom de son mari, John, un homme libre qui pourtant refusera de la suivre. Ce n’est pas un mariage qui la lie à lui, mais le vent de l’appel, l’évidence d’un départ.

Elle apprend qu’on veut la vendre, comme on vend un cheval ou une charrue. Le corps mis aux enchères, les liens tranchés par le bruit d’un marteau. Harriet refuse ce sort. Elle ne demande pas la liberté. Elle la prend. Une nuit, sans adieux, sans bagages, elle s’enfonce dans l’obscurité du Sud, guidée seulement par les étoiles et les psaumes qu’elle chante en silence.

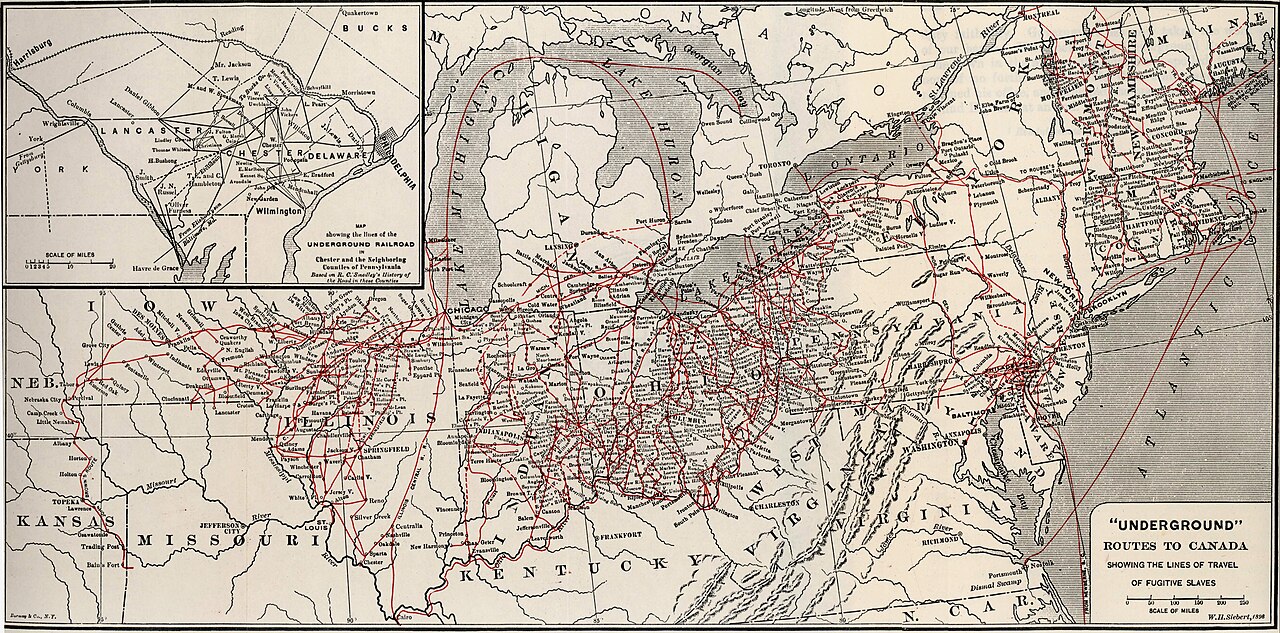

Elle ne sait pas lire une carte, mais elle lit le ciel. Elle n’a pas d’armes, mais elle porte en elle un feu ancien, plus tranchant qu’une lame. Elle suit les chemins invisibles de l’Underground Railroad, cette toile clandestine tissée par des mains noires et blanches, par la peur, l’espoir et la solidarité. Des quakers, des abolitionnistes, des anonymes la guident d’une cache à l’autre. Parfois elle est cachée dans une charrette, parfois sous une couverture, parfois à genoux dans les bois glacés.

La Pennsylvanie, où elle arrive enfin, est une respiration. Le sol n’y juge pas, le vent n’y insulte pas. Elle est libre. Légalement. Spirituellement. Mais la liberté solitaire n’a pas de goût. Elle regarde autour d’elle et ne voit pas ses frères, ses sœurs, sa mère, son peuple.

Alors elle décide de revenir.

Et là commence sa vraie naissance : non pas comme esclave échappée, mais comme libératrice.

Elle traverse les frontières dix-neuf fois, comme on brave la mort à mains nues. Chaque retour est une gifle à l’ordre établi. Chaque départ est une promesse tenue. Elle revient chercher les autres. Pas par devoir. Par amour. Un amour qui n’a rien de doux ni de docile. Un amour rude, courageux, incandescent. L’amour d’une femme qui refuse de vivre libre dans un monde où les siens restent enchaînés.

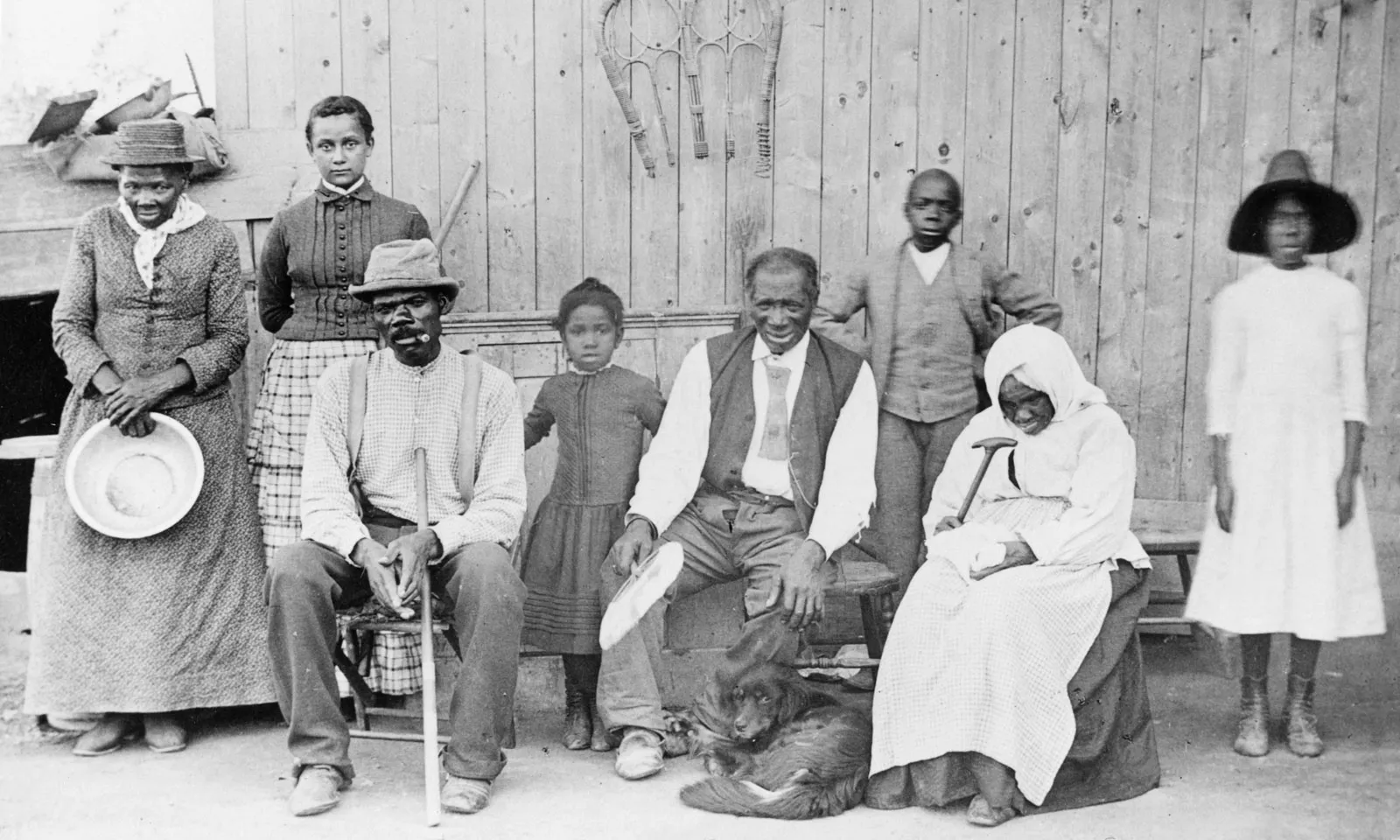

Elle ramène des enfants dans ses bras, des vieillards sur son dos, des familles entières qui tremblent, qui espèrent, qui n’osent pas encore croire. Elle devient une rumeur, une ombre insaisissable. Les chasseurs d’esclaves la cherchent. Les esclaves prient pour qu’elle vienne.

Elle ne laisse pas de traces. Elle laisse des silences brisés. Elle laisse des cris qui respirent. Elle laisse des existences arrachées à la nuit.

Et chaque voyage, chaque pas dans la boue, chaque main tendue, ajoute une étoile à son nom. Harriet Tubman ne se contente plus d’être libre. Elle est devenue le passage lui-même. Une arche. Un souffle. Un mythe vivant.

« Vous serez libres, ou morts«

On l’imagine souvent avec un châle sur les épaules et une Bible en main. Mais Harriet Tubman est plus proche d’une commandante de guerre que d’une sainte. Elle n’attend pas que le ciel tombe. Elle agit. Elle anticipe. Elle frappe vite. Silencieusement. Et toujours avec une précision implacable.

Chaque expédition est une opération militaire. Elle ne part jamais sans plan. Elle connaît les sentiers, les cachettes, les saisons. Elle sait que les journaux des planteurs ne publient pas d’avis de recherche le dimanche. Alors elle commence toujours le samedi, comme une première note dans une fugue vers le Nord. Elle prend de l’avance. Elle joue avec le temps, elle tord le calendrier à son avantage.

Quand des bébés pleurent, elle sort des herbes écrasées, des racines réduites en poudre, des préparations rudimentaires pour les faire dormir. Pas pour les calmer. Pour les sauver. Un cri d’enfant peut briser toute une caravane d’espoir.

Et quand un adulte doute, quand les jambes tremblent, quand la peur veut rebrousser chemin, Harriet lève son revolver. Sans trembler. Elle regarde dans les yeux celui qui hésite, celui qui pense pouvoir revenir en arrière, dénoncer les autres pour sauver sa peau.

Elle ne discute pas. Elle annonce :

« Tu avanceras. Ou tu mourras. Mais tu ne les entraîneras pas dans ta chute. »

C’est cette détermination qui la rend invincible. Cette clarté. Pas de demi-liberté. Pas de retour. Pas d’arrangement avec la peur. On franchit le fleuve ou on y laisse sa vie. Et avec elle, on choisit. Une fois pour toutes.

Harriet n’échoue pas. Jamais. Pas un seul de ses passagers ne sera repris. Elle sauve plus de 300 vies. Des enfants, des vieillards, des couples, des femmes enceintes. Chacun d’eux une étoile qu’elle ravit à la nuit.

Les maîtres blancs, humiliés, offrent 40 000 dollars pour sa capture. Une somme colossale. Mais Harriet est introuvable. Elle est un souffle entre les branches, un bruissement dans le maïs, une lueur dans l’obscurité. Elle disparaît. Elle surgit. On croit l’avoir cernée, elle est déjà ailleurs.

Pour les chasseurs d’esclaves, elle devient une rumeur, une obsession, une énigme. Pour les esclaves, elle est plus qu’une femme. Elle est la preuve vivante que l’impossible peut être traversé. Qu’une femme noire, sans éducation, sans armée, sans chevaux ni épées, peut faire plier un empire. Non pas en frappant. En libérant.

Et derrière elle, les chaînes tombent comme la pluie.

Moïse en robe de coton

Les esclaves l’appellent Moïse, non parce qu’elle réclame un titre, mais parce qu’elle fait traverser la mer d’ombre et de fouet. Elle ne divise pas les eaux d’un bâton. Elle fend les marais, les forêts, les silences. Elle n’a ni tables de la loi, ni couronne de feu : seulement une robe de coton râpé, des bras fatigués, une volonté que rien ne plie.

Elle n’écrit pas. Elle ne signe ni tracts, ni manifestes. Son nom ne s’imprime pas dans les journaux abolitionnistes. Elle n’a pas la parole des hommes instruits, mais elle a le pas du prophète. Celui qui avance, qui conduit, qui ne se retourne jamais.

Les figures les plus éminentes de l’Amérique noire la reconnaissent. Frederick Douglass, lui-même évadé, écrivain, orateur redoutable, l’admire en silence :

« Toi, Harriet, tu ne parles pas dans les salons. Tu sauves les tiens. »

John Brown, le révolutionnaire blanc qui mourra pendu pour avoir armé des esclaves, dira d’elle :

« Elle est l’un des êtres les plus courageux que l’Amérique ait portés. »

Et pourtant, elle ne réclame ni statue, ni salaire. Elle dort là où on l’accueille. Elle mange ce qu’on lui donne. Quand elle ne marche pas, elle soigne. Elle chante. Elle prie. Et quand les plaies sont trop grandes, elle pose la main.

Dans les réunions abolitionnistes, elle ne parle pas comme une intellectuelle, mais comme celle qui a vu les chaînes de près, qui les a brisées, qui en porte encore les traces sur la peau. Son autorité n’est pas théorique. Elle est charnelle. Spirituelle. Incarnée.

Elle ne dit pas « je crois », elle dit « je sais ».

Elle sait ce que coûte la liberté. Elle sait ce que vaut une vie arrachée à l’enfer. Elle sait qu’on ne mène pas les siens par des idées, mais par des actes. Des pieds nus dans la boue. Une main tendue dans le noir. Un souffle qui dit : suis-moi.

Et ils la suivent.

Parce qu’elle ne promet pas. Elle délivre.

Parce qu’elle n’imagine pas. Elle agit.

Parce qu’elle n’est pas née pour être un symbole, mais une route. Une arche vivante.

Et si l’Histoire ne l’avait pas surnommée Moïse, elle aurait fini par lui voler son nom.

Une femme de guerre, une femme d’avenir

Quand la guerre civile éclate, Harriet Tubman ne reste pas à l’arrière. Elle ne regarde pas les batailles à travers les rideaux d’une maison du Nord, mains jointes dans la prière, cœur au repos. Elle enfile un uniforme de fortune, sans grade ni solde, et entre dans l’Histoire comme elle a toujours vécu : en avançant.

Elle est infirmière, lavant les plaies gangrenées des soldats noirs que d’autres refusaient de soigner. Elle est cuisinière, nourrissant les affamés, rassemblant les corps et les esprits. Elle est surtout espionne, glissant à travers les lignes confédérées comme un vent qu’on ne sent que trop tard. Elle déchiffre les silences, interroge les esclaves, recense les fortifications. Elle transmet des informations précieuses à l’armée de l’Union.

Et puis, il y a le raid de Combahee River, en Caroline du Sud. 1863. Tubman le planifie avec les officiers. Elle guide les troupes le long du fleuve comme elle l’a fait tant de fois pour les siens. Résultat : trois bateaux nordistes, des plantations incendiées, et plus de 700 esclaves libérés en une nuit. Un exploit. Une première. La première femme noire à diriger une opération militaire dans l’histoire des États-Unis.

Mais la guerre n’est qu’un chapitre. Elle sait que la paix, elle aussi, demande des combattants.

Elle retourne à Auburn, dans l’État de New York. Elle épouse Nelson Davis, un ancien soldat, bien plus jeune qu’elle. Pas un mariage de contes, mais un pacte de vie. Ensemble, ils ouvrent un refuge pour les pauvres, les anciens, les oubliés. Elle y travaille jusqu’à l’épuisement. Elle console, elle écoute, elle lave les corps, elle apaise les derniers jours.

Elle milite aussi. Pour les femmes. Pour le droit de vote. Elle prend la parole dans les réunions suffragistes, se tenant droite, modeste, mais inébranlable. Quand elle parle, ce ne sont pas des mots qu’on entend : ce sont des siècles d’effacement qu’on voit se redresser.

Elle aurait pu écrire ses mémoires, collecter les récompenses, vivre dans l’hommage. Elle ne le fera jamais. Elle ne réclame pas la lumière. Elle réclame la justice. Pas pour elle, mais pour tous ceux qui viendront après.

Elle n’a jamais demandé à être une héroïne. Elle a choisi d’être utile. De son vivant, on l’a souvent oubliée. On a payé d’autres, décoré d’autres. Mais elle, elle a bâti l’avenir.

Non pas en or. En courage, en labeur, en amour.

Et cet avenir porte encore son empreinte ; dans chaque femme noire debout, dans chaque combat pour la dignité, dans chaque rêve d’égalité qu’on ose encore croire possible.

La traversée finale

Elle s’éteint en mars 1913, dans un modeste foyer qu’elle avait elle-même bâti, non pour y mourir, mais pour y accueillir les âmes brisées par l’histoire. À Auburn, dans l’État de New York, Harriet Tubman quitte le monde comme elle l’a traversé : discrètement, debout dans sa foi, entourée de ceux que la société avait jetés aux marges.

Elle est vieille. Elle est malade. Elle est pauvre. Mais elle est riche de chaque vie qu’elle a touchée. Riche d’avoir libéré sans compter, d’avoir soigné sans relâche, d’avoir aimé sans peur. Elle meurt sans titre officiel, sans cérémonie d’État. L’Amérique ne sait pas encore qu’elle vient de perdre une souveraine.

Ses derniers mots sont une promesse :

« Je pars préparer une place pour vous. »

Pas une phrase d’adieu. Une phrase de passeur. Encore. Toujours. Car même dans la mort, elle n’envisage pas le repos sans penser aux autres.

Elle ne laisse ni fortune, ni fondation. Pas de grands discours, pas de statue en bronze érigée de son vivant. Mais elle laisse une trace. Une empreinte plus profonde que le marbre.

Elle laisse un nom qui brûle encore. Harriet Tubman. Un nom qui fend le silence. Un nom que les enfants apprennent à l’école, que les militants brandissent dans les rues, que les artistes inscrivent dans leurs chansons, leurs toiles, leurs vers.

Son visage, jadis effacé des registres, commence à réapparaître partout : sur les murs des écoles, dans les livres d’histoire, et bientôt (comme un symbole éclatant) sur les billets de vingt dollars, là où trônait jadis le portrait d’un président esclavagiste.

Mais au-delà des images, c’est son souffle qui demeure. Un souffle de marche, de feu, de dignité. Il traverse les luttes contre le racisme systémique, le patriarcat, l’exploitation, l’amnésie. Il habite les pas de celles et ceux qui refusent l’injustice. Il murmure dans les cortèges, dans les prières, dans les rêves encore inachevés.

Harriet Tubman est morte. Mais elle est là, dans chaque main tendue vers l’autre rive.

Elle est là, à chaque fois qu’une voix se lève pour dire non.

Elle est là, à chaque fois qu’un peuple marche sans se retourner.

Elle n’a pas été une femme du passé.

Elle est une femme de la traversée.

Et nous vivons, encore aujourd’hui, dans son sillage.

Notes et références

- Larson, Kate Clifford. Bound for the Promised Land: Harriet Tubman, Portrait of an American Hero, Ballantine Books, 2004.

- Clinton, Catherine. Harriet Tubman: The Road to Freedom, Back Bay Books, 2005.

- Still, William. The Underground Railroad, 1872.

- National Park Service – U.S. Department of the Interior. Harriet Tubman Underground Railroad National Historical Park.

- Library of Congress. Harriet Tubman Papers.

- Dunbar, Erica Armstrong. She Came to Slay: The Life and Times of Harriet Tubman, 37 Ink, 2019.

- New York Times – Overlooked No More: Harriet Tubman.

- Documentaire : Harriet Tubman: Visions of Freedom, PBS / American Experience, réalisé par Stanley Nelson, 2022.

- BlackPast.org – Tubman, Harriet (c. 1820-1913)

- National Women’s History Museum. Harriet Tubman Biography.