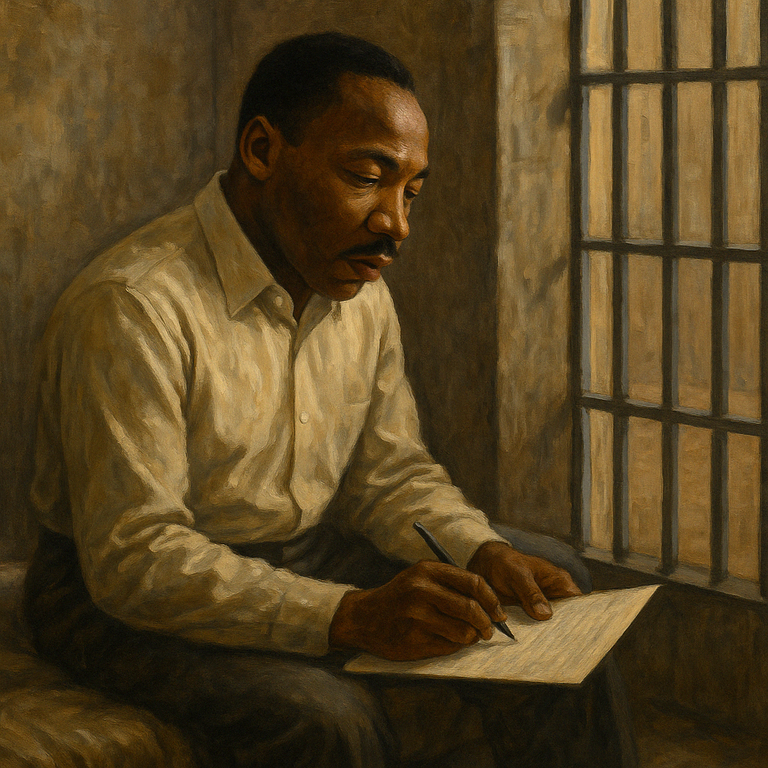

Écrite dans la solitude d’une cellule de Birmingham le 16 avril 1963, la lettre de Martin Luther King Jr. est bien plus qu’un plaidoyer pour les droits civiques. C’est une prière politique, une arme morale, un cri de vérité. 60 ans plus tard, elle résonne avec une urgence intacte. Nofi vous propose une relecture vivante et immersive de ce texte fondateur, entre histoire, mémoire et conscience contemporaine.

Lettre depuis une cellule américaine

Birmingham, théâtre d’une révolution morale

Un 16 avril. Un homme noir. Une cellule nue. Un stylo emprunté. Des mots comme des pierres.

C’est dans l’étreinte moite et cruelle d’une prison municipale de l’Alabama que Martin Luther King Jr. compose l’un des textes les plus radicaux de la pensée américaine du XXe siècle. Nous sommes en 1963. Le pays vibre déjà sous les tensions de son propre paradoxe : prêcher la démocratie au Vietnam, refuser l’égalité à Birmingham.

Ce n’est pas un manifeste enflammé. Ce n’est pas un sermon. C’est une lettre. Mais pas n’importe laquelle. Elle n’est pas adressée à des tyrans, ni à des juges. Elle est adressée à des « confrères pasteurs« , blancs, modérés, bien-pensants, qui lui reprochent (non pas ses idées) mais ses méthodes. King, à leurs yeux, va trop vite. Il bouscule la paix. Il dérange l’ordre. Il force la main de l’Histoire.

Alors il répond. Non pas pour convaincre. Mais pour inscrire, noir sur blanc, le devoir de désobéir à l’injustice.

Birmingham, 1963 : la ville où même l’air est ségrégué

Il faut comprendre Birmingham pour comprendre cette lettre. Il faut sentir la peur qui y rôdait, la brutalité érigée en politique publique, la ségrégation gravée jusque dans les trottoirs. À cette époque, c’est l’une des villes les plus racistes du Sud. On l’appelle « Bombingham« , à cause des dizaines d’attentats contre les maisons noires qui osaient défier l’ordre établi. Aucun n’a été élucidé.

Lorsque la Southern Christian Leadership Conference (SCLC) et l’Alabama Christian Movement for Human Rights (ACMHR) lancent leur campagne en avril 1963, ils ne visent pas seulement à contester la ségrégation : ils veulent mettre à nu le mensonge américain. Ils savent que le Sud ne changera pas sans être exposé, et que seul un affrontement direct (non violent, mais inévitable) forcera le dialogue.

Le 12 avril, King est arrêté. Son crime ? Avoir manifesté sans autorisation, malgré une injonction du juge. Sa réponse : une lettre. Griffonnée sur les marges d’un journal, prolongée sur des morceaux de papier fournis par un gardien noir compatissant, finalisée sur un bloc-notes que ses avocats réussiront à lui faire passer.

La radicalité de la patience

L’accusation des pasteurs blancs est sourde mais polie : « vos actions sont inopportunes. » Traduction : attendez. King, avec une patience explosive, déconstruit cette injonction. Il écrit :

« La liberté n’est jamais accordée de bon gré par l’oppresseur ; elle doit être exigée par l’opprimé. »

Il cite Socrate. Il évoque Niebuhr. Il convoque même Jésus comme « extrémiste de l’amour« .

Mais il fait plus encore : il raconte. Il plonge dans les scènes quotidiennes de l’humiliation noire. Il parle de sa fille à qui il faut expliquer pourquoi elle ne peut aller au parc d’attractions. De ces mères noires qu’on n’appelle jamais « Madame ». De ces pancartes « Whites Only » qui lacèrent l’âme. Chaque mot est une preuve. Chaque paragraphe, un acte d’accusation contre la violence institutionnelle.

Cette lettre, c’est le procès de l’Amérique, rédigé depuis l’Amérique même.

L’art de la désobéissance, ou quand l’action directe devient prière politique

La beauté de la lettre de Birmingham, c’est qu’elle fait de la désobéissance une liturgie. Un acte aussi réfléchi que spirituel. Pour Martin Luther King Jr., la résistance non violente ne relève ni de la colère aveugle ni d’une spontanéité rebelle. Elle est science, foi, stratégie. Elle a sa méthode, ses étapes, son ascèse.

Il l’écrit clairement : toute campagne non violente comporte quatre temps. La collecte rigoureuse des faits. La tentative de négociation. L’auto-purification, cette préparation morale face à la violence attendue. Puis, enfin, l’action directe. Pas dans l’urgence. Pas pour le spectacle. Mais pour que la société, mise au pied de ses contradictions, soit forcée d’ouvrir les yeux.

Birmingham n’est pas une improvisation. C’est un théâtre du réel, où l’injustice est mise en lumière, où le pouvoir est contraint de se regarder en face.

Créer la tension sans blesser

Il y a, dans ce passage, une idée essentielle. King ne redoute pas la tension. Il la réclame. Il en redéfinit même la nature. Ce n’est pas la tension violente, celle de la haine ou de l’affrontement physique. C’est une tension mentale, morale, comme celle que Socrate provoquait chez ses disciples. Une friction fertile. Une mise en inconfort salutaire.

« Je ne crains pas le mot ‘tension’ », écrit-il. « Il en est une qui est constructive et non violente, indispensable si l’on veut faire évoluer une situation. »

Il faut une crise pour qu’émerge la conscience. Il faut troubler la paix illusoire pour espérer une justice réelle.

La patience comme piège moral

Les pasteurs blancs reprochaient à King d’aller trop vite. Ce mot revient comme un refrain : “attendez”. Comme si le simple fait de ne pas mourir suffisait. Comme si la politesse devait primer sur la liberté.

King, dans l’une des envolées les plus puissantes de la lettre, démonte cette injonction. Il dresse la liste des blessures invisibles, celles qui s’infiltrent dans la vie quotidienne : les pancartes humiliantes, les regards fuyants, les prénoms déformés, l’impossibilité d’expliquer l’injustice à un enfant. Il fait entendre le poids du silence, du mépris, de la marginalisation intériorisée.

Et il tranche : « Justice trop tardive est déni de justice. »

Là est toute la modernité de sa pensée. Il ne réclame pas seulement des droits. Il exige qu’ils soient effectifs, maintenant. Car attendre l’égalité, c’est encore obéir au calendrier de l’oppresseur.

Le radicalisme de l’amour et la politique de l’extrême juste

Il y a, au cœur de cette lettre, une pirouette théologique et politique magistrale. Une reprise de contrôle sémantique. Car ses détracteurs (pasteurs blancs, journalistes modérés, figures convenables) ne traitent pas seulement Martin Luther King d’impatient. Ils l’accusent aussi d’extrémisme.

Et là, King sourit. Il relève le gant. Il prend le mot (“extrémiste”) et le retourne comme une manche. Non pour le rejeter. Mais pour le sanctifier.

Être extrémiste… mais de quoi ?

« Était-ce un extrémiste que Jésus-Christ, qui a dit : “Aimez vos ennemis” ? Était-ce un extrémiste que Thomas Jefferson, qui a écrit : “Tous les hommes sont créés égaux” ? »

King, en quelques lignes, brouille les repères. Il place ses actions dans une lignée sacrée — celle des prophètes, des fondateurs, des martyrs. Il refuse le centrisme confortable, celui qui consiste à condamner la violence des opprimés avec plus de vigueur que celle des oppresseurs.

Le problème, écrit-il en substance, n’est pas l’extrémisme. Le problème, c’est le contenu moral de cet extrémisme. Il y a des extrémistes de la haine, de l’injustice, du pouvoir. Pourquoi ne pas être, alors, des extrémistes de l’amour, de la vérité, de la liberté ?

Dans ce retournement, King opère un coup de force rhétorique. Il annule la neutralité. Il expose la complicité du silence. Il nous demande, à tous : de quel extrémisme êtes-vous le témoin ?

Le clivage fondamental : modération blanche vs souffrance noire

Ce qui affleure tout au long de la lettre, c’est la déception. Pas envers les racistes déclarés, dont la haine est ouverte. Mais envers les “amis modérés”, ceux qui, tout en se disant pour l’égalité, refusent la confrontation, appellent au calme, repoussent la révolte au lendemain.

C’est peut-être là la blessure la plus profonde de King. Il croyait au dialogue entre croyants. Il tendait la main aux églises blanches. Et c’est justement ces voix, ces mains, qui l’ont laissé seul dans sa cellule. Pire : qui l’ont réprimandé pour avoir crié trop fort.

« Le plus grand obstacle à la liberté noire, ce n’est pas le membre du Ku Klux Klan, c’est le modéré blanc… », écrit-il.

Le choc est brutal. La lucidité totale.

Notes & références

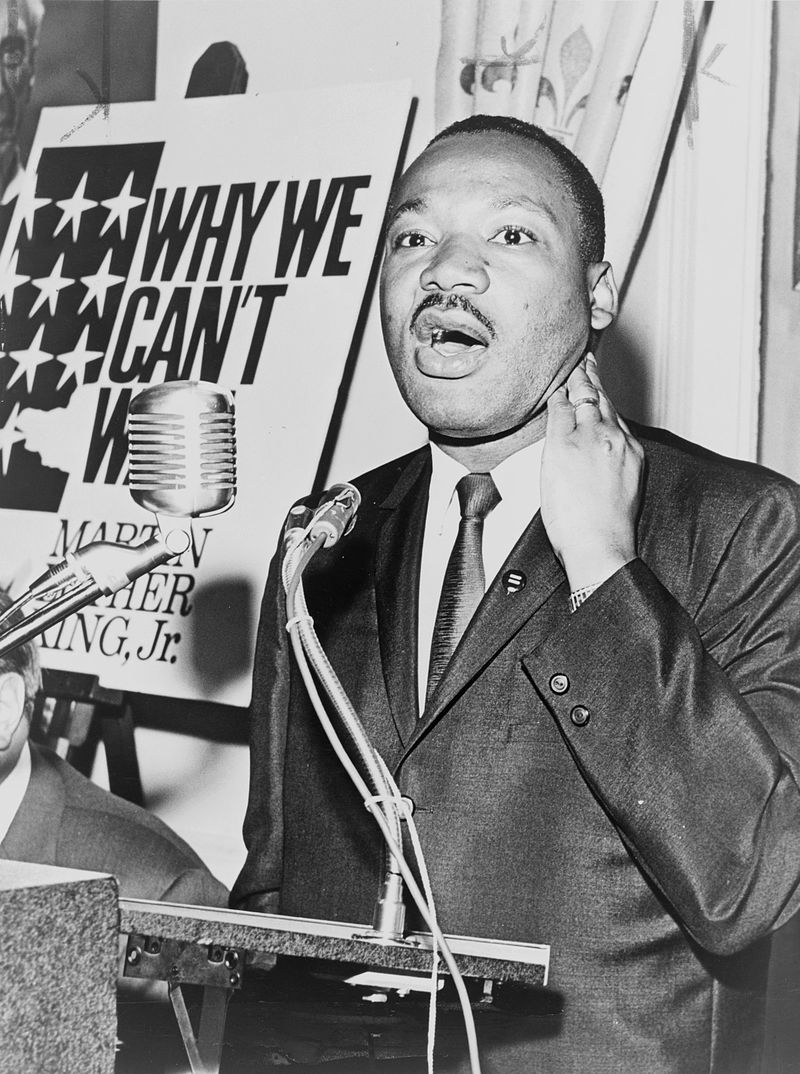

- Martin Luther King Jr., Lettre de la prison de Birmingham, 16 avril 1963, publiée dans Why We Can’t Wait, New York, Harper & Row, 1964.

- « A Call for Unity », déclaration de huit pasteurs blancs d’Alabama, Birmingham News, 12 avril 1963.

- La Campagne de Birmingham, coordonnée par la SCLC et l’ACMHR, visait à dénoncer la ségrégation dans l’espace public par des actions directes non violentes.

- Southern Christian Leadership Conference (SCLC) : organisation cofondée par Martin Luther King Jr., jouant un rôle central dans les mobilisations des droits civiques de 1957 à 1968.

- Alabama Christian Movement for Human Rights (ACMHR), fondée par Fred Shuttlesworth, a coordonné la résistance locale face à la ségrégation à Birmingham.

- Citation-clé : “Toute injustice, où qu’elle se produise, est une menace pour la justice partout ailleurs.” — MLK.

- Les figures théoriques évoquées dans la lettre incluent Socrate, Thomas Jefferson, Reinhold Niebuhr, et même Jésus, dans une rhétorique qui mêle philosophie, théologie et droit naturel.